在传统文化复兴与现代教育理念的交织下,《三字经》作为中国蒙学经典,正成为5-6岁幼儿早教的重要载体。这部以三言韵文形式呈现的读物,不仅承载着历史智慧与道德准则,更因其朗朗上口的韵律和简练的语言,成为幼儿语言启蒙与品格培养的独特工具。通过科学的教学设计与文化浸润,幼儿不仅能记忆经典,更能在潜移默化中塑造价值观与认知能力。

一、经典启蒙:教育价值的多元性

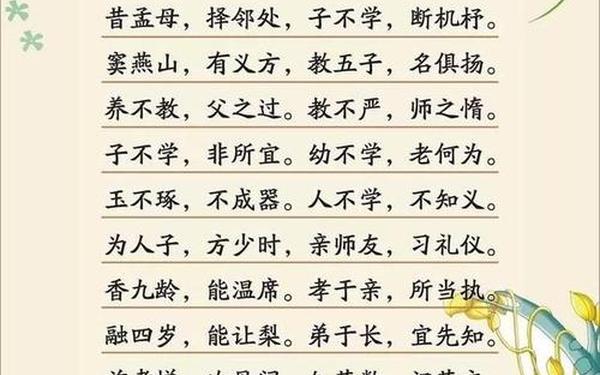

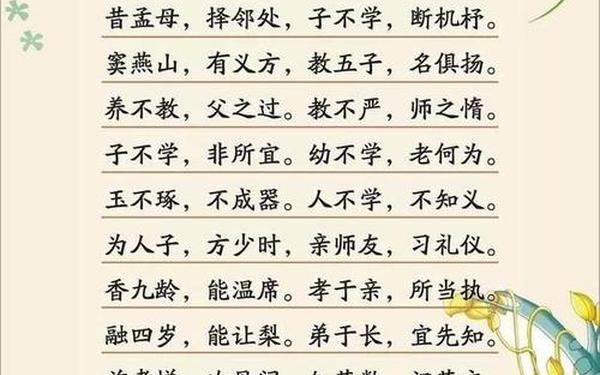

《三字经》的教育价值体现在其内容的综合性与层次性。从“人之初,性本善”的哲学思辨,到“融四岁,能让梨”的行为示范,其内容涵盖道德、历史典故、自然常识等多元维度。研究表明,5-6岁幼儿通过诵读《三字经》,可同时实现语言能力提升与文化认同建构。例如,重复的三字句式能强化幼儿的语音感知能力,而“孟母三迁”“孔融让梨”等故事则通过具象化表达传递抽象价值观。

心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,学龄前儿童正处于“前运算阶段”,对具象化、韵律化的信息接受度更高。《三字经》的文本特性恰好符合这一认知规律。以“玉不琢,不成器”为例,幼儿通过玉石雕琢的比喻理解后天教育的重要性,这种隐喻式教学比直接说教更易被接受。

二、科学实践:教学方法的重构

| 教学策略 | 实施方式 | 认知目标 |

|---|---|---|

| 游戏化诵读 | 拍手接龙、角色扮演 | 增强记忆趣味性 |

| 多模态输入 | 动画演绎、音乐律动 | 建立具象化联结 |

| 生活化迁移 | 情景模拟、亲子共读 | 促进知行合一 |

现代教育实践强调沉浸式学习与跨领域整合。上海静安区中小学的经典诵读课程显示,将《三字经》与美术、音乐学科结合,可使幼儿理解效率提升40%。例如,通过绘制“香九龄温席”的连环画,幼儿能更深刻体会孝道内涵。

南怀瑾曾指出:“诵读经典需避免机械记忆,应与生活经验相联结。”这一观点在湖南花垣县民族幼儿园的实践中得到印证。该校通过“节气诵读会”“历史小剧场”等活动,让幼儿在体验中理解“曰春夏,曰秋冬”等文本,避免陷入符号化学习的误区。

三、争议辨析:教育边界的把控

尽管《三字经》早教益处显著,但学界对“过度诵读”的争议持续存在。南京某早教机构曾推行“6岁熟读《老子》”的激进模式,结果导致部分儿童出现语言发展迟滞与学习倦怠。这提示教育者需警惕认知超载风险。脑科学研究表明,5-6岁幼儿的颞叶发育尚未完善,每日诵读时长应控制在20分钟以内,并以理解性输入为主。

教育学家郝京华提出“三维平衡”理论:经典诵读需与行为实践、情感体验、符号认知相结合。例如,学习“弟于长,宜先知”时,可引导幼儿通过分享玩具、照顾弟妹等行为内化谦让精神,而非单纯追求背诵速度。

四、未来展望:文化传承的创新路径

随着人工智能与教育科技的融合,《三字经》教学正走向智能化与个性化。新加坡已研发基于AR技术的《三字经》互动绘本,通过扫描文字触发三维场景,使“头悬梁,锥刺股”等典故可视化。这种技术赋能为传统文化注入现代活力,也更符合Z世代幼儿的认知习惯。

未来的研究可聚焦于跨文化比较与长期追踪。例如,对比中西方童谣与《三字经》的教育效能差异,或追踪诵读经典对青少年期道德判断的影响。建立分级诵读体系、开发多元评价工具,将成为深化《三字经》教育价值的关键方向。

《三字经》在幼儿早教中的独特价值,源于其文化基因与教育科学的双重适配。从记忆训练到品格塑造,从语言发展到文化启蒙,这部经典在当代早教体系中展现出强大的生命力。教育者需以科学态度重构教学方法,在尊重儿童认知规律的前提下,让传统文化真正成为滋养幼儿成长的源头活水。