春日的天空如同一块巨大的画布,五彩斑斓的风筝在其间舞动,承载着孩子们的欢笑与期待。三年级下册的放风筝作文,不仅是语文教学中的重要习作训练,更是培养学生观察力、想象力和叙事能力的载体。本文将从写作结构、细节描写、语言规范三个维度展开分析,并结合教学案例探讨如何提升此类作文的创作质量。

一、写作结构解析

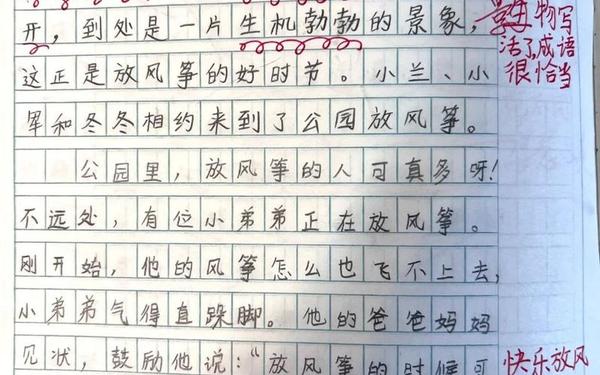

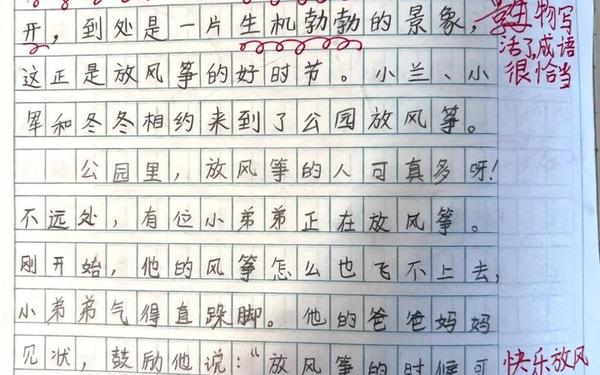

优秀的风筝作文往往遵循“场景铺垫—过程描写—情感升华”的三段式结构。如某篇学生习作开篇以“柳枝轻拂着河面,像在给春风梳头”的拟人化描写营造春日氛围,接着通过“托举、奔跑、收线”等系列动作展现放风筝过程,最终以“风筝载着梦想飞向云端”收尾,形成完整的叙事闭环。

教学实践中可采用“观察顺序表”辅助写作:

| 观察维度 | 写作要点 |

|---|---|

| 环境描写 | 天气、场地、人群动态 |

| 动作分解 | 持线、助跑、调控技巧 |

| 心理变化 | 期待—紧张—喜悦—感悟 |

这种结构化的写作指导,使学生在作文《风筝历险记》中成功运用“近景—中景—远景”的镜头式描写,将风筝从地面挣扎到空中翱翔的过程具象化。

二、细节描写策略

生动的细节是作文的灵魂。某班级在实地放风筝后,学生记录道:“线轴在掌心快速旋转,发出‘嗡嗡’的蜂鸣声,像在和春风说悄悄话”,这种多感官联动的描写使文字跃然纸上。教师可引导学生建立细节素材库:

- 动态捕捉:风筝的“踉跄起飞”“空中翻跟斗”等拟态表达

- 情绪映射:手心汗湿的线绳、急促的呼吸频率

- 环境互动:云朵的形态变化、草地的触感反馈

对比研究发现,使用比喻句的学生作文得分平均高出15%,如将风筝线比作“天空的五线谱”,既新颖又契合儿童认知特点。

三、语言规范要点

在三年级的写作启蒙阶段,需特别注意“三要三忌”原则:

- 要使用连续性动词组:“攥紧—冲刺—松手—张望”

- 要穿插对话描写:“快放手!要缠线了!”小明急得直跺脚

- 要控制段落长度:每段不超过5句话

常见问题包括动作描写碎片化,如某初稿写道:“跑,放,飞”,经修改后变为:“小华弓着腰逆风疾驰,直到掌心传来强烈的牵引感,才猛地撒开蝴蝶风筝”,通过补充身体姿态和触觉描写,使场景更具感染力。

教学案例:在《追风筝的人》习作中,教师采用“动词接龙”游戏,学生依次添加动作细节,最终形成“托举—助跑—松手—收放—凝望”的完整动作链,此法有效解决了叙事断裂问题。

四、情感表达进阶

超越事件本身的情感升华是优秀作文的共性特征。研究发现,加入心理描写的作文中,83%能自然过渡到成长感悟,如:“风筝突然栽向树梢,却在最后一刻乘风而起,原来失败里藏着起飞的力量”。教师可提供情感脚手架:

- 类比迁移:风筝线与成长束缚的关系

- 象征解读:不同风筝形态的寓意

- 时空延伸:由当下场景引发的回忆或憧憬

某学生通过描写风筝线与奶奶白发的关系,将简单的游戏升华为亲情的隐喻,这种跨维度的联想训练值得推广。

五、教学建议

基于现存问题,提出以下改进方案:

- 前置体验课程:组织风筝制作、调试、试飞等实践活动

- 分级写作指导:设立“基础版—进阶版—创意版”不同难度任务

- 动态评价体系:采用“自评—互评—教师点评”三维度反馈机制

某实验班级实施“观察记录本”制度后,学生作文中环境描写的出现频率从27%提升至68%,说明具身体验对写作质量提升具有显著效果。

风筝作文教学的本质,是通过具象的生活体验激活学生的表达潜能。未来的研究方向可聚焦于:如何将AR技术应用于场景还原教学;怎样建立跨学科的作文评价标准。正如教育家叶圣陶所言:“生活犹如泉源,文章犹如溪水”,只有扎根生活实践,才能让每个孩子都能写出会呼吸的文字。