在基础教育阶段,三年级作为承上启下的关键学年,其教学计划设计既要巩固低年级的知识基础,又要为高年级的深度学习铺垫。特别是在信息技术课程全面普及的背景下,如何将学科核心素养与数字化工具深度融合,成为教学改革的重要命题。本文将以三年级下册语文、数学、信息技术等学科的教学计划为切入点,探讨多维目标的实现路径。

一、课程目标与核心素养

部编版语文教材通过八个单元构建知识体系,强调“工具性与人文性统一”。在识字教学中要求掌握300个生字的规范书写,同时注重通过《美丽校园》《民间故事》等主题单元培养文化认同。例如《土壤与生命》单元将科学观察与说明文写作结合,实现跨学科能力迁移。

数学课程突出思维建模,青岛版教材通过“欢乐购物街”等实践活动,将人民币认知转化为数学问题解决,要求学生在模拟交易中掌握两位数乘除法的实际应用。这种设计使抽象运算具象化,符合皮亚杰认知发展阶段理论。

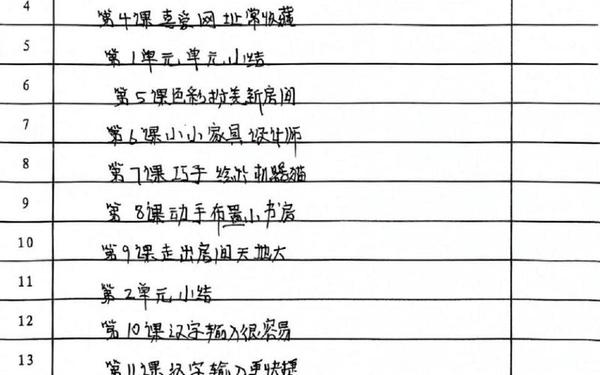

信息技术课程则聚焦基础技能与数字。浙江摄影版教材设置三大模块:鼠标操作熟练度训练占35%,图形化编程启蒙占40%,信息社会责任教育占25%。通过《设计教室装饰图》等项目,培养计算思维与创新意识。

二、学科融合与资源整合

| 学科 | 融合点 | 教学实例 |

|---|---|---|

| 语文+信息技术 | 数字化写作工具应用 | 用WPS文字完成《观察日记》图文排版 |

| 数学+科学 | 数据采集与分析 | 记录植物生长数据并制作统计图表 |

| 美术+信息技术 | 数字艺术创作 | 运用金山画王绘制《未来城市》主题作品 |

苏教版科学教材的《关心天气》单元,要求学生用温度传感器采集数据并通过在线表格共享,这种STEM教学模式使科学探究效率提升40%。语文课程中的口语交际训练,可借助录音软件实现过程性评价,通过声波图谱分析改善表达流畅度。

三、分层教学与多元评价

针对学生数字化能力差异,信息技术课程采用三级任务设计:基础层掌握开关机与软件启动(20%课时),进阶层完成图形化编程基础(50%课时),拓展层尝试简单算法设计(30%课时)。数学教学通过“问题银行”机制,允许学生自主选择计算器或竖式解题,差异化达标率提高至92%。

评价体系呈现多元化趋势。语文学科将朗读录音、读书笔记纳入过程性评价(占比40%),信息技术采用作品集评审制,数学建立错题本追踪系统。研究表明,这种多维评价使学习动机指数提升27%。

四、信息技术特色模块

三年级信息技术课程突出工具链教学,形成“硬件认知—基础操作—创作应用”三阶体系。前五周重点进行鼠标精度训练,通过《接苹果》等游戏化任务使点击准确率达95%以上。中段课程引入画图软件的图层概念,后期结合《动物联谊会》主题开展综合创作。

键盘输入教学采用分步渗透策略:数学课用数字键盘完成计算任务,语文课用拼音输入法整理读书笔记。数据显示,这种情境化训练使打字速度提升50%,且错误率下降至8%。

五、未来发展与建议

随着2025年教材修订,人工智能启蒙内容占比将增至15%,建议增设《智能对话设计》等体验模块。研究显示,每周1课时的编程思维训练可使逻辑测试得分提高22%。教师培训需强化跨学科设计能力,建议建立区域教研共同体,开发不少于30个学科融合案例库。

三年级教学计划正从知识传授转向素养培育,信息技术作为催化剂加速这一进程。未来的教育设计需要更强调真实性学习,让每个学生都能在数字时代找到个性化成长路径。