中秋节的月光洒满庭院时,三年级的孩子常会托着腮帮,思考如何将这份美好化作文字。作为中华传统节日的重要载体,中秋节不仅是文化传承的纽带,更是小学生练习观察与表达的绝佳素材。本文将从写作结构、内容选材、语言风格三个维度,结合教学实例与经典范文,拆解如何指导三年级学生完成一篇优秀的中秋节主题作文。

一、写作结构设计

| 段落模块 | 核心要素 | 参考范文片段 |

|---|---|---|

| 开头引入 | 时间/场景描写 | “八月十五的月亮像妈妈做的芝麻饼,圆溜溜地挂在天上” |

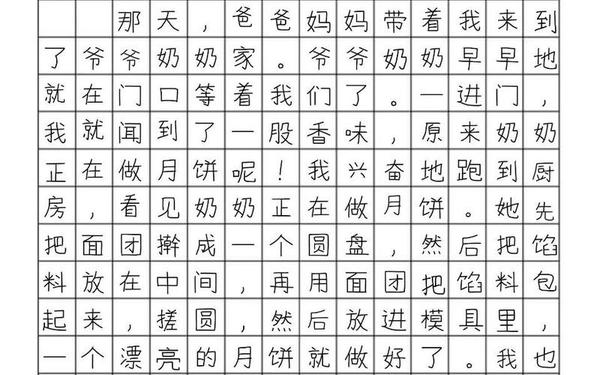

| 主体展开 | 事件/情感递进 | “外婆教我包豆沙月饼,面皮沾满手指” |

| 结尾升华 | 感悟/愿望表达 | “月光照着全家的笑脸,希望每个中秋都这么温暖” |

在指导三年级学生时,建议采用“总分总”结构:开篇以具体意象切入(如月饼、灯笼),中间通过2-3个具体事件展开(制作月饼、赏月活动),结尾联系传统文化或亲情表达。例如某篇优秀习作以“玉兔灯”贯穿全文,开篇描述灯笼造型,中间记叙与爷爷扎灯笼的过程,结尾由灯笼引申到团圆主题,形成完整闭环。

进阶训练可引入“五感写作法”:视觉(月亮颜色变化)、听觉(庭院蟋蟀鸣叫)、味觉(莲蓉月饼甜香)、触觉(晚风轻拂面颊)、嗅觉(桂花香气弥漫),多维度激活场景记忆。如“咬开月饼时,枣泥馅的甜香和面皮的小麦香在嘴里跳舞”的描写,生动展现儿童视角的味觉体验。

二、内容选材策略

家庭活动是最佳素材来源:

- 传统习俗实践:参与月饼制作(和面、包馅、压模)、拜月仪式布置(摆放柚子、石榴)

- 自然观察记录:月亮形态变化(初升→中天→西沉)、云朵与月光的互动游戏

某学生详细描写了“给月亮拍照”的趣事:用手机多次调整角度却总拍不出月亮的金边,爸爸解释“月光的美要记在心里”,由此引出“团圆胜过拍照”的感悟。此类真实经历既能体现童真,又能自然传递情感。

建议建立“素材百宝箱”:

- 文化典故:嫦娥奔月(想象月宫场景)、吴刚伐桂(类比坚持精神)

- 诗词引用:化用“小时不识月”作为对话素材

- 对比手法:城市霓虹与故乡月光的不同体验

三、语言风格塑造

三年级作文需平衡口语化与文学性:

“月亮姐姐偷偷从云被子里钻出来,给每颗星星都发了块白糖糕”

“月饼上的花纹像奶奶的笑脸,一圈圈都是幸福的皱纹”

此类拟人化表达既符合儿童认知特点,又赋予事物情感温度。教师可引导学生收集“月光银行”“云朵棉被”等创意比喻,建立个性化语料库。同时注意动词的精准使用,如“月光淌进院子”“笑声蹦出窗户”等动态描写。

避免成人化说教,通过细节展现思考:

原句:中秋节让我懂得家人团聚很重要

修改:看着妈妈把最大的月饼掰成四瓣,我突然明白

团圆就是把甜蜜分给最爱的人

四、情感融入技巧

情感表达应如月光般自然流淌:

亲情刻画

“爷爷的手指粘着面粉,在月饼上按出小坑,说这是月亮的酒窝”

文化认同

“爸爸教我写‘月’字的甲骨文,弯弯的就像天边的银钩”

可通过“情感阶梯”训练:从具体事物(月饼)→人物互动(祖孙合作)→抽象情感(传承与爱)。例如某篇习作先细致描写冰皮月饼的清凉触感,继而回忆外婆讲述年轻时做月饼的故事,最后点出“传统手艺里的温暖”,层层递进触动人心。

特殊情境的挖掘更能凸显深度:有学生写在医院过中秋,透过病房窗户看到月亮,“月光像医生的白大褂一样温柔”,将个人经历与职业敬意巧妙结合,展现观察视角的独特性。

总结与建议

中秋节作文教学应把握三个关键:结构清晰可见如月轮般完整,内容鲜活生动似桂香沁人心脾,情感真挚自然若月光润物无声。建议教师采用“双轨指导法”:一方面建立传统文化知识库(传说、诗词、习俗),另一方面训练生活素材转化能力(事件观察、细节捕捉)。未来可探索多媒体写作模式,如用AR技术呈现三维月相变化,激发学生创作兴趣,让中秋文化的传承在童真笔墨中永葆生机。