金黄的银杏叶铺满校园小径,粉白的樱花在春风中摇曳,冬日的冰凌倒映着晨光——对于三年级学生而言,用文字定格眼中美景既是语文素养的锤炼,更是心灵与自然的对话。如何引导孩子将观察转化为生动的文字?本文将从观察方法到语言表达,系统解析三年级写景作文的创作密码。

观察与描写

三年级写景作文的核心在于培养系统性观察能力。教师需引导学生从多维度感知景物特征,例如秋日枫叶的形态(如手掌状边缘)、触感(光滑或粗糙)、动态(飘落轨迹),以及与其他景物的互动关系。网页9强调的“五感观察法”在此尤为重要,学生可通过视觉捕捉色彩层次(如“枫叶红得像火”),听觉记录环境音效(如“湖水叮咚给柳树伴奏”),触觉体验温度变化。

具体操作中,可借助观察记录表结构化训练:

| 感官 | 公园荷花池 | 果园秋景 |

|---|---|---|

| 视觉 | 花瓣渐变粉白 | 柿子如灯笼低垂 |

| 听觉 | 雨滴敲打荷叶 | 果农笑语回荡 |

结构与顺序

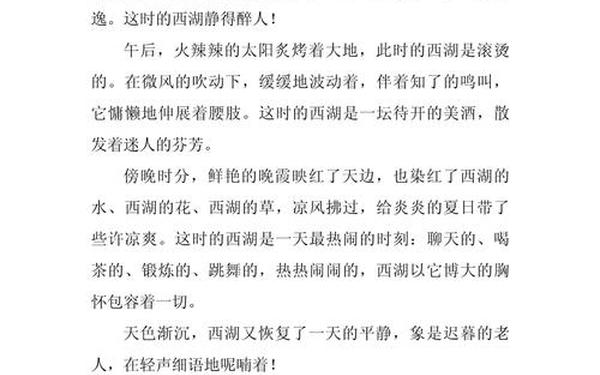

清晰的空间与时间逻辑是写景作文的骨架。教学实践中可采用“三阶训练法”:定点观察(如教室窗口看操场)、移步换景(如校园游览路线)、时空交织(如四季校园变化)。例如范文《青龙湖四季》以季节为轴,春日的风筝、夏日的垂钓、秋日的戏曲、冬日的冰面层层递进,形成时间维度上的对比。

在空间组织上,需避免“跳跃式描写”。网页76建议的方位词串联法效果显著,如“走进大门→绕过花坛→登上石阶→仰望塔顶”,使读者产生身临其境的画面流动感。对于复杂场景,可借用“整体-局部”结构,先勾勒全景(如“天塔湖银装素裹”),再聚焦细节(如“冰面裂缝中的气泡”)。

语言与修辞

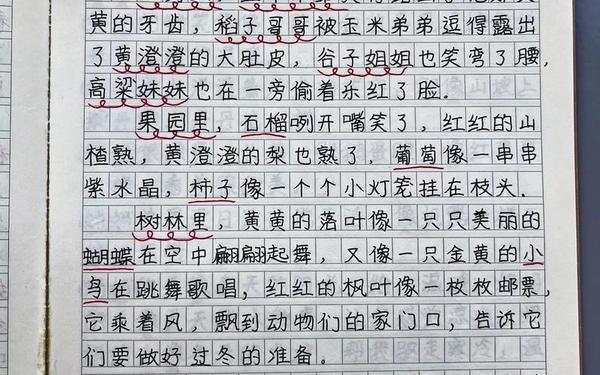

从基础词汇积累到高阶修辞运用,是提升语言表现力的关键路径。教师可建立“写景词库”,分类整理颜色(琥珀色、黛青)、形态(蜷曲、层叠)、动态(摇曳、流淌)等词汇。网页36提出的比喻拟人双轨训练值得借鉴,例如将秋风拟人化为“调皮的孩子掀起落叶裙摆”,或用排比句强化节奏(如“春草软,夏花艳,秋叶灿,冬雪莹”)。

在句式层面,需打破“单一陈述句”模式。通过设问引发思考(“你知道荷叶为何不沾水?”)、感叹传递情感(“好一片金色的海洋!”),以及长短句交错(短句写动作,长句描细节)来增强文本张力。研究表明,恰当使用数字具象化(如“第37片银杏叶旋转落地”)能显著提高描写精度。

情感与思考

写景作文的终极目标是实现景情交融。网页21的《海棠花》范文示范了如何将个人体验(观察→想象→情感)融入景物:从“枝条编织如秀发”的客观描写,到“幻想化身花仙子起舞”的主观联想,最终升华为“照顾植物的责任感”。这种“观察—联想—感悟”的三段式模型,能有效避免情感表达的空洞化。

在教学中,可通过情境创设法激发共情。例如让学生扮演“小导游”介绍心仪景点,或撰写“给外星朋友的信”描述地球美景。对比手法(如暴雨前后的池塘)不仅能突出景物变化,更能隐喻成长感悟(“风雨后荷叶依然挺拔”)。

教学与实践

根据网页65的习作要求,教学设计应遵循“观察→构思→写作→反馈”的闭环。建议采用项目式学习:以“校园美景地图”为主题,学生分组完成摄影、文字描述、手工模型制作,最后汇编成班级作品集。网页70提到的视频辅助法(如4分钟微课展示四季变迁)可快速建立认知框架。

评价环节需注重过程性反馈。除了传统的批改符号,可引入“写作清单”(见表2),让学生自主检查是否包含五感描写、修辞手法、情感表达等要素。同伴互评时,可开展“最美句子投票”,激励创新表达。

✍️ 总结与建议

三年级写景作文教学需把握观察系统化、结构逻辑化、语言诗意化、情感人格化四大原则。未来研究可深入探索:①AR技术辅助观察训练的效果;②自然教育与写作能力的相关性;③跨学科整合(如科学课植物观察+语文写作)。正如叶圣陶所言:“写作是心灵的旅行”,当孩子学会用文字雕刻眼中的世界,便是开启了终身受益的美学启蒙。