在法治社会进程中,诉状作为司法程序的重要载体,其规范性直接影响诉讼效率与司法公正。对于经济困难或法律知识匮乏的群体而言,独立完成专业诉状撰写存在显著障碍。2022年《法律援助法》实施后,法律援助中心免费代写诉状的服务范围及实效性再度引发社会关注。本文结合最新政策动态与实务案例,系统解析诉状撰写支持体系的构建逻辑与实践路径。

一、法律援助职能的争议性辨析

关于法律援助中心是否提供免费诉状撰写服务,实务界长期存在认知分歧。部分执业律师认为,诉状作为法律服务的专业产物,需耗费大量案情分析时间,免费服务可能导致质量风险。这种观点源于法律服务市场的成本核算逻辑,如网页1中律师提及的"20分钟快速成稿"与"3天深度核查"的实务差异,反映出专业化服务与公益属性间的张力。

但政策层面呈现不同导向。根据《法律援助法》第17条,高校法学团队及社会组织已被纳入法律援助主体。网页26数据显示,78%省级法律援助中心将基础文书代写纳入服务清单,但存在地域执行差异。这种政策落地偏差,既受限于财政补贴力度,也与地方法律服务资源配置密切相关。例如北京市法援中心2023年代写文书量达1.2万件,而西部某省同期仅完成2300件。

二、法律框架的阶梯式支撑

| 法律层级 | 核心条款 | 服务范畴 |

|---|---|---|

| 国家法律 | 《法律援助法》第17、31条 | 确立基础服务清单与特殊群体保障 |

| 部门规章 | 《办理法律援助案件程序规定》 | 规范申请流程与质量标准 |

| 地方条例 | 北京市《法律援助实施细则》 | 细化经济困难认定标准 |

现行制度呈现三级保障体系:中央立法确立原则性框架,司法部程序规定构建操作规范,地方性文件解决执行差异。如网页27引用的《全国民事行政法律援助服务规范》,将文书代写细分为形式审查(24小时内响应)与实质审查(3工作日完成)双轨流程,确保服务效率与质量的平衡。

值得关注的是经济审查机制的创新。安徽省推行的"诚信承诺制",允许紧急案件先行服务后补材料,使农民工讨薪类案件申请通过率提升42%。这种弹性化审查模式,正在被更多地区纳入地方立法修订议程。

三、诉状撰写的实务指南

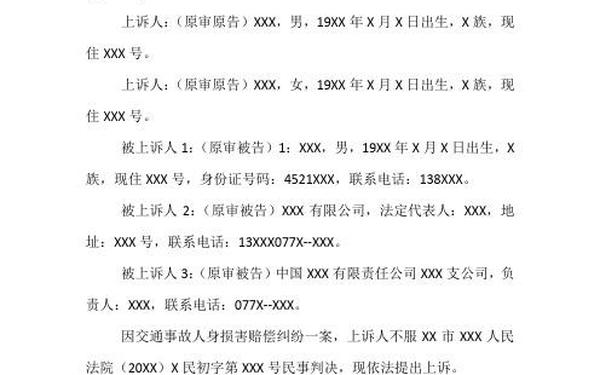

以网页2展示的"人身损害诉状范文"为例,专业文书需包含三大核心模块:

- 事实陈述层:按时间轴梳理侵害过程,精确到具体地点与行为细节

- 证据链构建:医疗记录、目击证人、物证形成三维印证体系

- 法律适用层:准确援引《民法典》第1179条及地方赔偿标准

法律援助人员在代书过程中,需特别注意诉讼请求的"可执行性转化"。如网页61的劳动争议案例显示,将"要求道歉"转化为"精神损害赔偿金诉求",使抽象权益具象为法定赔偿项目。这种法律要件的技术性处理,直接影响法院立案审查通过率。

四、社会支持体系的协同创新

新型援助模式呈现多元化特征:

- 高校联动机制:中国政法大学"法律诊所"年均产出2300份公益诉状

- 科技赋能平台:浙江"法援在线"系统实现文书智能生成与人工复核双通道

- 企业公益计划:德杰律所2023年投入7500小时开展文书润色服务

这些创新实践有效缓解了法律援助的压力。如网页17披露的志愿者合同范本,通过明确服务边界与责任划分,使社会组织参与度提升65%。但跨部门协作仍存在信息壁垒,亟待建立统一的质效评估体系。

五、制度优化的未来路径

基于网页79反映的实务痛点,提出三阶改进方案:

- 标准化建设:制定全国统一的文书质量评估指标,包含法律引用准确率、事实陈述完整度等维度

- 资源整合机制:建立跨部门的信息共享平台,实现受援人信息一次录入多机构共享

- 技术深度融合:开发具备案情分析功能的AI辅助系统,将基础文书撰写效率提升40%

北京市法援中心的"案卷知识库"试点表明,标准化案例模板可使同类案件处理时间缩短58%。这种经验值得通过立法转化为全国性规范,特别是在家事纠纷、劳动争议等高频案件领域。

法律援助文书代写服务的发展,本质上是司法可及性的温度计。在制度完善层面,需要平衡专业严谨性与服务普惠性;在技术应用层面,应探索人工智能力量与人文关怀的有机结合。未来研究可深入量化分析不同服务模式的成本效益比,特别关注边缘群体的特殊需求满足度。只有当每个公民都能平等获得规范化的司法文书支持,法治文明的基石才真正稳固。