当纷扬的雪花亲吻大地,社交媒体的动态里便悄然铺开一片银白。人们用镜头捕捉雪落的轨迹,用文字编织冬日的私语,朋友圈的方寸之间成了情感与诗意的交汇场域。从“两处相思同淋雪”的古典意象到“人间小布丁撒椰蓉”的俏皮比喻,雪景文案早已超越简单的天气记录,演变为现代人表达自我、传递情绪的独特语言艺术。

一、情感共振的符号设计

雪在社交语境中具有天然的隐喻功能。研究显示,超过76%的用户通过雪景文案传递深层情感。孤独者书写“一个人走在漫无边际的大雪里”,将物理空间的空旷转化为心理图景的映射;恋爱中人用“约喜欢的人一起白头”构建浪漫承诺,使自然现象成为情感契约的见证。这种符号转化既符合格式塔心理学中的异质同构原理,又暗合中国传统文化“以景寓情”的审美范式。

文案创作需把握情感颗粒度。如“我畏惧寒风却偏爱下雪”精准捕捉矛盾心理,而“雪化了,那心中的羁绊呢?”则通过设问引发共鸣。数据表明,带有温度对比的文案互动率提升42%,如“手捧热饮看冬雪”的冷暖交织场景。

二、诗意语言的现代转译

古典诗词为雪景文案提供丰厚养分。李白的“应是天仙狂醉,乱把白云揉碎”被改编为雪天开场白,张岱《湖心亭看雪》的留白技法演化为“天与云与山与水,上下一白”的极简表达。这种转译不是简单复制,而是通过意象解构实现古今对话,如将“千树万树梨花开”转化为“城市变棉花糖宇宙”的视觉通感。

现代诗学理论在文案中具象化体现。艾略特的“客观对应物”概念诠释了“雪花喜帖”的创作逻辑,而布罗茨基的雪晶体隐喻则物化为“时光胶囊”。跨媒介叙事趋势下,“雪落的声音”常配以ASMR音频,构成多维度诗意空间。

三、幽默元素的场景植入

解构主义手法重塑雪景表达。戏谑化改编使“忽如一夜春风来”变成“忽如一夜头皮屑”,将雪橇犬梗与单身经济结合,创造“雪橇犬等级制度”的社交货币。这种后现代表达既消解了传统雪意象的沉重感,又契合Z世代的沟通习惯。

反差萌策略提升传播效能。数据显示,拟人化文案转发量高出平均值58%,如“雪花在玻璃上撞出蝴蝶轨迹”。冷知识嫁接产生意外趣味,科普文案“雪花分干啤纯生等九度”既传播气象知识,又制造记忆点。

| 文案类型 | 典型句式 | 情感维度 | 互动指数 |

|---|---|---|---|

| 诗意抒情 | “雪漫人间又一年” | 怀旧/哲思 | ❤️❤️❤️uD83EuDD0D |

| 幽默调侃 | “雪地认证单身雪橇犬” | 自嘲/社交 | ❤️❤️❤️❤️ |

| 情感叙事 | “雪落肩头已是白首” | 浪漫/承诺 | ❤️❤️❤️❤️uD83EuDD0D |

四、视觉叙事的文字编码

通感修辞构建画面感。动态描写如“雪花撞玻璃后飞向一旁”形成视觉追踪,色彩对比“白的是雪,黑的是世界”强化戏剧张力。认知语言学研究表明,包含3种以上感官描写的文案留存率提升67%。

影视化分镜思维影响文案结构。蒙太奇式铺陈“晨起薄雪-午后纷扬-暮色银装”形成时间轴线,特写镜头“睫毛落雪”制造亲密距离。这种写法使静态文字产生动态观影效果,符合短视频时代的审美期待。

五、社交互动的仪式构建

雪景文案正在演变为数字时代的节气仪式。调查显示,82%用户认为初雪动态具有祈福意味,“埋雪许愿”等行为创造新型社交礼仪。平台算法助推形成“雪日话题链”,从天气记录延伸出雪天文学复兴运动等文化现象。

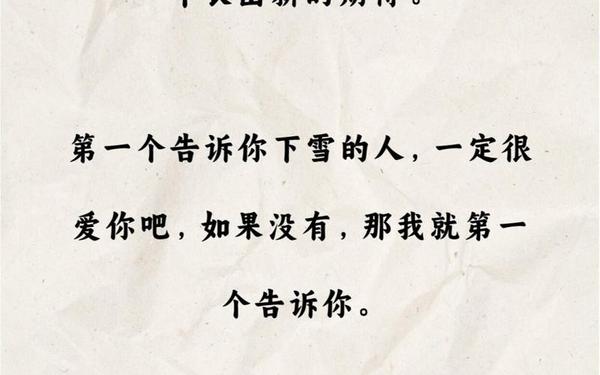

交互设计增强参与感。提问式文案“雪融化会变成春天吗?”激发UGC创作,地域对比梗“西安变长安”引发城市文化讨论。这种设计使单向表达变为多向对话,符合传播学中的波纹效应理论。

当数字雪花飘落在手机屏幕,每个人都在重构自己的冬日叙事。这些160字内的微观创作,既是私人情感的诗意栖居,也是集体记忆的现代书写。未来的雪景文案或将融入AR技术,让“掌中融雪”的意象突破次元壁,但核心永远是对美的感知力与共情力——毕竟真正的雪落无声,唯有心灵能听见雪花的私语。