在现代社会活动中,个人委托书作为民事代理权的法定凭证,其规范性与法律效力直接关系到委托事项的实施效果。根据《民法典》第165条规定,委托书需明确代理人身份、代理事项、权限范围及期限等核心要素。以房产交易为例,若委托书中未明确受托人是否享有签约权,可能导致合同无效或履行纠纷。格式的完整性不仅是法律要求,更是风险控制的关键。

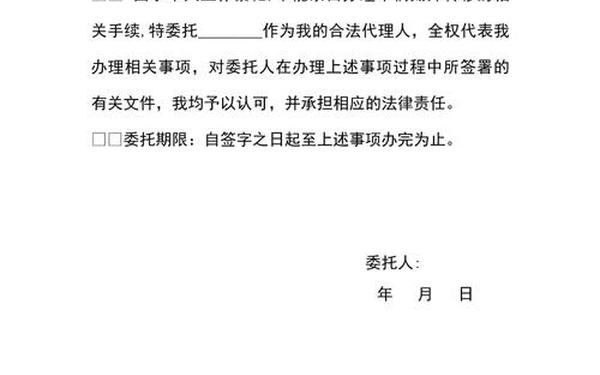

从实务操作角度分析,个人委托书需包含三大模块:主体信息、授权内容、法律声明。主体信息需完整列明委托人及受托人的姓名、身份证号等身份标识;授权内容应细化至具体事务的操作权限(如签署文件、资金划转等);法律声明则需明确追责条款与不可转委托的限制。例如某案例中,委托人未在委托书中限制转委托权,导致受托人二次委托引发资金挪用风险,法院最终判定委托人需承担连带责任。

法律效力的构成要件

个人委托书的法律效力取决于形式要件与实质要件的双重合规。形式要件要求必须采用书面形式,并由委托人亲笔签名或盖章。2023年某地方法院判决显示,口头委托购买基金的案件因缺乏书面证据被认定为无效代理。实质要件则包含民事行为能力、意思表示真实等,如精神障碍患者签署的委托书可能因行为能力瑕疵被撤销。

特别值得注意的是授权范围的表述规范。根据最高法指导案例(2022)最高法民申1234号,使用“全权代理”等概括性表述时,需结合具体场景判断权限边界。建议采用“明确列举+兜底条款”的表述方式,例如“包括但不限于房屋过户、税费缴纳、资金监管账户操作等与房屋买卖相关的全部事项”。对于涉外委托,还需完成公证认证三级流程(公证员公证→州务卿认证→使领馆认证)才能在国内产生法律效力。

常见格式误区与修正

| 错误类型 | 典型案例 | 修正方案 |

|---|---|---|

| 权限表述模糊 | 某委托书仅写“处理公司事务” | 细化至“代表参加股东会表决、签署股权转让协议” |

| 期限缺失 | 未注明截止日期引发超期代理 | 明确“自2025年1月1日至2025年12月31日” |

| 转委托权未限制 | 受托人擅自转委托第三方 | 增加“受托人不得转委托”条款 |

格式审查需关注细节合规性。某投标文件因委托代理人未签字被否决的案例表明,即便主体内容合法,形式瑕疵仍可能导致法律行为无效。建议参照《授权委托书填写规范》,对印章颜色(需红色公章)、文件格式(JPG/PNG,≤2MB)等作出明确约定。

模板选择的场景适配

不同场景对委托书格式有差异化要求:

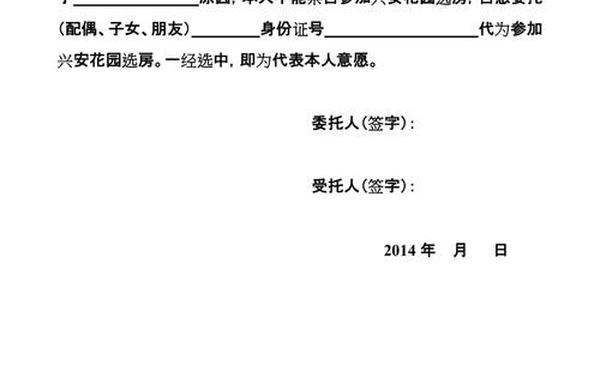

- 房产类委托:需附产权证复印件,明确抵押、过户等敏感操作权限

- 诉讼代理委托:必须注明“包括但不限于起诉、反诉、和解、撤诉”等程序性权利

- 跨境委托:应采用中英文对照版本,注明“本文件依据中国法律解释”

对比市面常见模板发现,企业委托书需增加法人签字栏与营业执照编号,而个人委托书则需强化身份证明信息。某银行要求委托取款业务必须包含指纹捺印,此类特殊要求需在起草时预先确认。

争议预防与格式创新

电子化委托书的发展正在改变传统格式规范。2024年某互联网法院首次采信区块链存证的电子委托书,其核心要素包括数字签名、时间戳及权限修改留痕功能。建议在纸质委托书中增加二维码验证模块,链接至公证处数据库实现实时核验。

从风险防控角度,可引入“双受托人”机制与权限分级设计。例如将资金操作与文件签署权限分离,设置不同金额的审批层级。某私募基金委托协议中约定“单笔超过500万元的划款需委托人二次确认”,此类创新条款值得借鉴。

总结与建议

规范的委托书格式既是法律效力的基石,也是民事活动效率的保障。未来研究可聚焦于电子委托书的标准化、跨境委托的冲突法适用等方向。建议司法部门出台更细化的格式指引,建立全国统一的委托书备案查询系统,从根本上减少因格式瑕疵引发的法律纠纷。

对于普通民众,使用委托书时应遵循“明确主体、细化事项、限定权限、保留凭证”十六字原则。定期查阅中国裁判文书网公布的典型案例,可有效提升风险防范意识。当涉及重大财产处分时,建议聘请专业律师进行文书审查与公证辅助,确保委托关系的合法性与可执行性。