在数字化浪潮与城市化进程加速的今天,个人租房合同电子版及可打印版本已成为现代租赁关系的重要载体。截至2025年,中国住房租赁市场规模突破3.5万亿元,其中90%以上的交易通过电子化合同完成。这类合同不仅承载着租金、押金等经济条款,更通过标准化的法律文本构建起房东与租客之间的权利边界。从纸质契约到云端签约的转变,既体现了技术进步对法律文书的赋能,也折射出社会对契约精神的深度认同。

一、法律效力与备案规范

根据《中华人民共和国民法典》第七百零七条,租赁期限六个月以上的合同应当采用书面形式。电子合同通过数字签名技术(如CFCA认证)实现与纸质合同同等的法律效力,其哈希值存证功能更能有效防止篡改。例如佛山市中级人民法院在2025年房屋租赁纠纷典型案例中,明确认可经区块链存证的电子合同作为裁判依据。

| 合同形式 | 认证方式 | 法律效力等级 |

|---|---|---|

| 手写签名纸质版 | 司法鉴定笔迹 | A级 |

| 电子签名版 | 数字证书认证 | A级 |

| 扫描件/照片 | 无独立认证 | B级 |

备案制度方面,2024年修订的《城市房地产管理法》要求租赁合同需在签约后30日内通过住房租赁监管服务平台备案。未履行备案义务的房东将面临月租金2-5倍的行政处罚,此规定在深圳、杭州等城市已通过智能合约技术实现自动化监管。

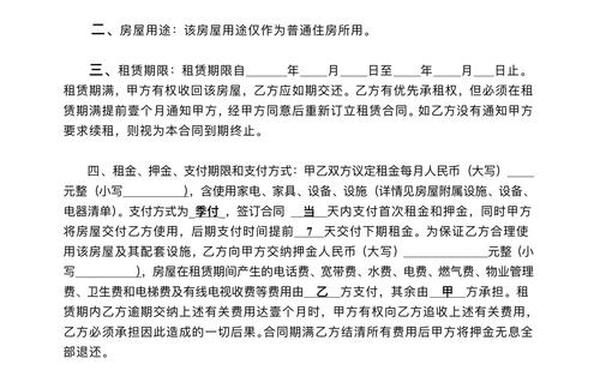

二、核心条款设计要点

租金支付机制需明确三个维度:支付周期(月付/季付)、逾期违约金(通常为日0.5‰-1‰)、调价规则。如某上海租约纠纷案显示,合同约定"租金随CPI指数调整"但因未明确基准年份导致争议,法院最终参照签约当年指数裁定。

维修责任划分应区分结构性损坏与使用性损耗。北京市第三中级人民法院2024年判例确立"500元维修阈值"标准:单次维修费用低于此金额由租客承担,反则由房东负责。电子合同中可通过附加《设施清单》细化责任,如注明"空调滤网清洁属租客义务,压缩机维修由房东承担"。

三、模板获取与定制策略

官方渠道如住房和城乡建设部官网提供标准化模板,涵盖22项基础条款,支持在线编辑与区块链存证。第三方平台(如链家、自如)则开发智能化模板引擎,可根据所在城市自动匹配区域性规范,如广州市要求新增"城中村改造补偿条款"。

定制化修改时需注意:①添加"疫情不可抗力条款",约定封控期间租金减免比例;②嵌入二维码链接,将《房屋交接验收表》《物业费缴纳记录》等附属文件云端化管理;③香港租房合同范本中特有的"公契条款"(Deed of Mutual Covenant)在内地租赁中可转化为"小区管理规约遵守声明"。

四、风险防范实务指南

在电子签约环节,需防范"空白合同陷阱"。2025年佛山中院审理的某产业园纠纷案揭示,承租人签署未填写租期的电子合同后,出租人后期添加"自动续约10年"条款,因时间戳验证技术锁定签约内容而避免损失。

押金条款应约定"抵扣明细规则",建议采用"3+1"结构:3个月租金作为履约保证金,1个月租金作为设施保证金。杭州互联网法院2024年判决确立"退押金举证责任倒置"原则,房东需提供视频证据证明设施损坏。

五、未来发展趋势前瞻

智能合约技术将重塑租赁生态,以太坊ERC-4907标准已实现"自动扣款+权限管理"功能,当租客钱包余额不足时,智能门锁将触发梯度预警机制。法律层面,《最高人民法院关于区块链存证若干问题的规定》为电子合同的可执行性提供司法解释。

区域性试点方面,雄安新区2025年启动"数字房产证+电子租约"联动系统,租赁合同可直接作为积分落户的居住证明。香港推行的"电子印花税"系统使合同备案成本降低70%,该模式有望在内地推广。

在数字经济与法治建设双轮驱动下,个人租房合同的电子化转型已超越工具革新范畴,成为社会治理现代化的微观体现。建议租户采用"双轨制"文件管理:电子合同云端存储配合纸质关键条款公证,同时关注住建部门动态获取最新模板。未来研究可深入探讨智能合约与传统合同法的冲突调和机制,以及租赁大数据在房价调控政策中的应用路径。