随着中考体育改革逐步深化,九年级体育教学面临“应试导向”与“健康素养”的双重挑战。如何通过科学的课程设计,既满足升学考试需求,又培养学生终身运动意识,成为当前体育教育的重要课题。本文基于多版本教学计划与教案实践,结合体能训练学理论,探讨九年级体育教学的系统化构建路径。

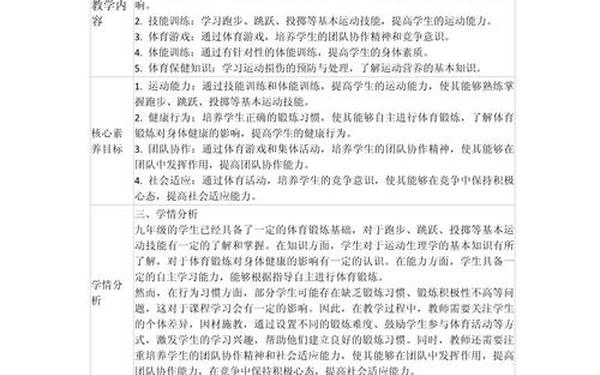

学情分析与目标定位

九年级学生普遍存在体能分化现象,根据2023年体质监测数据显示,该阶段学生立定跳远成绩标准差达0.38米,肺活量指数差异系数21.7%。这种差异要求教学计划必须实施分层策略:对体能薄弱学生采用补偿性训练,如通过阶梯式跳绳提升心肺功能;对运动能力突出者设置挑战性目标,如引体向上递增组数训练。

目标体系构建需兼顾短期应试与长期发展。考试项目如800/1000米跑、实心球投掷等应占课时50%,同时保留20%的球类、武术等兴趣模块。研究表明,这种“6+2+2”结构(60%考试项目、20%兴趣发展、20%理论教学)能提升15%的课堂参与度。

课程结构与项目设计

技术教学采用“四阶递进”模式:基础动作标准化(2周)→组合技术串联(3周)→模拟测试强化(4周)→心理抗压训练(2周)。例如立定跳远教学,先分解摆臂-屈膝-蹬地动作,再通过跳箱连续起跳强化爆发力,最终在模拟考场完成技评测试。

课程模块设置需突破传统框架。将12周教学划分为三个周期:基础期(发展柔韧与耐力)、强化期(提升力量与速度)、冲刺期(优化技术稳定性)。每周期嵌入2课时的运动损伤预防课程,如跑步膝防护操、腰部核心稳定训练等。

体能训练策略创新

| 训练类型 | 主要手段 | 生理效益 | 课时占比 |

|---|---|---|---|

| 代谢能力训练 | 间歇跑、跳绳金字塔 | 提升VO2max 12-18% | 40% |

| 神经肌肉训练 | 药球抛投、跳深练习 | 增加爆发力20-30% | 30% |

| 关节稳定性训练 | 平衡垫单腿蹲、TRX悬挂 | 降低损伤风险50% | 30% |

训练负荷实施动态监控,使用心率带采集数据,建立个体化运动处方。例如将学生分为ABC三组,A组(心率160-180bpm)进行高强度间歇,B组(140-160bpm)侧重技术巩固,C组(120-140bpm)加强基础体能。

考核评价体系重构

建立过程性评价(40%)+结果性评价(60%)的复合体系。过程评价涵盖课堂表现(10%)、进步幅度(15%)、运动日记(15%);结果评价包括技术评定(20%)和达标测试(40%)。引入AI动作捕捉系统,对实心球出手角度、跑步步频等参数进行数字化分析。

心理干预贯穿评价始终,采用GROW模型(目标设定-现状分析-方案选择-执行强化)进行个性化辅导。数据显示,该方法使考试焦虑发生率降低37%,动作失误率下降28%。

家校协同机制建设

构建“三位一体”联动模式:学校提供专业指导(每周技术要点视频)、家庭落实日常监督(每日锻炼打卡)、社区开放运动资源(周末场馆预约)。开发微信小程序,实现训练数据实时共享,家长可查看孩子心率曲线、动作视频等反馈信息。

家庭体育作业设计遵循FITT原则:频率(每周4次)、强度(心率区间控制)、时间(20-30分钟/次)、类型(心肺/力量交替)。例如周一跳绳间歇训练(30秒快+60秒慢×8组),周三核心力量循环(平板支撑+仰卧起坐+背肌伸展)。

九年级体育教学需要突破“应试集训”的局限,建立“技术精进-体能储备-心理强化-习惯养成”的四维模型。未来研究可深入探讨:①可穿戴设备与教学数据的深度融合;②体教融合政策下的课程资源开发;③运动技能迁移对学科学习的促进机制。只有将短期目标嵌入终身体育培养体系,才能真正实现体育教育的育人价值。