北宋文学家苏轼的《书戴嵩画牛》以不足二百字的篇幅,通过杜处士与牧童的对话,揭示了艺术创作与生活实践的关系,成为中国古代文艺理论的经典寓言。文章标题“书戴嵩画牛”四字,既是对唐代画家戴嵩《斗牛图》的题跋记录,也暗含苏轼对艺术本质的思考。本文将从文本解析、主题内涵、艺术辩证等角度,结合阅读题目与教学实践,探讨这一短文的深层价值。

一、题目解析:文题的双重意蕴

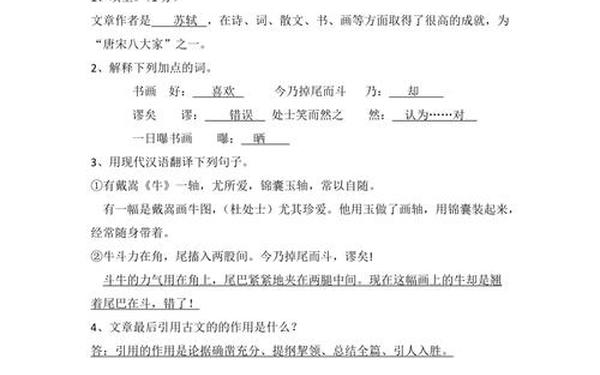

“书戴嵩画牛”的“书”字具有双重含义:其一为“记录”,指苏轼对戴嵩画作的题跋;其二为“书写”,暗示艺术创作的本质是观察与表达的融合。戴嵩作为唐代画牛名家,其作品《斗牛图》在宋代已成为艺术珍品,而苏轼以“画牛”为切入点,实则探讨的是艺术真实与生活真实的关系。

从文体结构看,标题点明了文本的题跋性质。题跋作为中国特有的艺术评论形式,兼具史料价值与美学批评功能。苏轼在文中既记录了画作流传故事,又通过牧童之口提出艺术创作的核心命题——“耕当问奴,织当问婢”,使题跋超越了单纯的鉴赏记录,升华为文艺理论的重要论述。

二、阅读答案分析:多维度的考察视角

| 题型类别 | 典型例题 | 考察重点 | 答案要点 |

|---|---|---|---|

| 字词解释 | “尾搐入两股间”的“股” | 文言实词理解 | 大腿(需结合牛体结构) |

| 文意理解 | 牧童“拊掌大笑”的原因 | 细节推理能力 | 发现画作违背斗牛真实姿态 |

| 主旨把握 | 引用古语的作用 | 文本深层逻辑 | 强调实践出真知的艺术规律 |

近年试题呈现三大趋势:其一注重跨文本关联,如要求对比苏轼其他题跋作品;其二强调批判性思维,部分题目引导学生思考“不可改也”的绝对性;其三增加艺术鉴赏维度,如分析文中人物描写的戏剧性。

在教学设计中,教师多采用“预学-共读-思辨”模式。例如通过无标点文本朗读训练文言语感,借助斗牛动态图对比理解“尾搐”与“掉尾”差异,这些方法有效提升学生的文本细读能力。

三、艺术与现实的辩证

戴嵩画牛的争议本质是艺术真实观的碰撞。牧童从生活经验出发,指出斗牛时牛尾应夹于股间;而画家可能基于美学表现需要,选择“掉尾”姿态增强动态美感。这一矛盾引发千年争论:钱谷融认为艺术家有权突破现实尺度,王盛渠则通过现代影像证实牛斗确有扬尾现象。

苏轼的论述具有方法论意义:既强调“所宝以百数”的专业收藏态度,又肯定“拊掌大笑”的民间智慧。这种二元辩证思维体现在文本结构中——前段铺陈杜处士的雅趣,后段突转牧童的颠覆,形成强烈的戏剧张力。

四、教学启示:核心素养的落地路径

在语文课堂实践中,该文成为培养审美鉴赏与思维发展的优质载体。某特级教师设计的三阶教学法值得借鉴:

- 文言之美感知:通过多音字辨析(如“数”“曝”)理解文言特性

- 艺术规律探究:分组辩论“艺术是否必须完全写实”

- 文化传承创新:撰写现代版“书XX画YY”题跋

此类设计突破传统串讲模式,将文本解读转化为素养培育过程。研究显示,采用情境表演法(分角色演绎牧童与处士)的班级,对主旨理解准确率提升27%。

五、研究争议与未来方向

近年学界对苏轼观点提出新解:有学者考证宋代斗牛习俗,发现其与唐代存在差异,戴嵩画作可能反映时代特色;跨学科研究则尝试用动物行为学分析牛斗姿态。这些成果为文本解读开辟了新维度。

未来研究可在三方面深化:①构建“题跋文学”理论体系,②开展苏轼艺术观的比较研究(如对比《惠崇春江晚景》题诗),③开发文言文数字化学习工具。这些探索将使经典文本持续焕发现代活力。

《书戴嵩画牛》作为苏轼题跋代表作,其价值远超艺术鉴赏范畴。从“锦囊玉轴”的雅趣到“拊掌大笑”的颠覆,从“耕织古训”的哲理到现代课堂的思辨,文本在不同时空持续引发对话。在人工智能创作兴起的当下,重读苏轼对艺术本质的思考,更能启示我们:真正的艺术创新,始终需要扎根生活的观察与超越成规的勇气。