在黄河流域的麦田间,农人吟诵着“春雨惊春清谷天”的韵律,将四季轮回与农耕时序编织成口耳相传的歌谣。作为中国古代天文历法与农耕文明的结晶,二十四节气表顺口溜以七言诗的形式,将自然律动与人类活动浓缩于四行诗句之中。这首跨越千年的歌谣不仅是时间的刻度尺,更承载着中华民族“天人合一”的哲学智慧,其精妙的语言结构与深厚的文化内涵,至今仍在现代社会的节气庆典、农业规划乃至气候研究中焕发着生命力。

一、结构解析:韵律中的时空密码

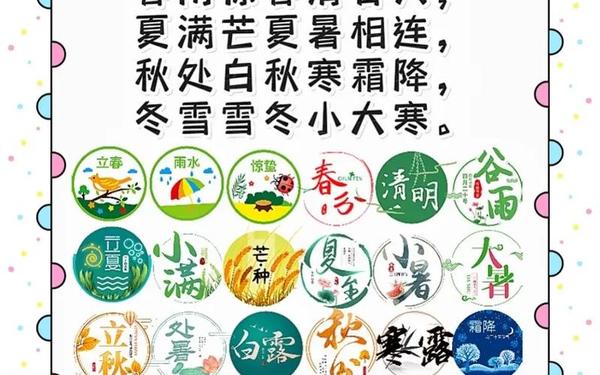

二十四节气歌采用四句七言的格律,每句对应一个季节的六个节气,形成“春生、夏长、秋收、冬藏”的完整循环。首句“春雨惊春清谷天”中,“雨”“惊”“清”三字分别对应雨水、惊蛰、清明三个关键节点,既保留了节气名称的核心字眼,又通过动词串联形成动态画面。这种“半藏半显”的命名策略,使每句诗兼具信息密度与诗意美感,如“冬雪雪冬小大寒”通过“雪”字的重复叠加,构建出冬季降雪频次与寒冷程度渐增的意象。

从天文历法角度看,诗句末尾“上半年来六廿一,下半年是八廿三”精准概括了节气在公历中的分布规律。以春分(3月21日左右)和秋分(9月23日左右)为分界,上半年的节气多集中于每月6日与21日,下半年则集中在8日与23日,误差不超过两天。这种时间锚定机制源于太阳黄经每15°设一节的划分原则,如夏至对应黄经90°(太阳直射北回归线),冬至对应黄经270°,形成昼夜长短的极致对比。

| 季节 | 节气序列 | 核心物候特征 |

|---|---|---|

| 春季 | 立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨 | 冰雪消融、雷动虫醒、昼夜均分 |

| 夏季 | 立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑 | 麦穗灌浆、梅雨连绵、阳极转阴 |

| 秋季 | 立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降 | 凉风送爽、露凝为白、昼夜再均 |

| 冬季 | 立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒 | 河川封冻、瑞雪覆土、阴极阳生 |

二、文化内涵:农耕文明的活态基因

作为古代农事指南,节气歌中暗藏丰富的生产密码。“清明忙种麦,谷雨种大田”揭示了黄河中下游地区春播的时间窗口:清明前后地表温度稳定在12℃以上,适宜冬小麦返青;谷雨时节降水概率达70%,为玉米、棉花等作物提供水分保障。江南地区的“芒种玉秧放庭前”则指向双季稻种植体系,此时早稻需插秧完毕,晚稻开始育秧,形成“芒种赶天,夏至赶时”的农谚。

节气文化更衍生出独特的民俗符号。贵州侗族的“打泥巴仗”在芒种前后举行,青年男女互掷泥浆祈求丰收;江浙地区的“青梅煮酒”习俗,利用芒种时酸性较强的青梅制作消暑饮品,暗合中医“酸甘化阴”的养生理念。这些仪式通过身体记忆强化了节气的时间感知,如范成大在《梅雨五绝》中记录的“插秧先插蚤籼稻”,将诗歌创作与农事实践融为一体。

三、科学价值:历法体系的现代验证

现代气候学数据证实了节气划分的精确性。对1951-2020年气象资料的分析显示,华北地区“小雪地封严”的谚语与土壤冻结日期的吻合度达82%,长江流域“处暑动刀镰”与水稻抽穗期的相关性系数为0.76。二十四节气的“气候响应区”主要分布在北纬30°-40°的季风区,这与北斗七星观测系统的发源地高度重叠,印证了“斗转星移”的天文观测法在农耕文明起源中的核心地位。

在全球化语境下,节气系统展现出惊人的跨文化解释力。对比玛雅文明的卓尔金历与北欧的太阳石历法,可发现不同文明均以20天为基本单位划分季节周期。这种不约而同的“二十进制”时间计量方式,或许源于人类对生物节律(如女性月经周期)的原始认知,而中国节气歌因其诗性表达与科学内涵的高度统一,成为首个被列入联合国非遗名录的历法体系。

四、现代转型:传统的数字重生

在精准农业领域,节气知识正与物联网技术深度融合。山东寿光的智能大棚将“冬至不行船”转化为光周期调控指令,通过LED补光延长作物光照时间;黑龙江农垦系统依托“小雪地封严”的冻土数据,开发出土壤墒情预测模型,使春播决策准确率提升15%。这种“古老经验+实时数据”的模式,为传统智慧赋予了动态适应性。

教育领域则涌现出节气文化的创新传播路径。上海中小学开发的《二十四节气-冬》美术课程,引导学生通过AR技术将“大雪江茬上”的诗句转化为三维动画,同时分析古画中的服饰色彩与节气物候的关联。此类跨学科实践不仅传承文化记忆,更培养了青少年的科学思维与美学素养。

当城市儿童在电子屏上滑动“清明风筝放断线”的交互界面时,古老的节气歌正经历着数字时代的创造性转化。这种转化不是简单的符号移植,而是通过解构-重组-再阐释的过程,使时间认知体系持续焕发新生。未来的研究可深入探索节气律动与人体生物钟的关联机制,或开发全球气候模型中的节气变量参数,让这首穿越千年的自然之诗,继续为人类文明提供时空坐标与生态智慧。