在小学语文教育中,教师教学用书是课堂教学的重要支撑工具。以部编版小学语文二年级上册教师用书为例,其内容不仅涵盖教材分析、教学目标、教学方法,还通过多维度资源整合为教师提供了系统的教学指导。随着数字化资源的普及,电子版教师用书因其便捷性和可扩展性,成为教师备课与教学创新的重要助力。本文将从教材编排、教学策略、资源整合等方面深入探讨该教师用书的核心价值与实践意义。

一、教材结构与编排特点

部编版二年级上册语文教材以人文主题与语文要素双线并行为设计理念,围绕“美丽的秋天”“热爱祖国”“关爱他人”等八个专题展开。每个单元通过、识字课、课文和语文园地的有机组合,形成知识闭环。例如第三单元以“自然奥秘”为主题,整合《小蝌蚪找妈妈》《我是什么》等课文,既强化科学知识,又通过动词积累(如“甩、迎、追”)提升语言表达能力。

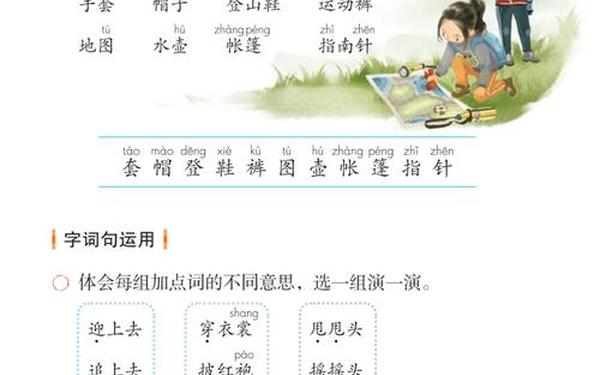

教材编排注重梯度性与实践性:识字教学从象形字到形声字逐步深化,课后练习设计包含“我的发现”“日积月累”等栏目,鼓励学生通过合作学习掌握汉字规律。例如“语文园地”中的词语归类练习,帮助学生在对比中理解近义词差异。

二、教学目标与实施策略

教师用书明确提出三维目标体系:语言能力上要求掌握450个认读字和350个书写字;思维培养上强调通过提问引导学生质疑问难;文化素养方面融入传统谚语、古诗等内容。例如《坐井观天》教学中,教师需通过角色扮演活动,让学生在互动中理解寓言寓意。

为实现目标,建议采用分层教学法:对于基础薄弱学生,利用“识字加油站”强化字形记忆;对能力较强学生,则通过“我爱阅读”拓展课外文本。情境教学法在《场景歌》等课文中的应用,可通过多媒体展示生活场景,增强语言运用真实性。

三、资源整合与教学支持

电子版教师用书的突出优势在于多模态资源整合。例如“教习网”“人教社官网”等平台提供配套PPT课件、教学视频及拓展阅读材料,教师可直接调用动画演示《植物妈妈有办法》中的种子传播过程,使抽象知识具象化。

电子资源的动态更新功能解决了传统教材滞后性问题。2025年新版教材新增“人工智能与语文融合”模块,教师可通过在线教案库获取最新教学案例,如利用智能工具分析学生作文中的词汇分布。

四、教学评价与反馈机制

教师用书强调形成性评价与终结性评价结合。课堂中可通过“展示台”观察学生口语表达流利度,课后利用“评价样例”设计分层作业。例如《一封信》教学后,基础作业为改写书信格式,拓展作业则要求结合生活经历创作短文。

数字化工具为个性化反馈提供可能。部分学校试点使用AI批改系统,自动标记作文中的语法错误并生成词汇提升建议。但需注意避免技术依赖,教师应结合人工点评关注情感表达等机器难以识别的维度。

五、挑战与发展方向

当前电子版教师用书仍面临资源碎片化与版权风险。部分平台课件存在内容重复或侵权问题,建议教育部门建立统一资源审核机制。需加强教师信息素养培训,避免“技术堆砌型”课堂。

未来可探索AR/VR技术融合,如在《黄山奇石》教学中构建虚拟实境游览体验。加强跨学科整合,将科学观察方法融入《小蝌蚪变青蛙》的语文实践中,培养综合素养。

| 对比维度 | 传统纸质教参 | 电子版教师用书 |

|---|---|---|

| 资源获取 | 依赖实体书借阅 | 云端即时下载 |

| 内容更新 | 修订周期长 | 动态同步新版 |

| 互动功能 | 单向阅读 | 嵌入测试与反馈 |

部编版二年级语文教师用书通过科学的编排体系和数字化创新,为语文教学提供了系统化解决方案。面对教育数字化转型,教师需在把握教材核心目标的基础上,灵活运用技术工具,构建“以生为本”的智慧课堂。未来研究可进一步探讨如何通过大数据分析优化个性化教学路径,真正实现因材施教。