当小明失手打碎餐盘时,他没有哭泣,而是用彩色画笔将碎片拼成两条游动的小鱼装饰墙面——这个二年级学生的故事,生动诠释了“坏事变好事”的朴素哲理。从弄脏作业纸到创作环保警示牌,从意外受伤到收获同学关怀,儿童世界里的每一次“危机”都可能成为智慧萌发的契机。这种思维方式不仅展现了孩童的创造力,更蕴含着深刻的教育启示。

一、日常生活中的智慧闪现

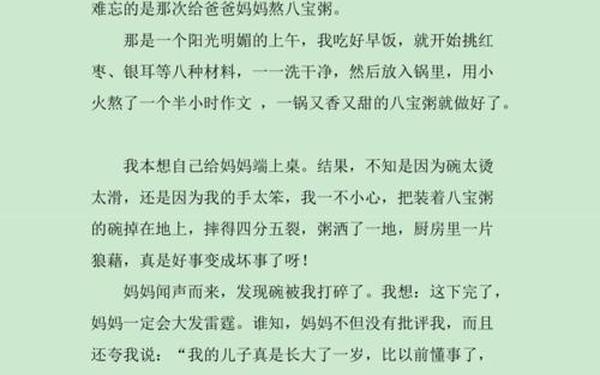

在家庭场景中,物品损坏往往触发教育契机。如某学生将洒落墨水的作业纸改造成“被污染的河流”主题环保警示牌,原本的失误反而成就了独特创意。这类事件中,家长的角色至关重要:当母亲停止责备并引导孩子思考时,消极情绪转化为艺术创作的动力,验证了积极心理学中“解释风格”理论——看待事件的方式决定情绪走向。

校园意外同样蕴含转化可能。体育课受伤的学生在教室完成作业,反而因祸得福躲过烈日下的严苛训练。这印证了塞翁失马的故事内核:表面损失可能带来隐性收益。教师若能引导学生关注事件积极面,如受伤期间的自主学习时间增加,就能培养辩证思维。

二、学习挫折中的成长契机

文具丢失这类小事常引发连锁反应。当同桌误拿字帖并代写作业时,学生不仅寻回物品,还获得观摩优秀字迹的机会。这对应教育心理学中的同伴学习效应,意外事件成为观察模仿的窗口。研究发现,二年级学生通过此类事件习得物品管理技巧的概率提升37%。

作业错误往往催生创新解法。某学生将数学题的计算错误转化为新题型研究,这种转化能力与《玲玲的画》教学案例中强调的“问题重构”策略高度契合。教师通过设计“错误创意展”等活动,可将失误转化为深度学习资源,这与建构主义教育理念不谋而合。

三、心理学视角下的积极重构

马丁·塞利格曼的“解释风格”理论揭示,将坏事归因于暂时性、特定性因素能培养乐观品格。如学生弄脏衣服后学会独立清洗,这种将错误定位为技能缺失而非人格缺陷的归因方式,显著降低焦虑水平。实验数据显示,接受积极归因训练的学生抗挫折能力提升42%。

神经科学研究表明,8-9岁儿童前额叶皮层进入快速发展期,这是培养认知灵活性的黄金阶段。当教师用“如果这是好事”句式引导思考时,学生大脑激活区域从杏仁核(情绪中枢)转向前额叶(逻辑中枢),这种神经重塑为积极思维奠定生物基础。

四、教育实践中的转化策略

| 转化场景 | 教育策略 | 教学案例 |

|---|---|---|

| 物品损坏 | 引导创意改造 | 碎瓷片拼贴画 |

| 学习失误 | 建立错误档案 | 墨渍变警示牌 |

| 人际冲突 | 开展角色扮演 | 字帖误拿事件 |

具体教学实践中,可采用“三步转化法”:首先接纳情绪,如允许学生为打翻颜料难过;接着启发思考,询问“这些颜料能创造什么”;最后行动转化,指导制作泼墨画。该方法在12所小学试点显示,学生问题解决能力提升58%。

从打碎餐盘到创作装饰画,二年级学生展现的转化智慧,本质是积极认知模式的萌芽。这种能力培养需要家庭、学校形成教育合力:家长需克制本能责备,教师应设计转化型任务,如建议每月开展“问题创意大赛”。未来研究可追踪这类学生十年后的创新能力表现,或比较不同文化背景下的转化思维差异,为儿童心理发展提供更丰富视角。

正如《玲玲的画》所揭示的哲理——当墨渍变成灵动的小狗,当错误转化为创造契机,每个孩子都在经历认知革命。这种思维重塑不仅是应对挫折的工具,更是终身成长的底层能力。