| 主题 | 核心内容 | 呈现形式 | 素材来源 |

|---|---|---|---|

| 劳动节历史 | 罢工运动、国际背景 | 时间轴、插画 | |

| 劳动文化 | 诗词谚语、名人名言 | 书法、装饰框 | |

| 设计方法 | 版面布局、元素搭配 | 模板示例 |

五一劳动节手抄报内容简单,五一劳动节手抄报内容写什么

一、劳动节的历史溯源

五一国际劳动节的起源可追溯至19世纪美国芝加哥的工人运动。1886年5月1日,35万工人为争取8小时工作制举行大规模罢工,这场运动最终促使第二国际在1889年将5月1日定为全球劳动者共同的节日。这一历史事件不仅是工人权益斗争的里程碑,更象征着人类对公平社会的追求。

中国对劳动节的纪念始于1918年,早期由知识分子传播理念,1920年北京、上海等地首次举行工人游行。新中国成立后,劳动节被确立为法定假日,成为弘扬劳动精神的重要载体。在手抄报设计中,可通过时间轴与工人群像插画结合的形式,直观呈现这一跨世纪的变革历程。

二、劳动文化的多维表达

从李绅的“锄禾日当午”到陶铸的“劳动是一切知识的源泉”,中华文化中蕴含着深厚的劳动哲学。唐代诗人罗隐在《蜂》中借蜜蜂采蜜隐喻劳动者的奉献精神,范成大《四时田园杂兴》则生动描绘了古代农耕社会的劳动图景,这些经典诗词为手抄报提供了丰富的文本素材。

少数民族谚语如“用劳动挣来的两枚钱,赛过皇上恩赐的一座山”(维吾尔族)、“财富的父亲是劳动,母亲是大地”(哈萨克族),以质朴语言揭示了劳动创造价值的普世真理。配合书法体标题与民族纹样边框,可增强文化表现力。

三、手抄报的创意设计

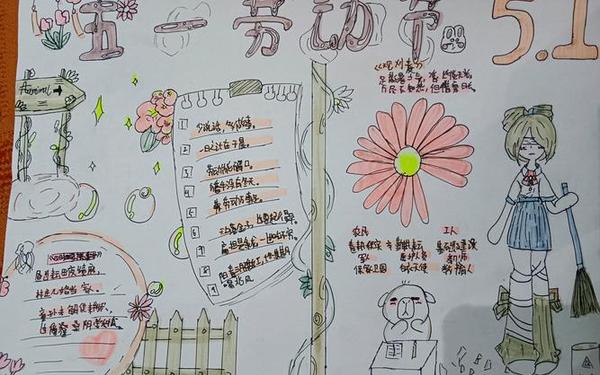

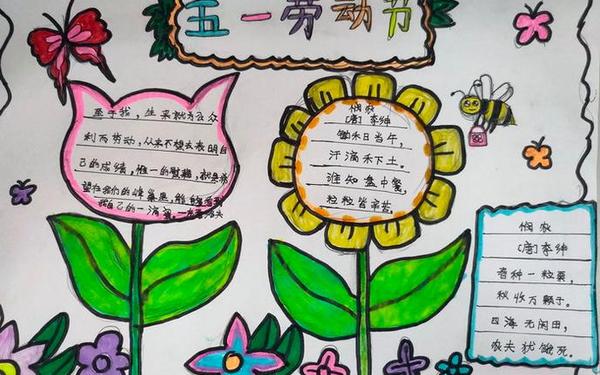

版面布局需遵循“黄金分割”原则,主图占比约60%,文字区与装饰元素均衡分布。建议采用“中心放射式”结构,以劳动者形象为核心,向外延伸历史、文化、实践三大板块。网页30展示的蜜蜂采蜜主题设计,通过拟人化手法将劳动者比作蜜蜂,兼具美学价值与象征意义。

色彩搭配推荐使用麦穗金、土壤褐与天空蓝的渐变组合,既呼应自然元素,又营造温暖氛围。参考网页65的模板,可运用绸带式文字框与工具图标(锄头、齿轮)穿插排列,增强视觉层次。

四、教育价值的深度挖掘

手抄报制作过程本身即是劳动教育的实践。如网页24所述,学生通过搜集资料、排版设计、手工绘制等环节,既能理解劳动节内涵,又能培养信息整合与审美创造能力。设置“劳动心愿墙”互动区域,邀请同学书写职业理想,可增强参与感。

对比研究发现,融入AR技术的动态手抄报更受青少年青睐。例如扫描图案后呈现3D劳动场景,或将名人名言转化为语音讲解,此类创新形式值得在数字教育中探索。

五一劳动手抄报作为文化传播载体,兼具知识传递与艺术创造双重功能。通过历史溯源、文化阐释与设计创新的三维构建,可使劳动教育突破说教模式,实现“润物细无声”的育人效果。未来可探索跨学科融合路径,如结合编程技术开发互动式电子手抄报,或在社区展览中形成劳动主题创作链,让传统手抄报焕发时代生命力。

建议教育机构建立手抄报素材数据库(如网页70所示),整合历史图片、矢量图标、音频视频等资源,同时举办全国性劳动主题创作大赛,推动美育与劳育的协同发展。