在基础教育阶段,五年级作为小学高年级的关键过渡期,数学与美术学科的教学设计需要兼顾知识系统性与学生综合素质培养。数学教学计划需以核心素养为导向,通过逻辑思维训练和实际问题解决能力提升,为初中学习奠定基础;而美术课程则应突破传统技法教学,融入创造性实践与跨学科融合,激发学生的艺术感知力。本文将从教学模块设计、实施策略及评价体系等多个维度,系统分析2025年五年级上册数学与下册美术教学计划的核心框架。

一、数学教学的核心模块与实施策略

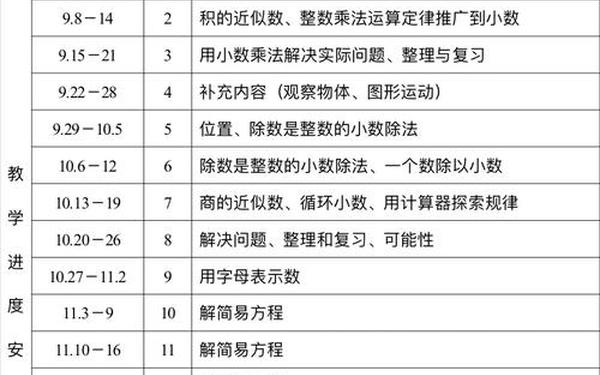

五年级上册数学教学以人教版教材为蓝本,构建了包含小数运算、简易方程、几何图形三大核心知识体系的教学框架。其中小数乘除法单元通过整数运算迁移(如将3.5×2转化为35×2÷10),结合超市购物、身高测量等生活情境,帮助学生理解算理本质。教师采用分层教学策略,对计算能力较弱的学生提供可视化数轴模型辅助理解,而对学优生则引导探索因数与积的规律,如发现“0.8×1.2>0.8”的乘积特性。

在简易方程单元教学中,计划强调从算术思维到代数思维的转换。通过创设“天平平衡”“年龄差不变”等具体问题情境,引导学生用字母表示变量关系,并运用等式性质解方程。例如设计“父子年龄差问题”:设父亲年龄为x岁,则儿子为(x-28)岁,当父亲年龄是儿子3倍时建立方程x=3(x-28)。这种从具象到抽象的过渡策略,可有效降低代数概念的理解难度。

二、美术课程的设计与创新实践

五年级下册美术教学计划聚焦造型表现、设计应用、欣赏评述三大领域,重点培养立体构成与色彩表现能力。根据人美版教材要求,课程设置包含“传统纹样设计”“废旧材料再造”等主题项目,例如利用饮料瓶制作仿青铜器雕塑,既训练立体造型技巧,又渗透环保理念。在色彩教学中,通过明度渐变练习(如绘制黄昏天空色阶)和纯度对比实验(混合补色降低纯度),深化学生对色彩规律的理解。

计划特别强调数字美术与传统媒材的结合,如使用平板电脑进行图案设计后,再通过丝网印刷技术制作T恤图案。这种跨媒介创作方式,既保留手工制作的温度感,又融入现代技术元素。教师还设置“校园艺术装置”集体创作项目,要求学生以小组形式完成从方案设计到材料施工的全流程,培养团队协作能力。

三、跨学科融合与综合素养培养

数学与美术的学科交叉点在五年级教学中得到充分体现。例如在多边形面积单元,教师引导学生先通过几何公式计算花坛占地面积,再运用比例知识将其转化为景观设计平面图,最后用色彩表现不同功能区。这种STEM教育模式,使抽象数学概念转化为可视化的艺术表达。

在统计与概率章节,教学计划创新性地结合美术数据可视化。要求学生收集班级同学喜爱的颜色数据后,不仅制作条形统计图,还需用对应色块创作抽象拼贴画。这种将数学数据分析与艺术表达结合的方式,使学习成果展示更具创意性和实用性。

四、教学评价与反馈机制

数学学科建立三维评价体系:基础知识通过“错题银行”进行追踪(如小数乘法计算错误归因分析),实践能力采用“超市采购预算”情境测评,学习态度则通过课堂观察量表记录。美术评价突破单一作品评分制,引入“创作日志+过程录像+展演答辩”组合评估,重点关注创意形成路径与材料实验过程。

两学科均采用动态成长档案记录学习轨迹。数学档案包含典型错题修正记录、思维导图作品等;美术档案收藏草图方案、材料试验样本等过程性资料。家长可通过电子平台实时查看,并在“家校共创区”提交观察建议,形成教育合力。

| 维度 | 数学学科 | 美术学科 |

|---|---|---|

| 核心能力 | 逻辑推理、运算能力 | 创意表达、审美判断 |

| 教学方法 | 问题链导学、错题诊断 | 项目式学习、工作坊制 |

| 技术整合 | 几何画板动态演示 | 数字绘画软件应用 |

2025年五年级文理学科教学计划体现三大革新方向:知识建构的情境化、学习过程的项目化、评价方式的多元化。数学教学通过“计算-建模-应用”螺旋式进阶,破解高年级抽象概念教学难题;美术课程借力“传统-现代-科技”三维融合,重塑美育课程形态。建议未来可加强跨学科统整课程开发,例如结合数学对称性与美术图案设计开展“STEM+Art”主题学习,同时探索人工智能技术在个性化作业推送与创作辅助中的应用,推动基础教育向更高质量发展。