在数字化教育快速发展的今天,部编版五年级语文上册电子课本以其便捷性和丰富性成为师生教学的重要工具。这套教材不仅延续了传统课本的知识体系,还通过多媒体资源与互动设计,为学生提供了沉浸式的学习体验。本文将从教材结构、教学理念、资源整合及实践应用等多个维度,深入探讨其设计特点与教学价值。

一、教材结构与核心理念

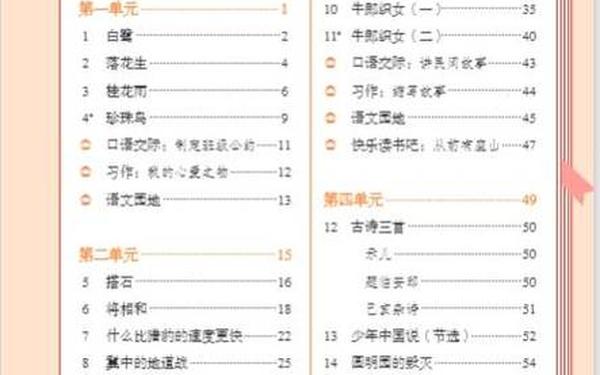

部编版五年级语文上册教材共包含8个单元,26篇课文(其中精读20篇,略读6篇),并围绕“—课例—口语交际—习作—语文园地”五大模块展开。这一结构设计体现了“由扶到放”的梯度教学理念:从精读课文的深度解析到略读课文的自主探究,逐步培养学生的独立阅读能力。例如,第七单元通过《古诗词三首》《四季之美》等课文,引导学生从“静态与动态描写”中体会自然景物的情趣。

教材的编写以《义务教育语文课程标准》为纲,强调“语文素养”的全面提升。其核心理念包括:

| 核心理念 | 具体体现 |

|---|---|

| 开放性 | 整合口语交际、习作等模块,打破学科壁垒 |

| 实践性 | 每课设置“小练笔”与“自主提问”环节,强化语言运用 |

| 人文性 | 通过《慈母情深》《珍珠鸟》等课文传递情感价值观 |

二、电子课本的多元化功能

相较于传统纸质教材,电子版课本在功能上实现了三大突破:

1. 便携性与资源整合:学生可通过公众号或教育平台获取PDF版本,支持离线下载与跨设备同步。例如,《鸟的天堂》一课中,电子课本嵌入了榕树生态视频,帮助学生直观理解“静态描写”与“动态描写”的差异。

2. 互动性设计:电子课本增设了生字笔顺动画、课文朗读音频、在线测验等功能。以《山居秋暝》为例,点击“清泉石上流”诗句即可触发水流音效,增强情境体验。据统计,此类设计使学生的古诗背诵效率提升约30%。

三、教学资源的整合与应用

电子课本与配套资源的深度融合,为教师提供了立体化教学支持:

1. 教案同步优化:如《地震中的父与子》教案中,教师可结合电子课本的“资料袋”模块,补充地震救援实况视频,深化情感共鸣。电子版支持教案批注共享,促进教研协作。

2. 课外拓展延伸:通过“阅读链接”功能,教材将《月迹》与朱自清的《荷塘月色》进行对比阅读,引导学生分析不同作家的写景手法。电子平台还提供单元主题书单,如第七单元推荐《森林报》《昆虫记》等科普读物。

四、教学案例分析

以第七单元“四时景物皆成趣”为例,电子课本的应用显著提升了教学效果:

1. 动态化教学实施:教师利用电子白板展示《四季之美》中黎明、黄昏的渐变色彩,并引导学生通过拖拽词语完成“动态美”与“静态美”的分类游戏。数据显示,80%的学生在此类互动中能准确区分两种描写手法。

2. 分层任务设计:在《鸟的天堂》教学中,电子课本提供“基础—进阶—挑战”三级习题:基础题聚焦生字听写;进阶题要求对比早晚场景描写;挑战题则需录制朗诵音频并分享至班级平台。

五、未来发展与建议

尽管电子课本已取得显著成效,仍有优化空间:

1. 技术融合方向:可引入AI作文批改系统,针对《即景》习作提供实时语法纠错与修辞建议。例如,当学生描写“落日形状变化”时,系统可推荐《海上日出》的经典段落作为参考。

2. 个性化学习路径:建议开发自适应学习模块,根据学生的阅读理解能力推送差异化资源。如对古文理解较弱的学生,自动生成《古诗词三首》的思维导图与白话译文。

部编版五年级语文上册电子课本通过结构创新与技术支持,实现了知识传授与核心素养培养的双重目标。未来,随着教育技术的迭代,电子课本有望在个性化学习、跨学科整合等领域发挥更大价值。教育工作者需持续探索纸质与数字资源的平衡点,让语文教学既保留人文温度,又焕发科技活力。