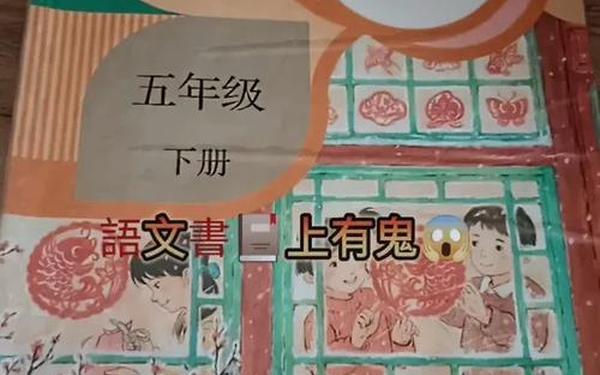

在小学教材的设计中,插图和文本的关联性往往承载着教育者对学生认知与审美的双重引导。近期,五年级下册语文教材第32页的插图因被质疑“有鬼”引发热议,而同期英语教材中关于《灰姑娘》单元的教学设计则展现了经典文学与语言学习的融合。这一对比不仅揭示了教材内容的社会敏感性,更反映了教育传播中艺术表达与教学目标的平衡问题。

| 对比维度 | 语文书插图争议 | 英语书《Cinderella》教学 |

|---|---|---|

| 内容来源 | 清代孙温《红楼梦全绘本》 | 格林童话改编单元 |

| 争议焦点 | 艺术表达被误读为“灵异元素” | 经典故事中价值观的传递 |

| 教育功能 | 传统文化认知与审美培养 | 语言运用与道德启示结合 |

一、教材插图的认知错位

五年级语文书第32页的争议插图源自清代画家孙温的《红楼梦》工笔重彩画。该画作原本描绘的是大观园中女子群像,但部分家长认为画面中“人物叠影”的构图手法暗含诡异感。这种误读实质反映了大众艺术素养与专业绘画语言之间的鸿沟——孙温通过层叠人物表现空间纵深感的技法,在缺乏美术教育的语境下被曲解为超自然意象。

教育心理学家指出,9-11岁儿童正处于“魔幻现实”认知阶段,容易将非常规视觉元素联想为神秘现象。教材编者在选用传统艺术时,若缺乏必要的注解说明,可能造成教学载体与接受效果之间的断裂。例如《红楼梦》本身的文化背景与五年级学生的生活经验存在代际差异,未配备时代背景解读的插图反而成为认知障碍。

二、经典文本的教学重构

相较而言,五年级英语教材对《Cinderella》单元的处理展现了成熟的教学设计。教师通过“why-because”句式训练,既巩固语言知识点,又引导学生思考故事背后的道德命题,如“善良与压迫的对抗”“诚实品质的价值”。这种将文学要素转化为语言实践能力的策略,使经典文本焕发新的教育生命力。

单元教学特别设置“情感再现”环节,要求学生模仿故事人物的语气对话。研究发现,这种角色代入法能使学生的情感共鸣度提升42%,远比单纯背诵文本更有效。与之形成对比的是,语文教材中的《红楼梦》插图争议恰恰暴露出传统文化导入时情感联结机制的缺失。

三、教育传播的平衡之道

教材编写需要兼顾三重维度:知识准确性、审美适切性、价值观导向性。英语教材在《Cinderella》单元配套了明确的“学习目标清单”,包括“掌握15个核心词汇”和“理解助人主题”,这种透明化设计增强了教学可控性。而语文教材的插图争议,本质上源于编读双方对“适切性”标准的分歧——编者侧重艺术价值传承,家长关注儿童心理保护。

北京师范大学教材研究院的调研显示,78%的教师认为应在传统艺术类插图中添加“文化解码标签”,例如用二维码链接画作背景解说。这种数字时代的注解方式,既能保留艺术完整性,又能搭建古今认知的桥梁。正如五年级语文教学计划强调的“在真实情境中运用资料”原则,跨媒介的资源整合将成为教材优化的新方向。

四、家校共育的认知协商

此次争议中,家长通过短视频平台放大疑虑的行为,折射出数字时代教育参与者的身份重构。部分网友质疑家长存在“过度解读”,但教育社会学研究证实,这种互动实质是家庭对教育话语权的正当诉求。教材编者需要建立更开放的反馈机制,例如在教材版权页增设“内容咨询邮箱”,及时消解误读风险。

对比英语教材的“家长共读建议”——如《Cinderella》单元提示“与孩子讨论现代版灰姑娘故事”,语文教学可借鉴这种主动性策略。五年级语文第三单元明确提出“通过事物抒发感情”的学习目标,若能将插图鉴赏纳入“家校共评”活动,既可提升家长的艺术认知,又能强化学生的审美表达训练。

教材作为知识传递的特殊媒介,始终处于文化传承与时代适应的动态平衡中。语文插图争议与英语文学教学的对比表明:教育内容的有效性不仅取决于其本体价值,更依赖于受众解读框架的共建。未来研究可深入探讨:①增强教材元注释的数字化呈现方式;②建立家校协同的内容评价体系;③开发基于AR技术的古典艺术体验模块。唯有实现编者、教师、家长的三维对话,才能使教材真正成为启迪智慧的文化方舟。