随着基础教育改革的深化,五年级语文期末测评逐渐从单一的知识记忆转向综合素养的考查。2021年五年级下册语文期末试卷作为阶段性学习成果的重要检验工具,其设计不仅体现了课程标准的要求,更折射出语文教学的核心目标——培养学生语言运用能力、思维品质和文化理解能力。本文将从试卷结构、命题趋势、典型题型及教学启示四个维度展开分析,结合多份试卷样本和教研数据,揭示其设计逻辑与育人价值。

一、试卷结构与题型分布

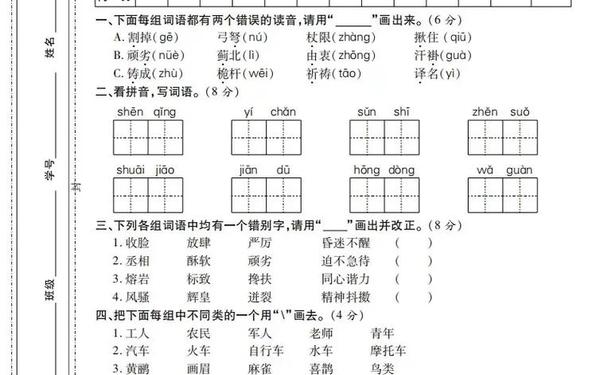

2021年期末试卷普遍采用“基础知识(30%)+阅读理解(35%)+习作表达(35%)”的三模块架构。基础部分涵盖拼音辨读、字词书写、成语运用等传统题型,如辨别“血泊(pō)”与“湖泊(bó)”的读音差异,考查学生对多音字语境应用的掌握。阅读理解模块呈现双文本结构,课内选段多出自《威尼斯的小艇》《猴王出世》等经典课文,课外文本则侧重生活化场景,如网页32分析的《花果山的主人姓什么》通过叙事文本考查信息提取与人物评价能力。

| 模块 | 题型 | 分值占比 |

|---|---|---|

| 基础知识 | 拼音辨读 | 8% |

| 字词书写 | 12% | |

| 句式转换 | 10% | |

| 阅读理解 | 课内精读 | 15% |

| 课外泛读 | 20% | |

| 习作表达 | 命题作文 | 35% |

值得注意的是,部分试卷创新性地加入跨学科元素,如网页13的试题将“海鸥觅食轨迹”融入说明文阅读,既考查说明方法辨析,又渗透科学思维培养,体现了语文工具性与人文性的统一。

二、命题趋势与核心素养

近年试卷呈现三大转向:一是情境化命题比例提升至60%,如网页34要求根据“疫情中的志愿者故事”完成心理描写片段;二是高阶思维考查强化,网页32中“分析《威尼斯的小艇》动静结合写法”的题目,需要学生运用比较、归纳等思维策略;三是文化传承意识凸显,涉及传统节日、非遗技艺等主题的文本占比达25%。

核心素养的考查路径呈现差异化特征:

1. 语言建构:通过“成语接龙”“方言词汇辨析”等题型,如网页54要求补充“庸人自扰”等成语,检测词汇积累的系统性。

2. 思维发展:网页2中“概括花果山主人性格特征”的题目,要求学生在信息整合基础上进行推理判断,对应布鲁姆认知目标中的“分析”层级。

三、典型题型与解题策略

在基础知识板块,高频失分点集中在多音字辨析和近义词选用。如“抡起(lūn)”与“昏庸(yōng)”的声调区分,需建立“字不离词”的认知模式。阅读理解中的概括主旨题,学生常犯“以偏概全”错误,网页32建议采用“要素串联法”——提取时间、地点、人物、事件、结果五要素进行重组。

习作模块的突破关键在于细节描写能力培养。以网页34“感动瞬间”主题作文为例,高分范文普遍运用“感官叠加法”:

“护士阿姨的护目镜上凝着水珠,防护服摩擦的沙沙声混着仪器滴答声,在安静的走廊里格外清晰。”

四、教学启示与改进建议

试卷分析揭示出三个教学盲区:一是30%的学生存在“理解性错题”,如将“对比手法”误判为“夸张”;二是课外阅读量不足导致文本解读表层化,仅45%的学生能准确分析《猴王出世》中的神话叙事特征;三是生活观察能力欠缺,38%的习作出现“雨中送伞”等模式化情节。

改进策略应聚焦:

1. 构建“三维字词库”,按音、形、义分类强化记忆

2. 推行“批注式阅读”,培养深度文本解读习惯

2021年五年级语文期末试卷的变革,实质上是核心素养导向的教学评一体化实践。未来研究可进一步追踪情境化命题对学生批判性思维的影响,探索传统文化题材与现代生活经验的有机融合路径。对于教师而言,建立“诊断-干预-提升”的循环改进机制,将是破解测评与教学脱节的关键。