《五柳先生传》是东晋陶渊明所作的一篇自传性散文,以下为白话文翻译:

原文:

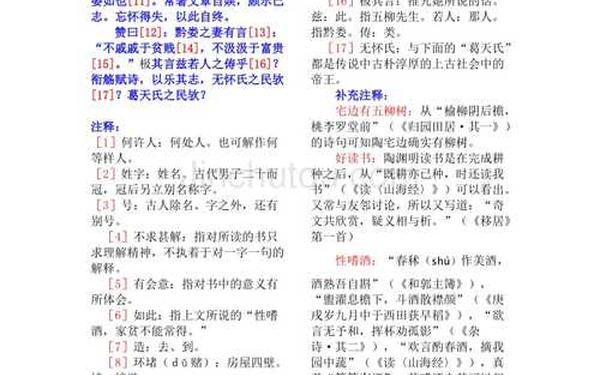

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

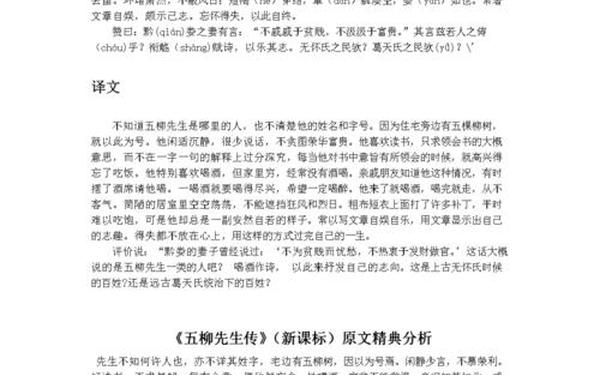

翻译:

这位先生不知是哪里人,也不清楚他的姓名。因住宅旁有五棵柳树,便自号“五柳先生”。他性情闲静,寡言少语,不贪慕荣华富贵。喜爱读书,只求领会要旨,不执着于字句解释;每当有所领悟,便高兴得忘了吃饭。他嗜好饮酒,但因家贫无法常得。亲戚朋友知其境况,有时备酒邀他共饮,他总是一饮而尽,必求酣醉;醉后便告辞而去,毫不拘泥。家中四壁空荡,难以遮蔽风雨和烈日;粗布短衣满是补丁,饮食匮乏,他却安然自若。常以写文章自娱,抒发志向,忘却得失,如此度过一生。

《五柳先生传》表达的思想内涵

陶渊明通过五柳先生这一形象,寄托了自己的人生理想与精神追求,主要包含以下核心思想:

1. 不慕荣利,淡泊名利的超然态度

五柳先生“闲静少言,不慕荣利”,对世俗的功名利禄毫无兴趣,体现了陶渊明对东晋门阀社会追逐权贵风气的批判。他以隐姓埋名的方式,对抗当时重视门第的价值观,展现了一种超脱世俗的精神自由。

2. 安贫乐道的精神境界

尽管生活困顿(“环堵萧然,箪瓢屡空”),五柳先生仍能“晏如也”,表现出对物质匮乏的淡然。这种态度源于陶渊明对颜回“箪食瓢饮”安贫乐道精神的继承,强调内心的充实胜过外在的贫富。

3. 追求精神自由的三大志趣

4. 对上古淳朴社会的向往

结尾引用黔娄之妻“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”的箴言,并自问是否为“无怀氏、葛天氏之民”,表达了对传说中上古社会淳朴民风的追慕,暗含对现实社会虚伪风气的批判。

5. 隐逸人格的矛盾性与真实性

文中五柳先生的形象看似矛盾(如“好读书”却“不求甚解”),实则反映了陶渊明内心的挣扎与选择:既无法完全脱离现实困境,又坚守精神的高洁。这种矛盾性反而凸显了其人格的真实与深刻。

《五柳先生传》不仅是陶渊明的自况之作,更是一篇精神宣言。通过塑造一个超然物外、安贫乐道的隐士形象,陶渊明表达了对自由人格的追求,对世俗价值观的否定,以及对理想化生活方式的向往。其思想内核至今仍具有启示意义,尤其在物质与精神平衡的现代社会中,展现了坚守本心的永恒价值。