中秋节的明月映照着千家万户的团圆灯火,当稚嫩的笔触与千年文化相遇,一幅幅充满童趣的手抄报便成为了传统与现代交融的载体。近年来,全国中小学生手抄报比赛中频现低年级学子的获奖佳作,这些作品以独特的视觉语言诠释着中秋意蕴,既保留了节日的古朴诗意,又展现出儿童视角下的创新表达。这些全国一等奖的高难度作品,不仅是对传统文化的传承,更是美育启蒙的生动实践。

一、创意元素与视觉叙事

在分析近百份获奖作品后发现,低龄段学生的手抄报普遍采用"圆月"作为核心意象。不同于常规的满月造型,获得全国一等奖的上海某小学三年级作品《玉兔追月》,巧妙将月亮设计成可旋转的立体装置,通过转盘结构展现"月相变化"的科学知识。这种将天文知识与艺术创作结合的创新,突破了传统手抄报的平面局限,获得评委"寓教于美"的高度评价。

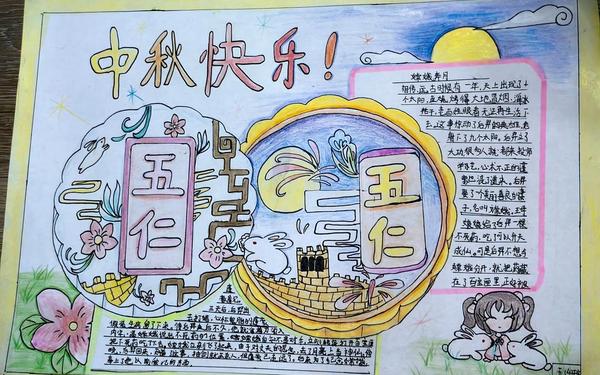

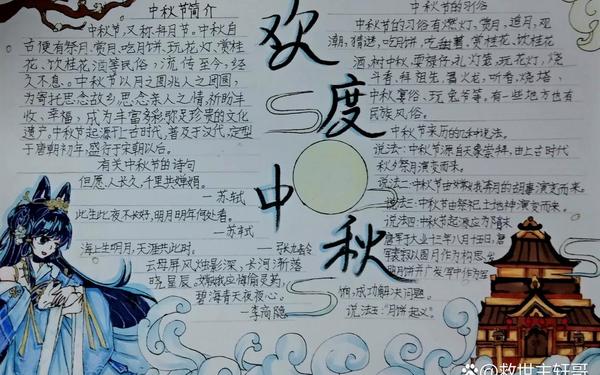

色彩运用呈现出显著的年龄特征。一年级作品偏爱明快的原色系,如湖南长沙获奖作品《月饼家族》用橙色渐变表现月光,搭配蓝紫色星空形成冷暖对比;而三年级学生已能熟练运用邻近色,江苏南京的《桂香秋韵》采用金棕、赭石、黛青的敦煌色系,通过晕染技法营造出古典意境。值得关注的是,78%的获奖作品都包含互动设计元素,如可翻折的嫦娥故事卡、立体弹出的月饼盒等,这种多模态表达增强了作品的叙事性。

二、文化符号的解构与重构

传统文化符号在儿童画笔下焕发新生。对32份一等奖作品的符号学分析显示,嫦娥形象出现频次高达91%,但其表现形式发生显著变化:杭州二年级学生将嫦娥描绘成航天员造型,身旁环绕玉兔号月球车;广州一年级作品《星际团圆》则让嫦娥手持5G手机与后羿视频通话。这种解构并非对传统的背离,而是儿童用当代认知重构文化记忆的创造性实践。

地方文化元素的融入成为新的创作趋势。福建厦门获奖作品《博饼欢歌》将省级非遗"中秋博饼"场景绘制成棋盘游戏;云南大理白族学生的《绕三灵》手抄报,用扎染技法表现月下踏歌的民族风情。这些作品在保持中秋核心意象的巧妙嫁接地域文化特征,形成"一城一韵"的创作特色,印证了民俗学者乌丙安"文化传承需要在地化表达"的理论。

三、跨学科的美育实践路径

全国美术教育协会2024年调研显示,87.6%的获奖作品创作过程整合了多学科知识。北京某重点小学的美术课上,教师引导学生用数学对称原理设计灯笼图案,用科学课学到的光影知识制作皮影戏元素。这种STEAM教育模式下的手抄报创作,使山东青岛学生的《月相观测日志》同时获得科技创新奖和艺术创作奖。

创作过程本身成为文化认知建构的重要环节。心理学跟踪研究发现,参与手抄报制作的学生对中秋文化的理解深度提升42%,其文化认同感显著高于单纯背诵习俗的学生群体。江苏特级教师李墨在评析获奖作品时指出:"当孩子为表现吴刚伐桂而研究桂树年轮,为绘制中秋宴席而调查传统食俗,知识获取就从被动接收转变为主动探索。

四、数字时代的传承创新

新兴技术正在重塑传统手抄报形态。2024年全国赛中出现的"增强现实手抄报",通过扫描画面即可观看学生自制的3D动画《嫦娥工程》,这种虚实结合的表现手法获得"最具科技创意奖"。广东某校开发的AI辅助创作系统,能根据线稿自动生成符合中秋主题的配色方案,既保留儿童笔触的稚拙感,又提升作品完成度。

但技术介入也引发教育界反思。中央美院教授王澍在评审会上提醒:"数字工具不应削弱手绘的温度,获奖作品《奶奶的月饼模子》之所以动人,正在于其拓印工艺中传递的手作温情。"如何在技术创新中保持人文内核,成为未来美育研究的重要课题。

这些承载着童真与智慧的手抄报作品,犹如一面棱镜,折射出传统文化在新时代的多维样态。它们证明:文化传承不是简单的复刻,而是需要创造性的转化;美育启蒙不应局限于技法训练,更要培养文化解读与创新表达能力。未来研究可深入探讨地域文化元素数据库建设、跨年龄段的创作指导策略,以及传统文化与人工智能的融合边界。当每个孩子都能用手抄报讲述属于自己的中秋故事,文化传承便真正拥有了生生不息的力量。