月光如水,跨越千年时空,依然流淌在童声诵读的诗句里。中秋的圆月不仅是一轮悬挂于天际的玉盘,更是中华文化传承的纽带。从“小时不识月,呼作白玉盘”的稚趣,到“露从今夜白,月是故乡明”的深情,一至三年级的小学古诗以浅显的语言承载着厚重的文化基因。这些诗句如同散落的明珠,串联起儿童对自然的认知、对亲情的体悟以及对传统的情感共鸣,成为文化启蒙的重要载体。

一、古诗中的节日意象启蒙

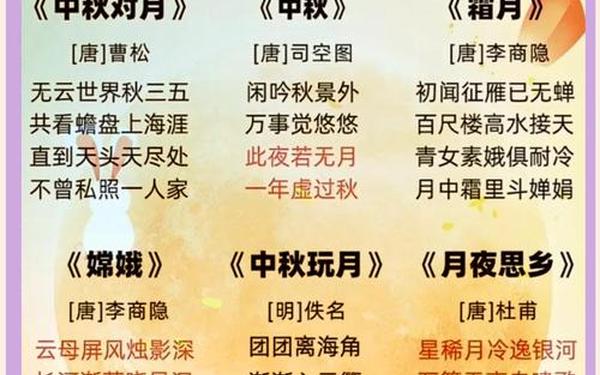

中秋古诗为低龄学童构建了立体的文化认知图景。在杜甫《月夜思乡》“星稀月冷逸银河”的描绘中,儿童首次感知月相的清冷之美;而苏轼“暮云收尽溢清寒”的意境,则通过云与月的动态关系传递自然规律。这些诗句将抽象的天文现象转化为可感知的文学意象,如李商隐《嫦娥》中“碧海青天夜夜心”的想象,为儿童打开神话与现实交织的认知窗口。

诗人善用具象事物构建情感载体,如白居易“曲江池畔杏园边”的场景描写,将月饼、桂花等节日符号融入诗句。米芾“万道虹光育蚌珍”以奇幻笔法解释月圆传说,既符合儿童好奇心,又暗含“月满如蚌珠”的科学隐喻。这种双重性使古诗成为连接传统文化与自然教育的桥梁,正如陆游“轻烟薄霭九霄寒”的观察,既是对气象的描摹,也是对节日氛围的渲染。

二、情感表达与价值观塑造

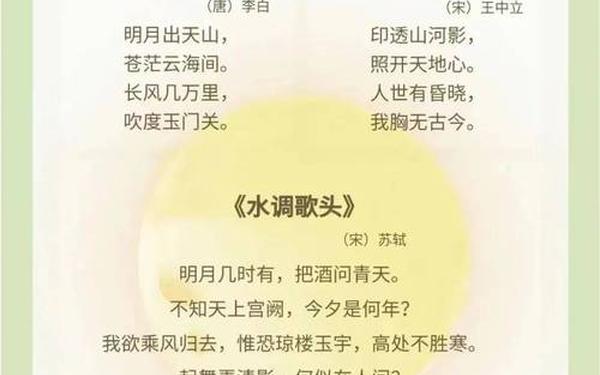

“举头望明月,低头思故乡”的千古绝唱,在儿童诵读中播撒家国情怀的种子。张九龄“海上生明月”的雄浑与王建“冷露无声湿桂花”的细腻,共同构建了多维的情感空间。对低年级学生而言,戎昱“万里此情同皎洁”的共情表述,比抽象说教更能引发情感共振,使“团圆”概念从家庭延展至家国。

诗句中蕴含的生命教育同样深刻。晏殊“玉蟾清冷桂花孤”的孤寂意象,与曹松“不曾私照一人家”的平等观形成对照,引导儿童理解悲欢离合的人生常态。苏轼“人有悲欢离合”的哲学思考,经童声诵读化为最初的生命启蒙,而辛弃疾“若得长圆如此夜”的慨叹,则播种下珍惜当下的生活智慧。

三、文化传承的教学实践

在课堂实践中,古诗教学呈现出创造性转化。如《十五夜望月》教学设计中,教师通过“1+X”模式,将神话传说与科学知识并置:既解读“中庭地白树栖鸦”的自然现象,又关联“嫦娥奔月”的传说,使文化传承与跨学科学习有机融合。这种教学法验证了古诗作为文化载体的现代价值,学生通过比较阅读,既能感受“天阶夜色凉如水”的诗意,又能理解月相变化的科学原理。

多媒体技术的介入为古诗注入了新活力。动画演绎《静夜思》的游子心境,VR技术重现“曲江池畔杏园边”的盛唐夜景,使抽象诗句转化为立体体验。某小学开发的“古诗寻月”AR游戏,让学生通过扫描月亮完成诗句填空,这种寓教于乐的方式使传统文化焕发新生机,验证了技术赋能下古诗教学的无限可能。

四、教学价值的当代阐释

语言学视角下,中秋古诗是绝佳的语言范本。李白的“白玉盘”、杜甫的“关山万里”,这些凝练表达训练着儿童的语言敏感性。研究表明,诵读“纤云溪上断,疏柳影中秋”等对仗工整的诗句,能有效提升低年级学生的语感能力,其韵律美较现代儿歌更具母语熏陶价值。

从文化心理学角度看,节令古诗构建了集体记忆的传承路径。当儿童吟诵“但愿人长久,千里共婵娟”时,不仅记忆了词句,更内化了“月圆人圆”的文化密码。这种文化基因的代际传递,在全球化语境下显得尤为重要,它使传统文化以诗意方式获得新生。

中秋古诗在小学教育中的独特价值,恰似月光穿透云层照亮大地:既传递着先人对自然的敬畏与思考,又培育着新时代文化传承的土壤。未来研究可深入探讨古诗诵读与儿童情感发展的量化关系,或开发融合地域特色的节令诗教课程。当“轻烟薄霭九霄寒”的吟诵声继续在课堂回荡,我们便知道,传统文化的血脉正在童声中获得永恒的生命力。