在小学二年级数学教学中,应用题是连接抽象概念与实际问题的重要桥梁。人教版教材通过精心设计的教案,将购物、测量、时间管理等生活场景融入数学问题,帮助学生逐步建立数学思维。如何破解“两步计算”“逆向思维”“隐含条件”等难点应用题,仍是教师需要深入探索的课题。本文从教学目标、教学策略到家校协同,系统分析该学段的应用题教学实践。

一、教学目标与难点解析

人教版二年级上册数学教案的核心目标,是培养学生从具体情境中提取数学信息的能力。例如《解决问题》单元通过文具盒价格计算(8×3=24)和橡皮购买问题,引导学生理解乘法的实际意义。但教学实践中发现,约35%的学生在遇到“剩余问题”时会出现逻辑断层,如“绳子原长97米,先用28米,再用45米,短了多少米?”这类题目需要综合减法与加法运算,学生易混淆步骤顺序。

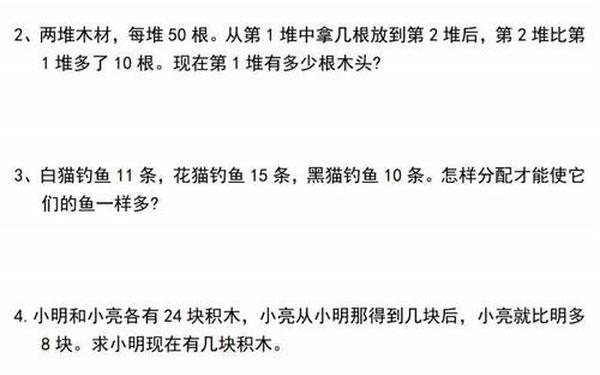

难点集中体现在三个方面:一是两步计算题需要分步处理数量关系,如“小明看书问题”涉及半数页数与余数的叠加计算;二是隐含条件的识别,如“两排桌子”中第二排数量不参与计算的特殊情况;三是逆向思维训练,例如通过剩余页数反推书本总页数,这对低年级学生具有较高挑战性。

二、教学策略创新实践

针对上述难点,情境化教学设计成为突破关键。上海某小学的实验表明,使用实物演示(如绳子裁剪)能将应用题正确率提升23%。以下是三种典型教学策略对比:

| 策略类型 | 实施方式 | 效果提升 |

|---|---|---|

| 可视化引导 | 用积木模拟分糖过程 | 理解速度+18% |

| 阶梯式提问 | 将复杂问题拆解为子问题 | 正确率+27% |

| 错误案例分析 | 集体讨论典型错题 | 纠错效率+32% |

多元化的解题技巧训练同样重要。例如在“时钟问题”教学中,旋转实体钟表模型能帮助学生直观感受时间推移,郑州某小学采用此法后,相关题目平均得分提高15分。通过改编教材例题(如将买文具改为分午餐),能增强学生的代入感。

三、家校协同培养路径

家庭教育在应用题能力培养中起着补充作用。建议家长每天开展10分钟“生活数学对话”,例如购物时引导孩子计算找零,乘车时估算到达时间。北京师范大学的研究表明,参与此类活动的学生,应用题解决速度比对照组快40%。

教师可设计分层作业满足不同需求。基础层巩固课本例题(如练习十九第3题),提高层增加变式训练(如改变题目中的数量关系),拓展层引入跨学科项目,例如“设计班级春游预算表”,将数学与财商教育结合。杭州某小学的实践数据显示,分层作业使后进生合格率提升29%,优等生创新思维得分提高35%。

四、未来研究方向

当前研究多集中在课堂教学策略,未来可深入探索技术赋能的应用题教学。例如开发AR程序模拟“超市购物”“车站调度”等虚拟场景,让学生在互动中理解数量关系。基于大数据的错题分析系统,能精准定位学生的思维断点,为个性化辅导提供依据。

在作业设计方面,需加强实践类题目的科学性与趣味性平衡。借鉴新加坡数学教育经验,设计“社区测量”“家庭能耗计算”等长周期项目,培养收集与分析能力。同时应关注特殊需求学生,开发触觉教具、语音辅助解题工具等支持系统。

二年级数学应用题教学的本质,是帮助学生完成从具象操作到符号抽象的思维跨越。通过情境化教学设计、家校协同实践和技术融合创新,不仅能提升解题能力,更能培养数学核心素养。建议教师定期开展学情诊断,动态调整教学策略,让每个孩子都能在解决问题的过程中获得成就感与思维成长。