在现代商业活动中,付款通知书(付款提醒函)作为交易双方权利义务的书面确认载体,承载着维系信用体系、保障资金流转的重要使命。它不仅是一份简单的财务凭证,更是法律风险防控和商业关系维护的关键工具。随着2020年《民法典》对合同履行规则的细化,以及国际商会《跟单信用证统一惯例》的广泛应用,付款通知书的法律效力和实务价值愈发凸显。本文将从多维度解析其核心要素,并结合典型案例与法律规范,探讨其在现代商业生态中的角色演变。

一、核心功能解析

作为经济活动的"信用纽带",付款通知书首要功能在于权利义务的明确化。根据百度百科定义,其本质是"通知清偿价款的法律凭证",通过记载合同编号、标的金额、支付时限等要素,将抽象的商业承诺转化为可追溯的书面记录。例如在网页1列举的工程质保金案例中,管理部门通过填制付款通知单,将1万元质保金的支付条件、时间节点等关键信息固化,有效避免了口头约定的模糊性风险。

其次是法律时效的保全作用。根据网页33的研究,规范化的付款通知书发送可产生诉讼时效中断效力。当采用EMS邮寄并备注文件性质时,依据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第10条,该行为即构成有效催告,将3年诉讼时效重新计算。这种时效管理功能在跨国贸易中尤为重要,如网页21提及的D/P远期交单模式下,付款通知书的及时送达直接影响银行交单期限。

二、法律效力边界

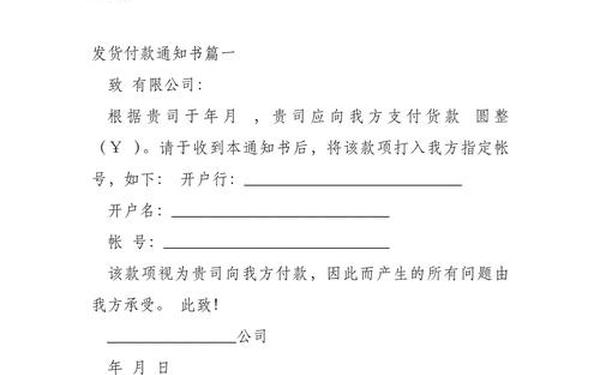

付款通知书的法律地位具有双重属性:既是《合同法》第60条"附随义务"的履行载体,也可能构成独立的要约文件。在标准格式中(如网页64模板所示),当包含"逾期滞纳金每日0.5%"等条款时,根据最高法《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条,该内容可被认定为违约金约定。但需注意,未经双方签章确认的单方声明,仅具有事实通知效力。

其效力认定还涉及送达方式的合规性。网页33强调,对法人主体的送达应遵循"法定代表人签收优先"原则,门卫或普通员工代收可能被认定为无效送达。对比网页76国际催收实务,欧美企业更倾向采用公证送达与电子邮件的双轨制,这种差异突显了不同法域对形式要件的不同要求。

三、结构要素剖析

规范化的付款通知书应包含以下核心模块:

| 模块 | 必备要素 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 基础信息 | 合同编号、发票号码、交易日期 | 《会计档案管理办法》第8条 |

| 支付指令 | 应付金额(大小写)、账户信息 | 《票据法》第7条 |

| 法律告知 | 滞纳金计算方式、争议解决条款 | 《民法典》第585条 |

| 签章确认 | 双方法定代表人签字/公章 | 《电子签名法》第13条 |

特别值得注意的是金额表述方式,网页30模板显示,中文大写金额后标注"元整"可避免篡改风险,这与《支付结算办法》第十三条的规定完全契合。而网页64中的分段式催收模板,则体现了"友好提醒-正式催告-法律告知"的渐进式结构设计。

四、优化策略探讨

在实务操作层面,可建立三阶段发送机制:

- 预到期提醒(T-7日):通过企业微信/邮件发送格式化提示,引用网页83的"Just wanted to follow up..."话术模板,保持沟通温度

- 正式催收函(T+15日):采用网页76建议的"逾期天数+违约金明细"格式,附加银行流水截图等佐证

- 律师函预警(T+45日):由执业律师签发附《律师执业证》编号的正式文书,参照网页33的合规送达要求

技术创新方面,可引入区块链存证系统。将付款通知书的哈希值同步上链,利用时间戳技术固化法律事实,这种模式已在深圳前海法院的电子证据规则中得到司法确认。

付款通知书作为商业信用的具象化表达,其演变轨迹折射出市场经济法治化进程。在数字化浪潮下,传统的纸质文书正在向智能合约转型,但核心的法律逻辑始终未变——通过严谨的形式要件构建可验证的履约凭证。建议企业在实务中建立"法律+技术"的双重保障机制,既遵循《民法典》的实质正义要求,又充分利用区块链、OCR识别等技术提升文件管理效能。未来研究可聚焦于跨境电子通知书的效力互认、智能合约的违约判定算法等前沿领域,推动商业文书制度的现代化革新。