随着信息技术的深度渗透,会计电算化已成为现代企业财务管理的核心工具。无论是初级资格考试还是实务操作考核,其题目设计均紧密围绕会计信息系统应用、内部控制优化及业务流程再造展开。据统计,2025年会计电算化考试中,系统初始化与总账模块操作占比超过60%,而实务操作题更注重跨模块协同与异常处理能力。本文将从实务题型解析、系统操作核心、常见误区分析及教学改革方向四个维度,探讨如何高效应对会计电算化考核,并为从业者提供系统性学习框架。

一、实务题型解析

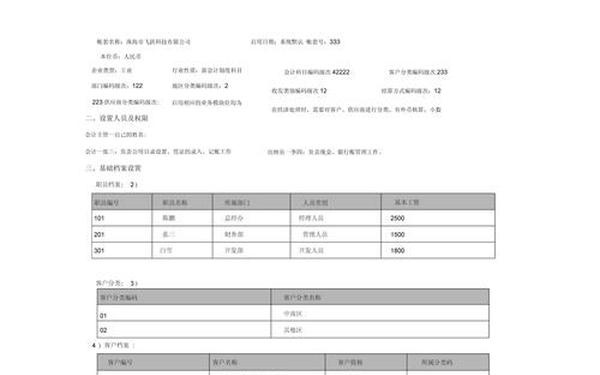

会计电算化实务题主要分为基础操作类与综合应用类两大类型。基础操作题侧重单一模块功能实现,例如账套建立、科目设置等。以广州达仁科技企业建账案例为例,考生需在限定时间内完成企业类型选择(工业)、科目编码级次配置(42222)、外币核算设置等操作,并确保启用时间与会计期间逻辑一致。此类题目看似简单,但编码规则错误率高达38%,尤其是客户分类编码级次223的层级划分常被误用为线性结构。

综合应用类题目则要求跨模块数据流转,如固定资产折旧与总账计提的联动处理。2025年模拟试题中,“实习职工”工资类别创建需同步设置部门归属与费用分摊规则,其中“应付工资”计提比例与转账凭证附件的逻辑校验成为关键得分点。值得注意的是,实务操作中约25%的失分源于未执行“审核→记账”流程完整性,例如采购业务凭证未经过王晶审核直接记账导致系统报错。

| 题型类别 | 典型考点 | 常见错误 |

|---|---|---|

| 基础操作题 | 账套参数设置、科目编码规则 | 外币汇率未固化、部门档案层级错位 |

| 综合应用题 | 跨模块凭证生成、银行对账 | 未执行审核签字、折旧公式逻辑错误 |

二、系统操作核心

系统初始化是会计电算化的基石,直接影响后续业务处理准确性。初始化阶段需特别注意:①科目辅助核算设置,如应收账款需绑定客户往来辅助项,否则无法生成账龄分析表;②凭证类型与现金流量项目的映射关系,错误配置将导致现金流量表取数失败。研究显示,合理运用QC(期初余额函数)与FS(发生额函数)可使报表编制效率提升40%。

业务流程再造在电算化系统中体现为自动化规则的制定。例如,定义“摊销报刊费”转账模板时,需将待摊费用科目与管理费用科目进行期间匹配,并设置公式“642/12”实现按月均摊。此过程中,部门参数(如总经理办公室)的遗漏将导致费用归集错误。ERP环境下事件驱动型系统的普及,要求会计人员能够协同业务部门定义规则,例如暂估入库的跨期冲销逻辑。

三、常见误区分析

教学实践中发现,理论认知偏差是主要失分根源。45%的考生误认为“会计软件不包括报表模块”,实际上用友UFO报表、金蝶K/3报表均支持自定义公式与多账套取数。另有32%的考生混淆“结账条件”,忽视机内总账与明细账校验、凭证审核状态检查等硬性要求,导致系统阻断操作。

操作规范性不足亦引发连锁问题。例如,银行对账时未按结算方式(101为现金支票)筛选数据,使得余额调节表不平;固定资产卡片录入时,累计折旧科目误选为管理费用而非制造费用,影响成本核算准确性。案例研究表明,建立“逆向验证”机制(如凭证保存前自动执行借贷平衡检查)可减少68%的操作失误。

四、教学改革方向

当前会计电算化教学存在三大痛点:①案例库陈旧,20%的高校仍使用2007年ERP版本的教学数据;②岗位模拟缺失,学生单人完成全流程操作,缺乏部门协同训练;③考核重操作轻设计,仅关注步骤正确性而非业务规则合理性。改进路径包括:构建初级(总账+报表)、中级(供应链+固定资产)、高级(集团合并报表)三级案例体系;引入沙盘模拟,让学生分别担任会计主管、出纳、成本会计等角色,体验真实业务流程冲突。

未来研究可聚焦智能技术融合,例如基于RPA的自动化凭证生成、利用机器学习优化异常交易识别模型。跨学科课程开发(如“会计+信息技术”双学位)将培养更多既懂会计准则又精通系统开发的复合型人才。

会计电算化实务考核不仅是技能测试,更是业财融合能力的试金石。通过解析题型特征、强化系统操作逻辑、规避常见误区,并结合分层案例教学与智能技术应用,从业者可显著提升电算化胜任力。建议教育机构加强校企合作,将真实企业数据脱敏后纳入教学案例;软件厂商则需优化系统提示机制,例如在科目设置冲突时提供修正建议,从而降低实操门槛。唯有理论深度与实践精度并重,方能培育出适应数字经济时代的会计人才。