银河如练,星桥暗度,古人在仰望星空时编织出牛郎织女的传说,将浩瀚宇宙化为爱情的容器。自《诗经》"跂彼织女"的朦胧意象起,七夕诗词便在中国文学长河中流淌千年,李商隐的"争将世上无期别,换得年年一度来"道尽死别之痛,杜牧的"天阶夜色凉如水"勾勒出深宫孤影,这些诗句以星月为笺,将人世间的离合悲欢镌刻成永恒的艺术符号。在历代诗人的笔下,七夕不仅是天文现象,更成为承载情感密码的文化基因,构建起跨越时空的抒情范式。

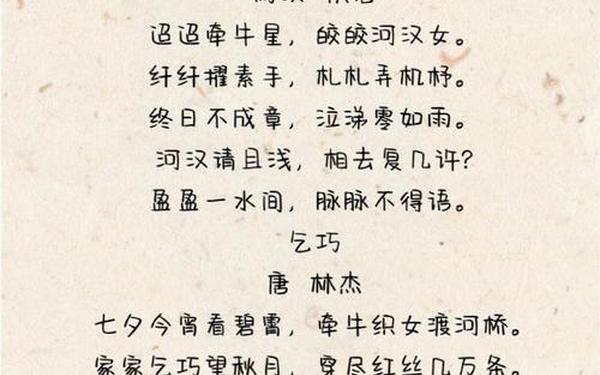

从汉代《古诗十九首》"盈盈一水间,脉脉不得语"的含蓄隽永,到宋代秦观"两情若是久长时"的哲理升华,七夕诗词始终保持着对爱情本质的深度追问。李商隐在鸾扇凤幄的宫廷意象中暗藏悼亡之痛,罗隐通过"香帐簇成排窈窕"的人间烟火反衬天上悲情,这种虚实相生的创作手法,使得七夕诗词既具有星象崇拜的神秘感,又充满世俗生活的温度。苏轼更突破爱情主题的窠臼,在《鹊桥仙·七夕》中以"相逢一醉是前缘"书写男性友情,拓展了七夕文学的情感维度。

二、意象系统的多重建构

在七夕诗词的意象体系中,"鹊桥"是最具代表性的时空符号。庾肩吾"倩语雕陵鹊"的拟人化表达,李清照"甚霎儿晴"的天象隐喻,都通过鹊桥意象完成现实与神话的转场。这个由千万喜鹊肉身搭建的桥梁,既是物理空间的连接,更是心理时间的凝固,将瞬间相逢的喜悦拉伸成永恒的精神慰藉。范成大在"新欢不抵旧愁多"中揭示的悖论,恰是这种时空张力催生的美学效果。

星月意象的运用则构建起立体的抒情空间。杜牧以"银烛秋光冷画屏"营造视觉冷感,张九龄用"海上生明月"打通天地界限,王维借"红豆生南国"完成物象的情感投射。这些意象如蒙太奇般叠加,形成"天—地—人"的三重叙事结构。当孟浩然在《他乡七夕》中叠加"羁旅""穿针""新月"三重意象,个体的孤独体验便升华为普世性的文化乡愁。

三、文化基因的现代转化

当代社会对七夕诗词的接受呈现出鲜明的解构与重构特征。传统"乞巧"仪式在朱名世《牛郎织女传》中已具娱乐化倾向,而今更演变为商业IP开发的文化资源。动漫作品将"银河舞会"等新元素注入古老传说,短视频平台让"卧看牵牛织女星"转化为AR互动体验,这种转化并非文化断层,而是李泽厚所言"积淀说"的生动印证——集体无意识通过现代媒介获得新载体。

在学术研究领域,宇文所安关于"追忆"的理论为解读七夕诗词提供了新视角。他指出的"具体事物连结时空"现象,在秦观"金风玉露"的意象并置中得到完美印证。当前研究更注重跨学科对话,如运用认知诗学分析"星桥"意象的心理图式,或通过数字人文技术统计七夕诗词的情感词频分布,这些方法推动着传统文学研究的范式转型。

四、情感共鸣的永恒价值

七夕诗词最根本的魅力,在于对人性深处的永恒叩问。当李清照在梧桐夜雨中"想离情、别恨难穷",当白居易在长生殿虚构"比翼连理"的誓言,他们触及的是人类共通的生存困境。这种困境在现代社会并未消解,反而因时空压缩更加凸显——都市男女的"七夕焦虑症",恰是"佳期如梦"的当代变奏。

诗词中的抗争精神则为现代人提供精神出路。从《淮南子》"乌鹊填河"的原始抗争,到黄娥"丁宁休曝旧罗衣"的日常坚守,中国文人始终在绝望中寻找希望。这种"知其不可而为之"的文化品格,在当代演化为对真爱信仰的坚守。正如民俗学家薛洁指出的,节日仪式实为"文化DNA"的展演场域,七夕诗词通过年复一年的诵读,持续激活民族的情感记忆。

穿越千年的星辉,七夕诗词犹如文化长河中的航标,既标记着古人对爱情的哲学思考,也指引着现代人的精神归途。从李商隐的悼亡之痛到动漫IP的创意转化,从星象崇拜到元宇宙体验,这个古老的文化符号始终保持着强大的再生能力。未来研究可深入挖掘七夕诗词中的女性书写传统,或结合神经美学探究经典意象的认知机制。当我们在数字时代重读"纤云弄巧",不仅要守护文化基因的原生魅力,更需以创造性转化赋予其新的生命维度,让古典诗词真正成为联通古今的情感桥梁。