好词好句

1. “功名富贵无凭据,费尽心情,总把流光误。”

——揭示科举制度下士人虚掷光阴的荒诞性,讽刺对功名的盲目追求。

2. “有人辞官归故里,有人星夜赶科场。”

——对比不同人生选择,暗喻士人命运的讽刺性反差。

3. “三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷!”

——感慨世事无常,隐含对科举制度下贫寒士人命运的思考。

4. “书中自有黄金屋,书中自有千钟粟,书中自有颜如玉。”

——八股文信徒的功利化心态,揭露科举对人性的异化。

主题感悟

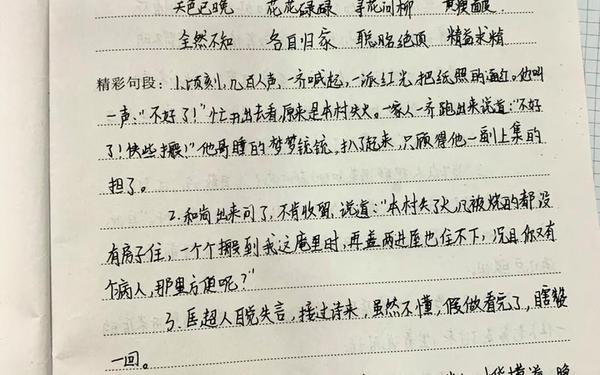

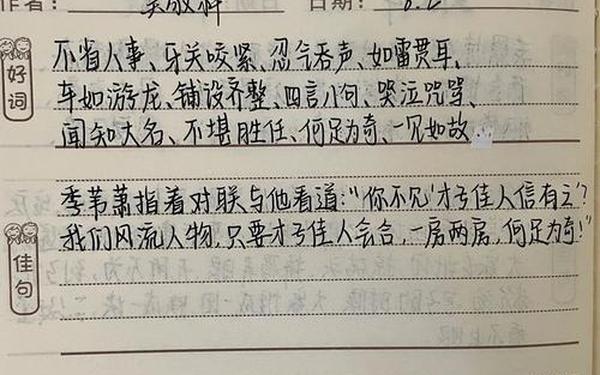

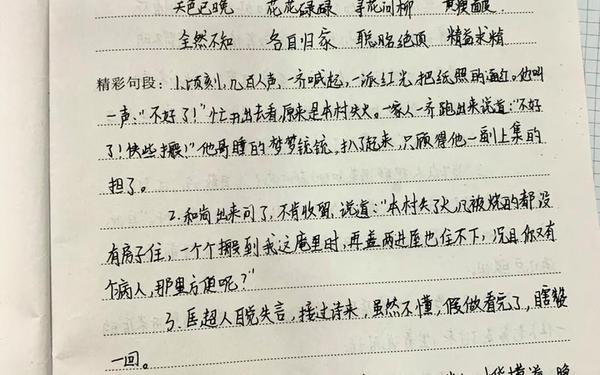

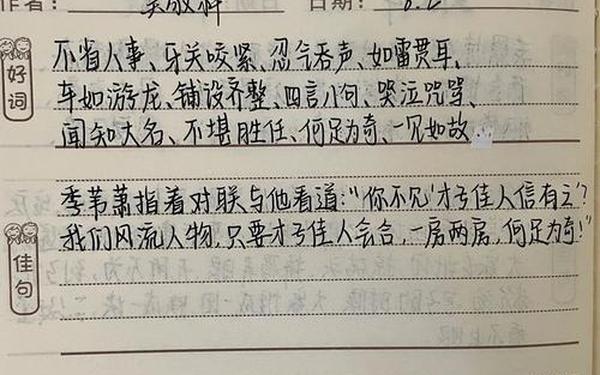

对科举的批判:小说通过周进、范进等人物,展现科举制度如何扭曲人性。周进因屡试不第而撞号板痛哭,范进中举后喜极发疯,揭示了功名对人的精神摧残。

对理想人格的追求:王冕淡泊名利,以画荷自守;杜少卿蔑视礼法,资助贫士,体现了作者对“文行出处”的推崇。

社会风气的讽刺:严监生临死前因两根灯草不肯咽气,暴露了吝啬者的荒诞;匡超人从淳朴孝子堕落为虚伪势利之徒,反映了社会对良知的腐蚀。

二、人物故事与形象分析

1. 范进:科举制度的牺牲品

故事:54岁中举后发疯,被岳父胡屠户一巴掌打醒,从此跻身士绅阶层,却逐渐趋炎附势。

性格:懦弱迂腐,中举前卑躬屈膝,中举后虚伪势利,体现科举对人性的异化。

2. 周进:老童生的悲喜剧

故事:60岁仍是童生,受尽嘲讽后得商人资助捐监生,最终高中进士,成为学道。

讽刺性:通过其命运逆转,揭露科举制度的不公与士人的依附性。

3. 王冕:理想人格的化身

故事:出身贫寒,自学画荷成名,拒绝朱元璋征召,隐居会稽山,以“名士”自守。

象征意义:代表作者对“不慕荣利、文行高洁”的士人精神的向往。

4. 严监生:吝啬鬼的极致

经典情节:临死前因灯盏燃两茎灯草不肯咽气,待挑灭一茎方闭目。

形象意义:通过细节夸张,讽刺守财奴的病态心理,揭露金钱对人性的吞噬。

5. 杜少卿:反叛者的矛盾

故事:散尽家财资助他人,携妻游山饮酒,反对纳妾,批判八股。

复杂性:既有慷慨豪侠的一面,又因挥霍无度陷入困顿,体现理想与现实的冲突。

6. 匡超人:堕落的知识分子

转变:从孝顺勤快的农村青年,变为冒名顶替、卖友求荣的伪君子。

社会隐喻:揭露科举制度与市侩风气如何将淳朴者推向道德深渊。

7. 沈琼枝:独立女性的抗争

故事:拒绝做盐商妾室,逃至南京卖文为生,以才华自证尊严。

突破性:挑战封建,塑造了与传统女性迥异的“新女性”形象。

三、经典语录与深层思考

“三间东倒西歪屋,一个南腔北调人。”(王冕)——以自嘲写清高,暗含对世俗的疏离。

“浊酒三杯沉醉去,水流花谢知何处?”——感慨人生虚无,呼应全书对功名富贵的解构。

四、总结与启示

《儒林外史》通过辛辣讽刺与理想寄托,揭示了封建社会的腐朽内核。其人物群像不仅是历史的缩影,更映射出永恒的人性困境:在功利与道德的拉扯中,如何守住精神的底线?书中对科举的批判、对独立人格的追求,至今仍具警示意义。