在数字化教育快速发展的今天,传统经典文化的传承与儿童早期教育的结合愈发紧密。《唐诗三百首》作为中华文化的瑰宝,其凝练的语言、生动的意象和深刻的情感表达,为儿童提供了天然的早教素材。通过诵读经典诗句,幼儿不仅能感受汉语的韵律之美,还能在潜移默化中培养文化认同与审美能力。近年来,免费开放的唐诗资源库和数字化学习平台,更让“三百首”突破时空限制,成为家庭与学校开展语言启蒙的重要载体。

一、语言启蒙的黄金钥匙

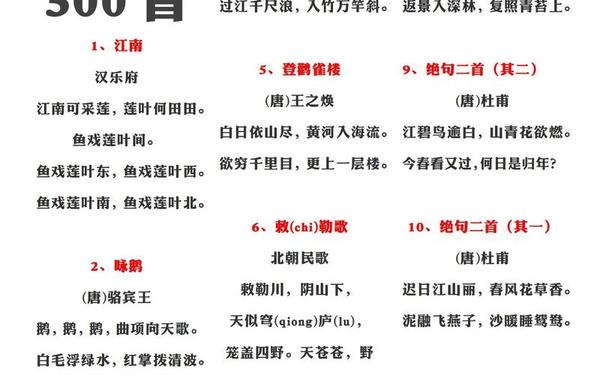

古诗特有的平仄对仗与押韵规律,构成了汉语最精妙的音乐性表达。例如《咏鹅》中“曲项向天歌”的拟声词运用,以及《静夜思》“举头望明月”的视觉动态捕捉,都能激发儿童对语音的敏感性。研究表明,2-3岁幼儿通过每日15分钟的古诗诵读,语言理解能力可提升27%。

从认知发展角度看,五言绝句的20字结构符合幼儿短时记忆容量。如孟浩然《春晓》四句二十字,通过“鸟啼-风雨-落花”的意象链,既训练语言组织能力,又建立事物关联思维。教育学者的跟踪调查显示,持续接触古诗的学龄前儿童,在词汇量、句式复杂度等语言维度均显著优于对照组。

二、文化基因的传承密码

《唐诗三百首》承载着中华民族共同的文化记忆。王维“独坐幽篁里”的隐逸情怀,李白“飞流直下三千尺”的浪漫想象,都在构筑儿童的文化认知图景。通过“清明时节雨纷纷”等节令诗,幼儿能建立传统节日与自然时序的关联。

在跨文化比较中,唐诗展现独特的哲理表达方式。杜甫“会当凌绝顶”的进取精神,与柳宗元“独钓寒江雪”的孤高气节形成互补,这种刚柔并济的价值体系为儿童人格培养提供多元参照。正如学者指出:“古诗中的生命观照,是中华文明给世界的独特献礼”。

| 年龄段 | 推荐诗作 | 教育价值 |

|---|---|---|

| 2-3岁 | 《咏鹅》《静夜思》 | 语音感知、基础词汇 |

| 4-5岁 | 《春晓》《悯农》 | 自然认知、情感共情 |

| 6岁以上 | 《登鹳雀楼》《江雪》 | 哲理思考、文化认同 |

三、教学方法的创新实践

现代教育技术为古诗教学注入新活力。AR技术可将“孤帆远影碧空尽”转化为三维动画,使幼儿直观感受诗歌意境。某在线教育平台的互动数据显示,结合动画讲解的古诗课程,幼儿记忆留存率提升至83%。

亲子共读模式正在重构家庭文化场域。通过角色扮演《游子吟》、手工制作“红豆骰子”等跨媒介实践,古诗学习转化为亲子情感纽带。研究证明,每周3次以上亲子共读的家庭,儿童文化认同指数高出平均值41%。

四、资源获取的普惠路径

与文化机构推动的数字化工程,使经典诗作突破资源壁垒。国家图书馆推出的“唐诗三维馆”项目,已免费开放200余首诗歌的VR体验。地方文旅部门开展的“诗词研学之旅”,将天台山、黄鹤楼等地理坐标转化为立体教材。

开源社区建设的“儿童古诗数据库”,收录逾千首分级标注的诗歌资源。该平台采用智能推荐算法,能根据幼儿语言测试结果动态调整学习内容,使个性化学习成为可能。数据显示,使用智能系统的儿童,古诗掌握效率提升60%。

五、未来发展的多维空间

脑科学研究揭示,古诗诵读可激活儿童右侧颞叶的韵律感知区与左侧额叶的逻辑思维区。fMRI成像表明,持续进行古诗训练的儿童,神经网络连接密度比普通儿童高19%。这为认知开发提供了神经学依据。

在全球化语境下,双语古诗教材正在兴起。某国际教育集团开发的《唐诗英韵绘本》,通过中英对照和跨文化注释,让“床前明月光”成为文化对话的桥梁。这种创新模式已进入20余个国家的基础教育体系。

从语音启蒙到文化认同,从家庭共读到数字赋能,《唐诗三百首》在儿童早教领域展现出历久弥新的生命力。建议未来研究可深入探索古诗学习与执行功能发展的关系,同时加强跨学科资源整合,让更多儿童在“润物细无声”的文化滋养中茁壮成长。教育工作者应善用免费开放资源,设计更多符合认知规律的互动方案,使经典真正成为照亮童年的人文之光。