每当岁末的寒风拂过屋檐下的红灯笼,千家万户便沉浸在一种跨越千年的文化仪式中。从甲骨文中记载的岁首祭祀到现代都市里的电子红包,中国传统节日如同一条蜿蜒的文化长河,承载着农耕文明的集体记忆与个体生命的鲜活体验。春节作为这条长河中最璀璨的浪花,既浓缩着"爆竹声中一岁除"的民俗符号,也沉淀着"团圆夜话到天明"的情感密码。当三年级学生用稚嫩的笔触写下《难忘的春节》时,那些跃然纸间的场景不仅是个人记忆的碎片,更是民族文化基因的生动呈现。

文化根脉的千年传承

在商周甲骨文的卜辞中,"岁"字最初形似收割作物的农具,透露出春节与农耕时序的深刻关联。汉代《四民月令》记载的"正月之旦,是谓正日",确立了岁首庆典的官方地位,而宋代《东京梦华录》中"夜禁暂开,火树银花"的描绘,则印证了春节从宫廷礼仪向市民狂欢的演变轨迹。这种传承并非简单的习俗沿袭,如民俗学家简涛在《立春风俗考》中揭示的,春节仪式通过"结构性重复"实现文化记忆的再生产,使分散的个体在共同的时间节点上形成情感共同体。

在山西襄汾县2025年的春节规划中,社火展演与冰嬉活动的结合,恰是古代"驱傩"仪式与现代冰雪文化的创造性转化。当少年举着电子灯笼参与"金蛇迎春"嘉年华时,他们手中的科技产品与祖辈的纸质灯笼形成了跨越时空的对话。这种文化基因的活性变异,正如历史学家宋兆麟指出的:"节日的生命力在于既保持仪式内核,又能吸纳时代新质"。

情感共鸣的多维空间

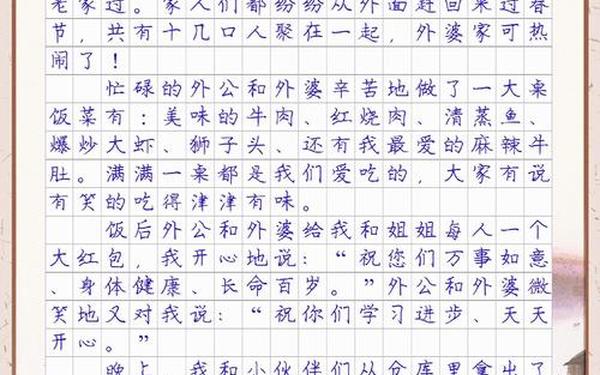

除夕夜的餐桌是观察春节情感结构的绝佳场域。在江苏农民的年夜饭中,鱼头必须朝向最长者,这个细节承载着"尊老"的密码;而北方家庭坚持手工擀制饺子皮,则延续着"亲手制作"的情感表达方式。社会学家王笛的研究显示,85%的城市移民会将家乡年俗元素带入新居,形成"混合型"春节仪式,这种文化调适既缓解乡愁,又创造新的情感联结。

2025年文旅部推出的"非遗贺新春"活动中,自贡灯会采用裸眼3D技术重现《山海经》神兽,让年轻游客在震撼的视觉体验中理解"天灯祈福"的文化内涵。这种创新并非对传统的背离,正如人类学家马林诺夫斯基所言:"仪式通过象征性实践满足现代人的精神需求"。当全家老小在AR技术营造的虚拟庙会中猜灯谜时,数字空间同样能孕育真实的亲情互动。

记忆书写的代际传递

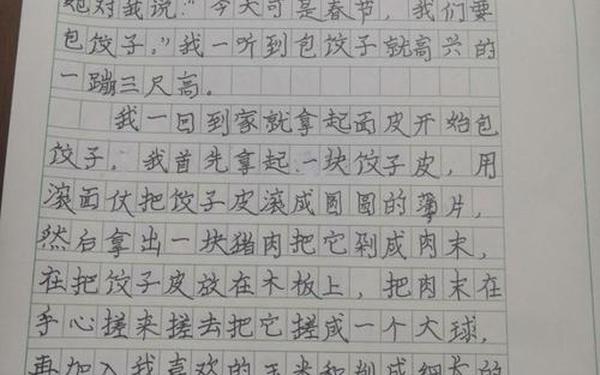

小学生作文中反复出现的"奶奶的饺子""爷爷的压岁钱",恰是家庭记忆存储的典型符号。教育学家发现,参与包饺子等春节实践的孩子,其节日作文的细节丰富度比旁观者高出40%。这种身体记忆的刻写过程,验证了法国学者哈布瓦赫"集体记忆通过具体实践传承"的理论。当孩子将剪错的窗花贴在作文本上,物质载体便成为记忆传递的介质。

在2025年"世界非遗版"春节活动中,文旅部门特别设置"家庭记忆档案"计划,鼓励民众上传春节老照片并配写文字说明。人类学家项飙指出,这种数字化存档使私人记忆转化为公共文化资源,为未来研究者保存了鲜活的一手资料。北京某小学开展的"祖孙对话春节"项目更显示,92%的学生通过访谈理解了"守岁"背后的生命哲学。

站在传统与现代的交汇点回望,春节早已超越简单的民俗复现,成为民族文化认同的建构场域。从三星堆祭祀坑中的青铜礼器到元宇宙中的数字庙会,形式嬗变背后始终跃动着对"团圆""新生"的永恒追求。未来的节日研究或许需要更多跨学科视角,比如运用数字人文技术分析百年春节文献,或从神经科学层面探究节日仪式的情感激活机制。当我们教导孩子书写春节作文时,不仅是在训练文字表达能力,更是在他们心田播撒文化自觉的种子——这些种子终将在岁月滋养中,长成支撑文明赓续的精神栋梁。