中国传统节日起源于上古先民对自然规律的观察与敬畏,其核心根植于"天人合一"的哲学理念。考古发现显示,早在新石器时代,先民已通过观测"斗柄回寅"等星象确定岁时更迭,这种以天象定农时的智慧形成了最早的节气体系。春节作为岁首的确定,正是基于"斗柄回寅"标志的春回大地,体现了先民对自然周期的精准把握。

对自然的崇拜衍生出丰富的祭祀文化。清明节的"寒食"习俗源于周代制度,古人认为春季需熄灭旧火、钻取新火以祛除瘴气;端午的龙舟竞渡则源自吴越地区对龙图腾的祭祀。这种将自然现象人格化的思维方式,使传统节日始终保持着与天地对话的精神内核。正如民俗学家萧放所言:"节日是人与自然、人与祖先建立精神联结的时空坐标"。

二、历史长河中的传说积淀

传说故事为节日注入了鲜活的人文温度。除夕的"年兽"传说通过怪兽畏红惧响的意象,将驱邪纳福的心理需求具象化,门神年画、爆竹声声都成为集体记忆的载体。元宵节"东方朔助宫女团圆"的传奇,既反映汉代宫廷与民间的情感共鸣,也暗含对人性温暖的礼赞。

屈原投江的悲壮故事将端午节升华为民族气节的象征。南朝《续齐谐记》记载的"投粽护尸"传说,使简单的饮食习俗承载起忠义精神。这些传说在历史长河中不断重构,如闻一多考证端午源于龙图腾祭祀,但百姓仍更愿将其与屈原精神相连,显示出文化记忆的选择性传承。

三、立体多元的习俗体系

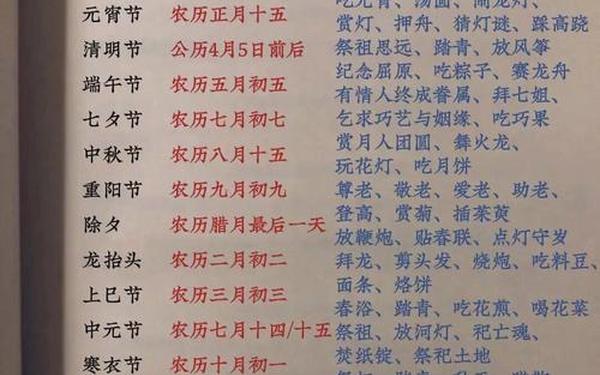

节俗活动形成严密的符号系统。春节从腊月廿三祭灶到正月十五元宵,包含扫尘、守岁、拜年等28项仪式,构成完整的辞旧迎新程序。清明踏青与扫墓并重,既是对生命轮回的哲学思考,也暗合中医"春日疏肝"的养生智慧。

饮食文化成为节日的味觉记忆。腊八粥融合五谷杂粮,暗含阴阳调和之道;中秋月饼的"团圆"造型,将几何图形转化为情感符号。这些物质载体如同文化基因,如人类学家列维·斯特劳斯所言:"食物是最好的文化密码"。

四、现代社会的传承挑战

传统节俗正面临文化语境的剧烈变迁。春节守岁被春晚替代,压岁钱演变为微信红包,仪式感让位于便利性。调查显示,80后群体中能完整讲述三个节日传说的不足四成,集体记忆出现断层。但创新中也蕴含生机:西安大唐不夜城的沉浸式灯会,通过科技手段让年轻群体体验"东风夜放花千树"的古典意境。

社区共建提供新的传承路径。广州金利镇将龙舟赛发展为国际赛事,既保持"桡手齐心"的传统文化,又注入竞技体育精神。这种"创造性转化"印证了费孝通"文化自觉"理论,传统节日正在重构与现代生活的连接方式。

五、文明基因的当代价值

传统节日承载着民族的精神图谱。重阳登高从"避灾"发展为敬老仪式,体现对生命关怀的升华;七夕乞巧演变为"中国情人节",显示传统文化强大的调适能力。这些转变印证了马林诺夫斯基"文化功能论"——习俗始终在为现实需求服务。

在全球文明对话中,春节已成为世界文化景观。联合国自2010年起举办"欢乐春节"活动,迪拜哈利法塔为中国年亮灯,印证了余秋雨"文化磁场"理论。这种跨文化传播不仅输出符号,更传递着"和而不同"的东方智慧。

总结而言,中国传统节日如同文明基因的双螺旋结构:一链是"天时"对应的自然节律,一链是"人和"凝聚的文化记忆。在现代化进程中,需要像考古学家般修复传统符号,如社会学家般重构仪式空间,更要像诗人般守护文化灵性。未来的研究可深入探讨数智技术对节日体验的重塑,以及全球化背景下本土节庆的在地化策略,让古老的时间智慧继续照耀现代人的精神家园。