在全球经济低增长与贸易碎片化的背景下,中国经济正经历从“规模扩张”到“价值创造”的深刻转型。2025年,中国GDP增速目标设定为5%左右,这一目标并非单纯追求速度,而是建立在“内需筑基、科创塑魂”的新增长模型之上。数据显示,2024年消费对GDP增长的贡献率已从2023年的4.3个百分点下降至2.2个百分点,但政策端通过“全方位扩大内需”战略,以场景创新、收入分配改革和社会保障强化三大方向精准发力,推动消费市场向服务消费、银发经济等高端领域升级。

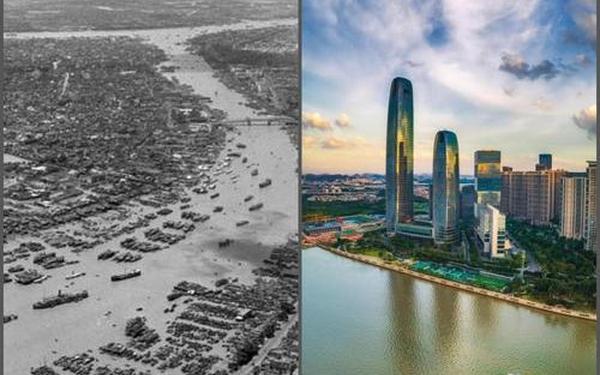

结构性变化成为经济增长的核心驱动力。以长三角、珠三角为代表的区域已建成20个国家级工业设计研究院,推动制造业“三品战略”落地;新基建领域,成渝低空经济走廊和算力枢纽节点吸引社会资本超2800亿元,形成“+市场”协同投资机制。这些举措不仅提升了投资效益,更将产业链价值从“制造端”向“创新端”延伸,使中国在全球产业链重构中占据主动权。

二、科技创新的范式革命

新质生产力的崛起正在重构中国经济的底层逻辑。人工智能、量子科技、合成生物等颠覆性技术已进入产业化爆发期:北京协和医院的AI辅助诊断系统覆盖97%的常见病,误诊率降至0.3%;合肥量子实验室实现512公里光纤通信突破,深圳光明科学城建成全球最大合成生物基础设施。这类技术突破不仅带来效率跃升,更催生“数据资本”等新生产要素,使科技创新与产业需求实现深度耦合。

数字经济的生态重构同样深刻。海尔卡奥斯平台赋能3.8万家企业完成数字化改造,生产效率平均提升35%;美团“即时零售”日均配送单量突破6000万,拼多多“农地云拼”带动1600万农户增收45%。这种“平台经济价值重估”现象,标志着中国正从“流量红利”转向“技术红利”,形成“实体+数字”双轮驱动的产业新范式。

三、对外开放的维度突破

面对地缘政治波动与贸易战风险,中国以制度型开放构建新发展格局。海南自贸港“零关税清单”扩展后,离岛免税年销售额突破1200亿元;上海临港试点数据跨境流动“白名单”,吸引微软、特斯拉建立区域数据中心。这些举措不仅降低交易成本,更推动规则、标准等“软联通”,使中国成为全球要素配置的枢纽节点。

“一带一路”合作则开启空间重构新维度。中欧班列年开行量突破2万列,北斗系统在137个国家提供服务,陆海新通道覆盖113国。这种“硬联通”与“软实力”的结合,使中国在全球价值链中的角色从“参与者”转向“引领者”。即便面对美国潜在60%关税冲击,中国通过东盟再出口、数据资产跨境等模式创新,构建起“非对称竞争优势”。

四、民生福祉的系统性升级

收入分配改革成为共同富裕的关键抓手。浙江“共富工坊”带动26万农户年均增收1.2万元,个税改革与财产性收入渠道拓宽使居民人均可支配收入增速目标达5.5%。消费领域,“以旧换新”政策带动汽车、家电销售额超1.3万亿元,财政部810亿元补贴资金推动绿色家电普及,形成“惠民升级”与“产业升级”的双向促进。

养老服务与绿色生活模式创新同样亮点纷呈。北京“喘息服务”提供28天免费失能照护,上海“时间银行”存储志愿服务超200万小时;农村户用光伏年发电量达三峡电站1.5倍,钠离子电池量产成本降至0.4元/Wh,推动电动汽车售价下探至8万元区间。这些变化不仅提升生活质量,更将民生需求转化为经济增长的内生动力。

五、绿色发展的战略重构

碳中和转型正重塑产业生态。上海10万吨级绿色甲醇项目实现“零的突破”,宁德时代钠离子电池技术推动储能成本下降60%;“千家万户沐光行动”使农村光伏装机量激增,年减碳量相当于再造1.5个塞罕坝林场。这些实践表明,绿色技术已从“政策驱动”转向“市场驱动”,形成“环境效益+经济效益”的双重闭环。

循环经济模式破解塑料污染难题。中国包装联合会数据显示,4500万吨塑料包装中43%用于食品领域,通过“减量化+资源化”改革,冷链物流骨干网建设年减少农产品损耗1200万吨。这种“生态设计+产业链协同”的治理路径,为全球塑料污染治理提供了中国方案。

总结与展望

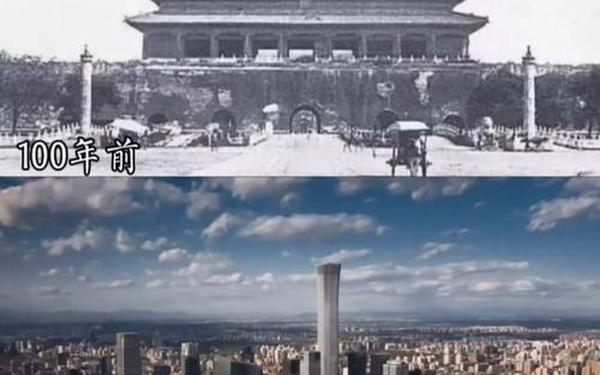

中国的变革既是应对全球变局的主动选择,也是文明演进的内在逻辑。从经济结构重塑到科技创新突破,从开放维度升级到民生系统改善,每个领域的变化都体现着“传统与现代激荡”的辩证智慧。当前,人工智能对劳动生产率的影响尚存不确定性,贸易战风险仍需动态应对,这要求未来研究更聚焦于“技术—制度—文化”协同演化机制。建议加强跨学科合作,建立“变革韧性评估体系”,为全球治理贡献更具普适性的中国智慧。正如朱民所言:“变化的世界是新的约束,而赢者永远是那些在约束中重构模式的人”。