一、零分作文的真相与传播逻辑

1. 真实性存疑

绝大多数网络上流传的“高考零分作文”并非真实考卷,而是网友、写手或AI的调侃创作。例如,被广泛传播的《中国式平衡》《说尺子》《时间在流逝》等文章,实为多年前的网文被重新包装,与近年高考无关。官方阅卷流程严格保密,零分作文极少公开,除非考生交白卷或严重违规(如抄袭、政治错误等)。

2. 社会批判与娱乐化倾向

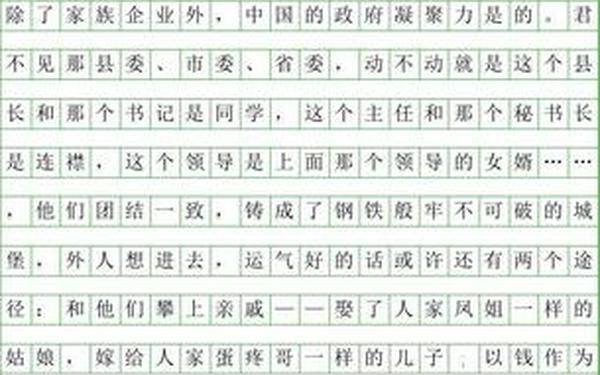

零分作文往往通过讽刺社会现象或教育制度引发关注。例如,2015年一篇作文以农村学生视角批判城市中产阶级生活假设,质疑高考题目脱离实际;另有一篇针对“举报父亲高速开车接电话”的作文,批判法律与亲情的冲突,被解读为对毛泽东时代“大义灭亲”的反思。这类内容因契合公众对教育公平、社会问题的讨论而广泛传播。

3. 营销号的推波助澜

部分公众号通过夸张标题(如“震撼8亿人”“轰动全国”)博取流量,甚至将同一篇文章稍作修改后多次发布,形成“爆款”模板。

二、引发轰动的典型案例

1. 《中国式平衡》

网传为2018年四川高考零分作文,实则2013年网友创作。文章以“平衡”为名,暗讽社会阶层固化与教育不公,因语言犀利、观点尖锐被误传为真实考卷。

2. 《说尺子》

原为2016年唐山公务员的模拟作文,后被冠以“广西高考满分/零分作文”之名传播。文章通过“尺子”隐喻社会对公平的衡量,因情感充沛引发共鸣。

3. 《穿过那片沙漠的人》

虚构的零分作文,描述考生以意识流手法探讨存在主义主题,因语言晦涩、结构跳跃被标榜为“北大破格录取”的传奇案例,实为网友杜撰。

4. 陈巨飞事件

2013年安徽考生陈巨飞因《为什么会这样?为什么不能这样?》被传为“零分作文作者被北大录取”,实为谣言。该文实为中学教师创作,因批判应试教育而被误传。

三、零分作文的评分逻辑

1. 核心扣分点

2. 争议性评分案例

2020年浙江高考《生活在树上》因大量引用冷门理论、语言欧化引发争议,阅卷组最终以“思想深度与学术潜力”为由给出满分,但明确反对模仿其文风。

四、对考生的启示

1. 避免极端表达:高考作文需符合主流价值观,批判性观点需理性且建设性。

2. 重视基础规范:语言清晰、逻辑严谨比堆砌辞藻更重要。

3. 警惕网络范文:切勿模仿虚构的零分作文风格,需以真题范文和教材指导为准。

零分作文的传播本质是公众对教育公平、社会问题的情绪投射。其“轰动性”更多源于网络生态的推波助澜,而非真实考卷的公开。考生应回归写作本质——以真诚表达为核心,兼顾思想深度与语言规范。