苏轼的《水调歌头·明月几时有》被公认为中秋诗词的巅峰之作。开篇“明月几时有?把酒问青天”以磅礴气势叩问宇宙,既继承了屈原《天问》的浪漫主义传统,又开创了以理性思辨观照月色的新境界。词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”将自然规律与人生际遇相勾连,形成超越时空的哲学命题。南宋词论家胡仔在《苕溪渔隐丛话》中盛赞其“中秋词自东坡《水调歌头》一出,余词尽废”,足见其在文学史上的地位。

词末“但愿人长久,千里共婵娟”更将个体情感升华为普世关怀。这种“以理化情”的创作手法,与庄子“天地与我并生”的哲学观形成呼应。明代杨慎在《词品》中分析道:“东坡此词,前阕问天,后阕问月,终归于人间至情。”这种天人合一的艺术构思,使作品兼具宇宙意识与烟火气息,成为中秋文化的精神图腾。

二、月意象的多元审美表达

张九龄“海上生明月,天涯共此时”以雄浑笔触勾勒出天地同辉的壮阔图景,其“共此时”的时空观与王勃“天涯若比邻”形成跨时空对话。这种意象建构不仅展现盛唐气象,更暗含“月印万川”的禅学智慧,成为后世“天涯共此时”手机开机画面的美学源头。

王建“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”则开创了月色的集体叙事范式。诗人以白描手法将千万个体的凝视汇聚成文化共同体,其“秋思落谁家”的设问,恰似电影镜头从广角推至特写。清代沈德潜在《唐诗别裁》中评点:“不说己之思家,偏说秋思属谁,更深一层。”这种留白艺术,使诗句成为每个时代都能投射情感的镜面。

三、团圆叙事下的孤独书写

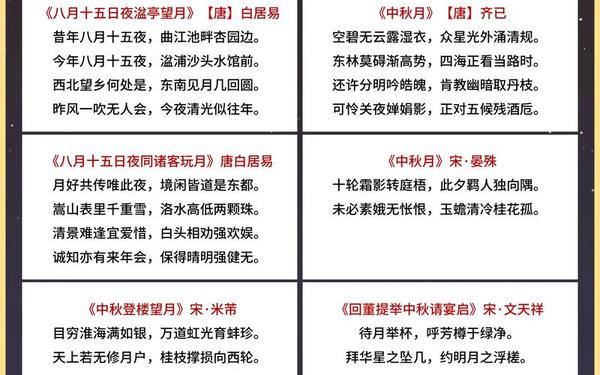

白居易“西北望乡何处是,东南见月几回圆”以地理坐标构建心理空间,形成强烈的时空错位感。被贬江州的诗人,在“湓浦沙头水馆前”重现了屈原“望崦嵫而勿迫”的苍凉。这种“月是故乡明”的情感结构,在杜甫《月夜》中发展为“双照泪痕干”的镜像叙事,开创了“对面着笔”的抒情传统。

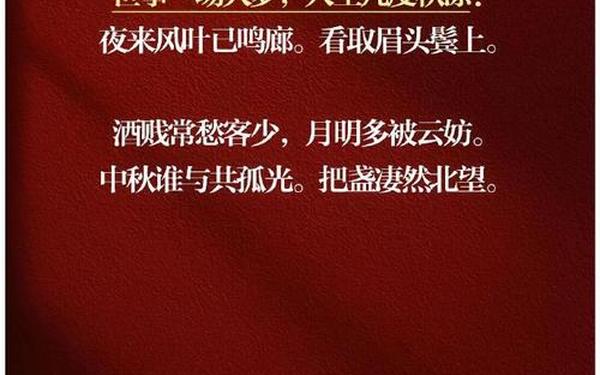

苏轼“此生此夜不长好”的喟叹,则揭示了中秋文化的深层悖论。宴饮达旦的欢聚背后,暗藏“明月明年何处看”的漂泊意识。这种乐极生悲的情感张力,恰如《红楼梦》中“千里搭长棚,没有不散的筵席”,构成了中秋文学的重要母题。

四、科学想象与神话解构

辛弃疾在《木兰花慢》中提出“飞镜无根谁系”的天问,其关于月球轨道、潮汐现象的猜想,比西方科学革命早四百年。词人将神话思维与理性思辨熔铸一炉,“虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮”的诘问,既是对《天问》传统的继承,也暗含对民间传说的祛魅。王国维在《人间词话》中惊叹此词“直悟月轮绕地之理,可谓神悟”。

李商隐“嫦娥应悔偷灵药”则以颠覆性笔触重构神话。诗人将月宫仙子解构为“碧海青天夜夜心”的孤独者,这种人性化改写,与曹雪芹“寒塘渡鹤影,冷月葬花魂”的意象形成互文,共同构成中国文学对月宫神话的现代性反思。

五、文化基因的当代传承

在数字时代,中秋诗词正以新媒介形态焕发生机。《中国诗词大会》通过“飞花令”竞技使“千里共婵娟”成为全民文化密码;故宫博物院推出的“月影霓裳”数字展览,运用全息技术重现“起舞弄清影”的意境。这些创新实践印证了叶嘉莹“古典诗词现代转化”的理论构想。

未来研究可深入探讨中秋诗词的跨文化传播。比较李白“举杯邀明月”与济慈《致秋颂》的意象异同,或分析“海上生明月”在东亚汉字文化圈中的接受史,或将为中国文化走出去提供新的路径。正如宇文所安在《追忆》中所言:“古典不是化石,而是不断生长的生命体。”

从苏轼的哲学观照到辛弃疾的科学猜想,从张九龄的雄浑意境到王建的集体叙事,中秋诗词构建了中华民族独特的精神家园。这些穿越千年的诗句,既是文化基因的载体,更是当代人安顿心灵的驿站。在太空探索揭开月球奥秘的今天,我们依然需要“千里共婵娟”的温情,需要“天问”式的探索精神——这正是中秋诗词给予现代文明的重要启示。