一、教学目标

1. 知识与能力

2. 过程与方法

3. 情感态度与价值观

二、教学重难点

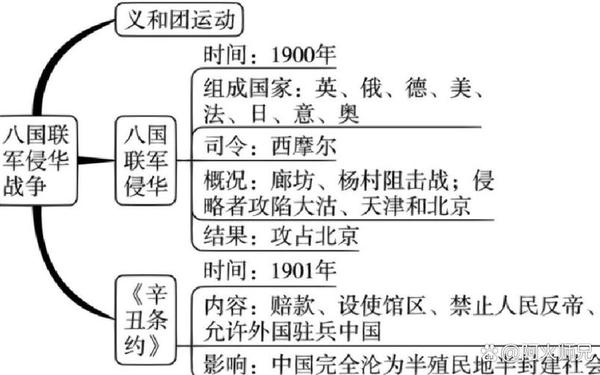

1. 义和团运动的发展与清的政策转变。

2. 《辛丑条约》的内容及其对中国社会的危害。

1. 辩证分析“扶清灭洋”口号的进步性与局限性。

2. 理解《辛丑条约》标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

三、教学过程

1. 导入新课

“甲午战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮。面对民族危机,中国社会不同阶层如何应对?”

引导学生回顾洋务运动、戊戌变法的失败,引出民间自发的义和团运动。

济南洪家楼堂图片,提问:“列强为何在中国大规模修建教堂?这与侵略有何关联?”

引出宗教侵略与义和团反帝斗争的背景。

2. 新课讲授

(一)义和团运动

1. 兴起背景:

2. 清的政策转变:

3. 评价“扶清灭洋”:

(二)八国联军侵华与抗击斗争

1. 战争爆发:

2. 抗争事迹:

3. 结果:

(三)《辛丑条约》的签订

1. 条约内容(列表对比):

| 条款 | 具体内容 | 危害性分析 |

||-|-|

| 赔款 | 4.5亿两白银,分39年还清 | 经济命脉被控,民不聊生 |

| 禁止反帝 | 严禁人民参加反帝活动 | 清沦为列强工具 |

| 军事驻军 | 拆大沽炮台,驻兵沿线 | 国防瓦解,首都门户洞开 |

| 使馆界划定 | 东交民巷划为使馆区,不准中国人居住 | 主权丧失,国中之国 |

2. 条约影响:

3. 课堂小结与升华

民族危机→义和团兴起→八国联军侵华→《辛丑条约》→中国完全沉沦。

“义和团的抗争虽失败,但彰显了民族气节;《辛丑条约》的屈辱警示后人:唯有自强方能御侮。”

4. 课后作业

1. 材料分析题:

分析《只因鬼子闹中原》揭帖,评价义和团的主张与局限性。

2. 对比表格:

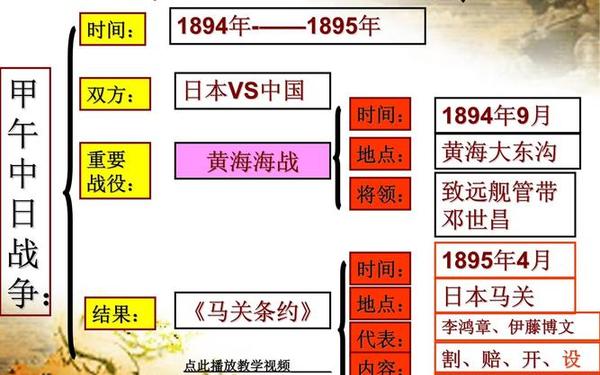

整理《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》内容及影响,理解中国半殖民地化加深的进程。

四、教学资源

通过以上设计,学生既能掌握史实,又能通过辩证分析深化对历史规律的理解,同时强化家国情怀与历史责任感。