在浩瀚的中国传统节日体系中,中秋节始终占据着独特地位。这个起源于上古天象崇拜的节日,其核心精神历经三千年演变,形成了融合历史记忆、哲学思考与人文情怀的完整文化体系。关于中秋节的纪念对象,学界存在多元阐释:既有对月神崇拜的远古追溯,也有对历史人物的英雄叙事,更包含着农耕文明对自然规律的深刻理解。

根据《周礼·春官》记载,先秦时期已有"中秋夜迎寒"的祭祀仪式。汉代《淮南子》将中秋与"阴气盛极而衰"的阴阳哲学相联系。至唐代,文人赏月赋诗的风气助推了中秋节俗的定型。关于纪念对象的争议中,"嫦娥奔月"的传说最具影响力。民俗学家钟敬文指出,嫦娥形象实为上古月神崇拜的人格化演变,《山海经》中"生月十二"的常羲神话是其原型。而元代文献记载的"月饼藏字"起义传说,则将中秋节与反抗暴政的集体记忆相勾连。

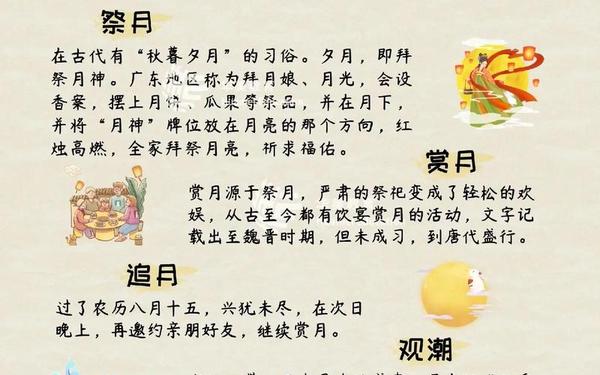

不同地域的民俗实践为纪念对象提供了多元佐证。江浙地区保留着祭拜潮神的"观潮"习俗,福建沿海则盛行纪念抗倭英雄的"烧塔"活动。这种文化多样性印证了人类学家费孝通的观点:"传统节日的纪念对象往往是特定历史时空下集体记忆的层累建构。

二、天人合一的哲学内核

中秋节承载着中华文明"天人合一"的宇宙观。甲骨文中"秋"字本义为"禾谷熟也",《礼记·月令》记载仲秋之月"杀气浸盛,阳气日衰",这种自然现象与人文活动的对应,形成了独特的时空认知体系。月亮的盈亏变化成为理解生命周期的天然隐喻,正如苏轼"人有悲欢离合,月有阴晴圆缺"的哲学咏叹。

宋代文人将中秋赏月推向艺术化境界。南宋《梦粱录》记载临安城"王孙公子,富家巨室,莫不登危楼,临轩玩月",这种雅集活动将自然审美提升至精神境界。明代心学家王阳明在《中秋》诗中写道"吾心自有光明月,千古团圆永无缺",将外在月相与内在心性相贯通,赋予节日新的哲学维度。

现代天文学研究为传统智慧提供科学注脚。中国科学院紫金山天文台的研究表明,中秋时节月亮运行至近地点,视觉直径最大,这种天文现象与"月到中秋分外明"的民间观察高度契合。这种自然现象与文化认知的完美对应,印证了李约瑟在《中国科学技术史》中的论断:"中国古代的节日体系蕴含着精确的天文认知。

三、文化符号的象征体系

月饼作为核心节令食品,其文化象征经历了复杂演变。唐代《洛中记闻》记载的"胡饼"是月饼雏形,宋代《东京梦华录》始见"月饼"称谓。圆形制式既暗合月相,又隐喻"圆满",清代袁枚在《随园食单》中详述的苏式、广式月饼之别,折射出地域文化的多样性。现代社会学家阎云翔指出:"月饼的馈赠网络构成中国人情社会的微观镜像。

月桂、玉兔等意象构成丰富的象征系统。《楚辞》"援北斗兮酌桂浆"的描写,将桂树与月宫相联系;晋代傅玄《拟天问》"月中何有?白兔捣药"的设问,赋予月亮永生寓意。这些意象在明代《西游记》等文学作品中得到故事化呈现,形成完整的符号谱系。比较文化研究显示,日本"月见团子"、韩国"松饼"等东亚中秋食俗,共同构成汉字文化圈的"月亮文化共同体"。

四、当代社会的文化重构

在城市化进程中,中秋节经历着意义重构。北京大学社会学系调查显示,76%的都市青年将中秋节首要意义定位为"家庭团聚",较二十年前下降15个百分点。抖音等短视频平台催生的"云赏月"现象,创造了"千里共婵娟"的数字实现方式。这种转变印证了社会学家项飙提出的"附近的消失"理论,传统节日正在成为对抗社会原子化的文化装置。

文化创意产业为古老节日注入新活力。故宫博物院推出的"月明沧海"系列文创,将宋代哥窑冰裂纹与月相变化相结合;杭州G20峰会上的"最忆是杭州"表演,用全息技术再现平湖秋月胜景。这些创新实践既保持文化本真性,又实现现代表达,验证了民俗学家乌丙安"活态传承"理论的实践价值。

五、文明互鉴的世界意义

中秋节的文化基因具有跨文明对话价值。德国汉学家顾彬注意到,李白的《古朗月行》与歌德的《对月》存在精神共鸣,这种跨越时空的"月亮对话"揭示人类共同的情感结构。联合国教科文组织将中秋节列入人类非物质文化遗产,正是对其普世价值的国际认可。比较民俗学研究表明,中秋节与感恩节都源于丰收祭祀,这种文明相似性为跨文化理解搭建了桥梁。

在全球气候变化的背景下,中秋节的天人智慧更具现实意义。英国《自然》杂志刊文指出,中国古代"秋分夕月"的观测体系,为现代天文历法研究提供了珍贵史料。这种对自然规律的敬畏与顺应,与当代生态保护理念形成历史呼应。

中秋节作为活态的文化基因库,既保存着先民的天文智慧,又承载着民族的情感记忆。从甲骨文的秋祭记载到SpaceX的"绕月旅行",人类对月亮的探索始终伴随着文明的进程。未来的研究可关注数字技术对节日传承的影响机制,以及气候变迁对传统农事节令的冲击效应。在守护文化本真性的需要建立开放创新的传承体系,使中秋文化在文明对话中持续焕发生命力。正如费孝通所言:"各美其美,美人之美,美美与共,天下大同",这或许正是中秋节给予现代文明的重要启示。