当春联的红纸在寒风中簌簌作响,当粽叶的清香弥漫在初夏的街巷,那些镌刻在时光里的家乡风俗,如同老屋檐下的风铃,用独特韵律唤醒我们对文化根脉的记忆。这些代代相传的仪式,不仅是节庆的点缀,更是流淌在血脉中的文化密码,承载着一方水土的呼吸与心跳。

节日里的仪式密码

在闽南乡村的除夕夜,祭祖仪式如同庄严的时光隧道。天未破晓时,祠堂前的太鼓声便穿透晨雾,檀香缭绕中,三代人将浸透岁月痕迹的族谱徐徐展开。案头供奉的不仅是三牲五果,更是对生命源流的敬畏,正如《资治通鉴》记载的汉代“三老”制度,这种集体记忆的传承让文化基因得以永续。而天津卫的“吊钱儿”风俗,则将祈福具象化为窗棂上摇曳的彩色剪纸,每片镂空的花纹都暗合《周易》卦象,这种视觉化的吉祥符号,与明代《教民榜文》中“六谕”的民间宣讲异曲同工。

川南小镇的烟熏腊肉制作,堪称一部活的民俗教科书。从挑选带霜降的柏树枝,到掌握火候让油脂与木香交融,每个环节都凝结着农耕文明的生存智慧。这种对自然节律的精准把握,恰如沈从文笔下湘西的端午龙舟,既是劳动成果的庆典,也是物候观测的活态记录。当腊肉悬挂于梁下时,袅袅青烟中升腾的不仅是美味,更是对天地馈赠的感恩。

舌尖上的文化记忆

| 地域 | 特色食物 | 文化隐喻 |

|---|---|---|

| 胶东半岛 | 枣饽饽 | “早”生贵子的谐音祝福 |

| 江南水乡 | 青团 | 清明祭祖的生态智慧 |

| 关东地区 | 粘豆包 | 抵御严寒的能量储备 |

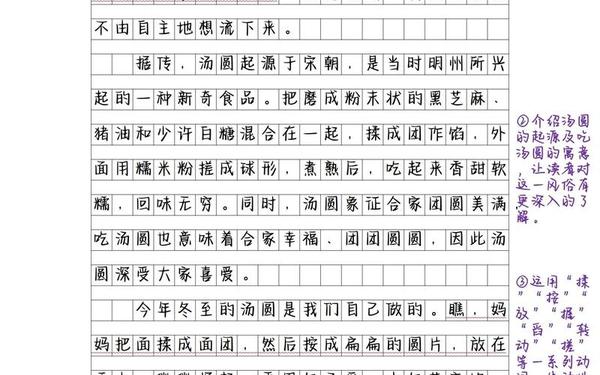

宁波汤圆的演变史,堪称饮食符号学的经典案例。宋代《武林旧事》记载的“浮沉子”,在明代发展为象征团圆的元宵,馅料中的桂花糖隐喻“蟾宫折桂”,而包入的习俗,则暗合《周易》卜筮文化。这种将抽象愿望转化为具象食物的智慧,与汉代乡饮酒礼中“以食育人”的教化传统一脉相承。

潮汕地区的工夫茶道,更是将日常饮食升华为精神仪式。从“关公巡城”到“韩信点兵”,每个冲泡动作都对应着历史典故,茶盘上三杯茶的摆法暗含天地人三才之道。这种将哲学思辨融入生活美学的实践,与朱熹“格物致知”的理学思想形成奇妙共振。

技艺中的生命哲学

湘西苗绣的纹样构成,堪称移动的文明史诗。蝴蝶妈妈图腾记载着《苗族古歌》的创世神话,而江河纹路的走向,则暗合先民迁徙的路线图。这种“无字史书”的传承方式,与殷商甲骨文的记事功能形成跨越时空的对话。绣娘手中的丝线不仅编织图案,更串联起族群的身份认同。

陕北剪纸艺人的创作过程,展现着生生不息的宇宙观。阴阳相生的构图法则源自《易经》,而“抓髻娃娃”的造型,则是远古生殖崇拜的活化石。当剪刀在红纸上游走时,那些对称的纹样不仅是视觉美学,更是对自然规律的朴素认知,这种民间智慧与《考工记》记载的“天有时,地有气”工艺观不谋而合。

传承中的现代转化

当代非遗保护运动中的创新实践,为古老风俗注入新活力。泉州“嗦啰嗹”巡游融入AR技术,使传统采莲船在手机屏幕上绽放数码花朵;苏州评弹艺术家通过直播平台,让吴侬软语穿越地理界限。这种数字化传承,既延续了《东京梦华录》记载的市井娱乐精神,又创造出符合Z世代审美的文化体验。

教育领域的民俗课程开发,正在搭建文化基因的传递桥梁。北京某小学将二十四节气与科学课结合,让学生在测量日影中理解《夏小正》的物候观测;成都的社区学堂开设蜀绣工作坊,让年轻人在针线穿梭间感受《华阳国志》记载的“女工之业,覆衣天下”的产业传统。这种体验式学习,正是对明代“俗讲僧”教化传统的创造性转化。

当哈尔滨的冰灯映亮游人的笑脸,当潮汕的英歌舞鼓点震动大地,这些跃动的文化符号正在诉说:真正的传统不是博物馆的标本,而是流动的江河。未来的风俗传承,需要在保持文化DNA的构建开放包容的创新生态系统,让古老智慧在当代生活中焕发新的生机。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,这或许就是民俗文化永续传承的终极密码。