随着基础教育改革的深化,小学语文期末测评逐渐从知识记忆转向能力导向。2024年六年级上下册语文期末试卷集中体现了这一趋势:上册试卷以夯实基础为核心,涵盖字词辨析、古诗积累及课内阅读;下册真题则强化综合素养,通过跨学科材料、思辨性阅读及创意写作考查学生的语言应用能力。本文将从试卷结构、命题趋势、教学启示三个维度展开分析,结合具体题型与数据,探讨测评方向与教学优化路径。

一、试卷结构与题型分布

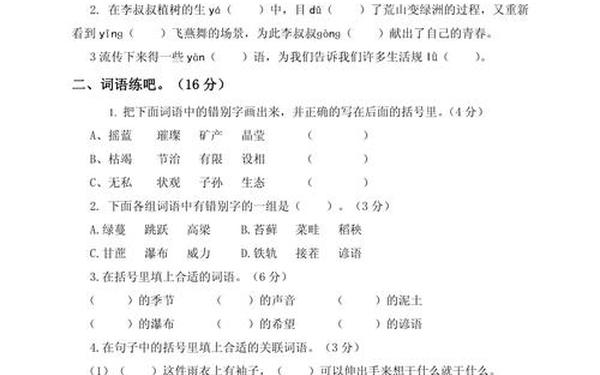

从近三年试卷对比可见,六年级语文测评呈现“基础稳中有变,能力层级递进”的特征。上册期末卷中,基础题占比约45%,包含拼音书写(如“焦躁不安”“抑扬顿挫”的拼写)、词语解释(如“饱经风霜”的多义辨析)及古诗默写。值得注意的是,2024年下册真题将传统文化与现代生活结合,如要求用“俯首称臣”造句时,需联系人工智能对话场景,体现语言的时代适应性。

| 题型分类 | 上册占比 | 下册占比 |

|---|---|---|

| 基础知识 | 45% | 32% |

| 阅读理解 | 30% | 38% |

| 写作表达 | 25% | 30% |

阅读题型的变革尤为显著。上册试卷多采用单文本精读(如《只有一个地球》的生态主题分析),而下册则引入非连续性文本组合阅读,要求对比“电子书与传统书刊”的优劣。此类题目不仅考查信息提取能力,更注重批判性思维,如2024年郑州真题中,学生需从数据图表与评论文章两个维度论证观点。

二、命题趋势与能力导向

近年试卷呈现三大转型:其一,从标准化答案转向开放评价。例如上册“布置教室的名言选择”题,参考答案接受“书籍是人类进步的阶梯”或“读万卷书行万里路”等多种答案;其二,学科壁垒逐渐打破,下册真题要求分析“乡村振兴报道中的古诗引用”,融合语文与社会科学知识;其三,情感态度价值观渗透,如通过《坚持》一文阅读,引导学生理解毅力与智慧的关系。

数据表明,2024年下册试卷的区分度显著提升。河南某校抽样显示,高分段(90+)学生多在创意写作部分得分,如“家——成长的港湾”一题,优秀范文能结合“三孩政策”“隔代教育”等社会热点。而中低段学生失分集中在审题能力,约23%的学生因误读“俯首称臣”的情感色彩导致偏题。

三、教学启示与优化策略

试卷分析揭示当前教学的三重挑战:一是基础知识掌握不牢,如下册真题中“举”字部首错误率达95%;二是阅读策略缺失,38%的学生无法区分“事实陈述”与“观点表达”;三是写作思维固化,72%的作文停留在“父母送伞”“考试失利”等陈旧素材。

针对这些问题,建议采用分层教学法:对于基础薄弱学生,通过“汉字溯源”动画强化字理认知(如“鼎”的象形演变);针对中等生,开展“文本结构图式训练”,用思维导图分解《坚持》的叙事逻辑;优生则可参与“跨学科项目”,如撰写《乡村夜晚》的短视频脚本,实现语言能力迁移。研究显示,每周30分钟“标点符号微课”能提升28%的答题准确率。

期末测评如同语文教学的“体检报告”,2024年试卷的变革传递着明确信号:语文教育需从“解题技巧”转向“素养培育”。建议未来研究关注两方面:一是探索“AI作文批改”与教师评价的互补机制;二是开发“生活化测评工具”,如通过社区访谈任务考查实际交际能力。唯有将试卷分析与教学改进形成闭环,才能真正实现“以评促学”的目标。