在时光的长河中,每个人都是匆匆的旅人。朱自清的《匆匆》以细腻的笔触描绘了时间的无形流逝,用诗意的语言叩击着读者的心扉。这篇散文自1922年问世以来,跨越百年仍被选入小学语文教材,不仅因其文字之美,更因它传递的永恒命题——如何在有限的生命里追寻意义。本文将从语言艺术、哲学意蕴、教学实践三个维度,深度解析这篇经典之作。

一、语言艺术:修辞与韵律

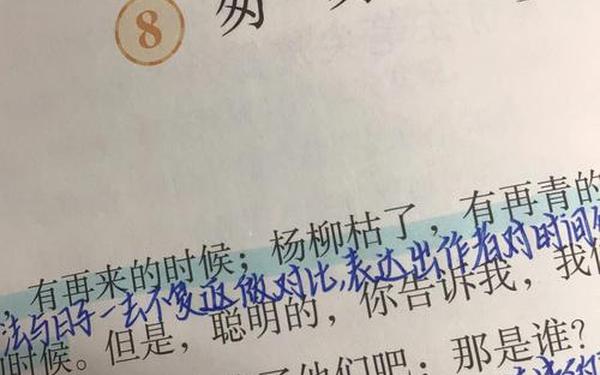

朱自清在《匆匆》中构建了独特的语言美学体系。文章开篇以排比句式铺陈自然界的循环:“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候”,却在转折处抛出对时间单向性的诘问,形成强烈的对比张力。这种对比修辞手法在文中反复出现,如将八千多日子比作“针尖上的一滴水”,以微观与宏观的悬殊反差凸显生命的渺小。

在韵律营造上,全文运用了12处问句,形成回环往复的节奏感。叠词的使用尤为精妙,“头涔涔”“泪潸潸”“伶伶俐俐”等词既增强音律美,又深化情感表达。如表1所示,文章通过多种修辞手法的交织,构建了立体化的时间意象:

| 修辞类型 | 例句 | 表达效果 |

|---|---|---|

| 比喻 | “如轻烟,被微风吹散” | 具象化时间的虚无 |

| 拟人 | “太阳有脚轻轻悄悄挪移” | 赋予时间行动力 |

| 排比 | “洗手时…吃饭时…默默时…” | 强化流逝的日常性 |

二、哲学意蕴:存在与价值

文章诞生于五四运动退潮期,折射着知识分子的精神困境。朱自清将个体生命置于宇宙尺度下审视:“像针尖上一滴水滴在大海里”,这种时空对比既显露出对生命短暂的焦虑,又暗含寻找存在意义的渴求。文中“我赤裸裸来到这世界”的自我叩问,与海德格尔“向死而生”的哲学思考形成跨时空呼应。

在价值追问层面,作者通过双重悖论构建张力:一方面承认“只有徘徊罢了”,另一方面疾呼“不能白白走这一遭”。这种矛盾心态恰如当代学者林清玄所言:“感若相似,身心同受”,揭示出人类面对时间流逝的永恒困境。文章结尾的开放式设问,将答案留给每个读者,形成教学中的思辨空间。

三、教学实践:方法与创新

在部编版教材中,《匆匆》承担着修辞鉴赏与生命教育的双重使命。如表2所示,教学设计需紧扣语文要素与人文主题:

| 教学目标 | 实施策略 | 学生产出示例 |

|---|---|---|

| 体会修辞效果 | 对比朗读/仿写练习 | 创作时间主题排比句 |

| 感悟生命哲学 | 情境创设/跨文本联读 | 撰写时间管理日记 |

创新教学实践中,可借鉴“读写结合”模式。例如引导学生模仿“洗手的时候…”句式,描写数字化时代的时间体验:“刷视频时,日子从指尖滑过;网课走神时,光阴在弹幕间消散”。这种改编既传承经典表达范式,又建立与当代生活的连接。

四、文学传承:经典的重生

作为白话散文典范,《匆匆》开创了日常生活审美化的书写传统。其“以小见大”的叙事策略直接影响汪曾祺等作家,而文中对时间意象的诗化处理,在余光中《乡愁》等作品中可见回响。在教材体系中,该文与《那个星期天》等构成时间主题单元,形成认知螺旋。

在数字阅读时代,文章展现出新的阐释可能。电子课本中的音频朗读、时光轴可视化等功能,使“头涔涔而泪潸潸”的情感具象化。这种媒介转化印证了经典文本的开放性,也为教学创新提供新思路。

《匆匆》的价值超越时代与学科边界。从语言美学到生命哲思,从课堂教学到文化传承,它始终提供着多维度的解读空间。未来研究可深入探讨:

1. 比较文学视角下的中西时间书写差异

2. 人工智能时代的时间感知变迁

3. 经典文本在虚拟现实教学中的应用

这篇散文如同时间之镜,照见每个阅读者的生命状态,提醒我们:在岁月长河中,唯有清醒的自觉与真诚的追问,方能抵御“匆匆”带来的虚无。