灯火映长街,明月照人间。元宵节作为中国传统节日中最具诗意的存在,承载着千年来文人墨客的情思与哲思。从唐代苏味道笔下“火树银花合”的盛世华章,到辛弃疾“众里寻他千百度”的深情回眸,十首经典诗词如同历史长河中的明珠,将元宵的烟火气与人文精神凝练成永恒的文化符号。这些诗篇不仅是节日的注脚,更是中华民族审美情趣与精神追求的集中展现。

一、节日盛景的诗意呈现

在历代元宵诗作中,诗人以丹青妙笔勾勒出节日的视觉奇观。苏味道《正月十五夜》开篇即以“火树银花合,星桥铁锁开”构建出三维立体的盛景空间:横向铺展的灯火如银花绽放,纵向延伸的星桥冲破宵禁,形成天地交融的壮丽画卷。这种全景式描绘在卢照邻《十五夜观灯》中更臻极致,“接汉疑星落,依楼似月悬”运用通感手法,将地面灯光与天象相接,创造出虚实相生的奇幻意境。

细节刻画则展现节庆的生动肌理。辛弃疾《青玉案·元夕》中“凤箫声动,玉壶光转”以声光交织的动态描写,使读者仿佛置身于流动的欢乐海洋;张祜《正月十五夜灯》中“三百内人连袖舞”的宫廷场景,则通过群体意象传递普天同庆的盛世气象。这些诗作共同构成古代元宵的百科全书,记录下从市井到宫廷的多维狂欢。

二、情感寄托的多元表达

元宵诗词中的情感维度远超节日本身,成为文人精神世界的镜像。欧阳修《生查子·元夕》通过“去年”与“今年”的时空对照,在“泪湿春衫袖”的物是人非中,完成对时间哲学的深刻思考。这种今昔对比手法在李清照《永遇乐》中发展为更宏大的家国之叹,“铺翠冠儿”与“风鬟霜鬓”的强烈反差,将个人命运嵌入时代洪流,展现战乱年代知识分子的精神困境。

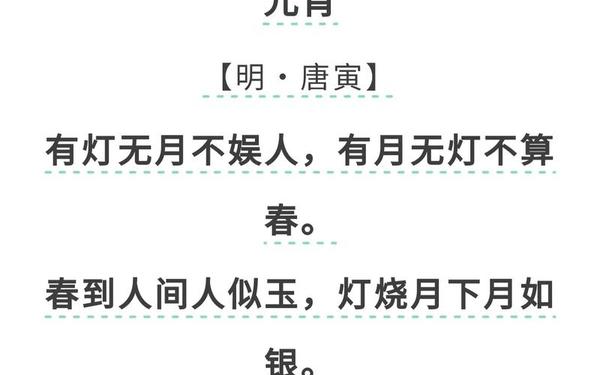

爱情主题在元宵诗中独具浪漫气质。王安石“月满虚庭雪未消”的含蓄隐喻,与唐寅“满街珠翠游村女”的直白描摹形成雅俗互补。特别是辛弃疾“蓦然回首”的经典瞬间,既是对理想爱情的追寻,也可解读为士人对精神归宿的永恒求索,这种多重象征性使诗句超越具体情境,成为民族文化心理的原型意象。

| 诗作 | 作者 | 核心意象 | 文化价值 |

|---|---|---|---|

| 《正月十五夜》 | 苏味道 | 火树银花、星桥铁锁 | 盛唐气象的视觉铭刻 |

| 《青玉案·元夕》 | 辛弃疾 | 灯火阑珊、鱼龙夜舞 | 士人精神的多重隐喻 |

| 《生查子·元夕》 | 欧阳修 | 月柳相约、春衫泪痕 | 时间哲思的文学表达 |

三、文化意象的传承创新

元宵诗词中的经典意象形成独特的符号系统。“灯”元素从苏味道笔下的“星桥”到唐寅诗中的“月下银灯”,历经千年演变始终承载光明寓意。李商隐“月色灯山满帝都”将物质性的灯具升华为精神灯塔,这种意象的重构反映着文人群体对永恒价值的追求。而“月上柳梢”作为爱情符号,在历代诗人的反复书写中固化为民族文化记忆。

在当代语境下,这些古典意象获得新生。如“众里寻他”被赋予寻找文化根源的新解,“火树银花”成为城市灯光美学的灵感源泉。学者周裕锴指出,元宵诗词的意象群正在数字媒体时代实现跨媒介转化,其文化基因以短视频、光影秀等形式延续生命力。

四、艺术手法的美学突破

元宵诗词在形式上实现格律与创新的平衡。苏轼《蝶恋花·密州上元》采用对比结构,“灯火钱塘”与“寂寞山城”的空间并置,拓展了词体的叙事维度。李清照《永遇乐》开创“以乐景写哀情”的抒情范式,在“香车宝马”与“帘底笑语”的反差中深化情感张力,这种手法被王国维赞为“倍增其哀”的艺术典范。

语言创新方面,辛弃疾将口语“蓦然回首”融入典雅词境,实现雅俗共赏;唐寅“有灯无月不娱人”的顶真句式,则创造回环往复的声韵美感。这些突破使元宵诗词既保持古典韵味,又具备现代审美特质。

十首元宵诗词犹如十面棱镜,折射出中国传统文化的多维光谱。它们既是节日记忆的载体,也是美学创新的实验场,更是民族精神的密码本。在文化全球化的今天,这些诗作启示我们:传统文化的传承需要经典重读与当代诠释的双向互动。未来研究可深入探讨元宵诗词的跨媒介传播机制,或将其置于东亚汉文化圈中进行比较研究,这将为传统文化的创造性转化提供新路径。

正如灯火永远指向光明,这些凝聚着先人智慧的诗篇,将继续照亮文化传承的创新之路。在数字时代的元宵夜,当我们仰望空中明月与电子天灯交相辉映时,古典诗词的文化基因正在书写新的传奇。