千载诗心映元旦:古诗中的岁时更迭与人文情怀

当新年的第一缕阳光穿透云层,古人的笔锋早已在宣纸上勾勒出元旦的万千气象。从孟浩然“昨夜斗回北”的农事寄托,到王安石“总把新桃换旧符”的革新壮志,四句古诗承载着中华民族对时光流转的哲学思考。这些诗句不仅是节令的注脚,更是文明基因的密码——在爆竹声与屠苏酒里,藏着天人合一的智慧,也映照着个体命运的悲欢离合。

岁时流变:从天文到人文

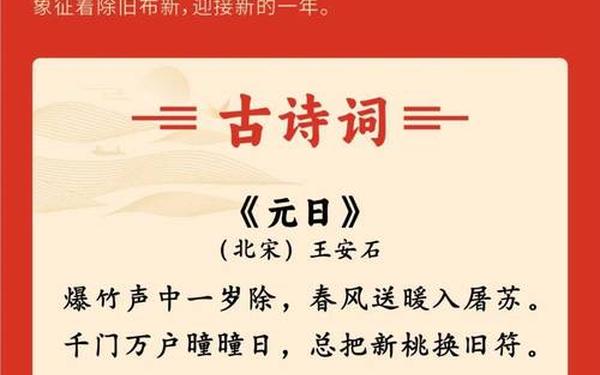

《晋书》记载“颛帝以孟夏正月为元”,揭示元旦最初作为天文历法节点的本质。唐代孟浩然《田家元日》中“昨夜斗回北,今朝岁起东”的星象描写,正是这种原始时间观的文学投射。北斗七星的位置变化成为农耕文明的时间坐标,诗人以农人视角观察斗柄转向,将天体运行与春耕时序紧密相连。

随着历法制度的完善,元旦逐渐演变为文化符号。清代孔尚任在《甲午元旦》中“剪烛催干消夜酒”的守岁场景,展现时间感知从自然崇拜向人文仪式的转变。这种流变在王安石诗句中得到升华:“千门万户曈曈日”既是对新年朝阳的实景描摹,又隐喻变法新政带来的社会变革曙光。

意象密码:符号的象征体系

| 核心意象 | 文化象征 | 诗例举证 |

|---|---|---|

| 爆竹 | 驱邪纳福的时间仪式 | 王安石《元日》首句 |

| 屠苏酒 | 阴阳调和的生命哲学 | 毛滂“碧井屠苏沉冻酒” |

| 桃符 | 新旧更替的社会隐喻 | 王安石诗末句 |

这些意象构成的文化编码系统,在叶燮《迎春》诗中形成完整链条:“春在千门万户中”的论断,将个体家庭的迎新活动升华为整个民族的集体记忆。正如民俗学家龙吟傅师所言,元旦习俗是“辞旧迎新”的时间哲学具象化。

情感光谱:个体的生命叙事

在文天祥“无复屠苏梦”的悲怆中,元旦成为家国命运的晴雨表。南宋遗民的除夕守岁,在“挑灯夜未央”的细节里凝固成历史创伤的文学标本。这种个人际遇与时代脉搏的共振,同样体现在刘长卿《新年作》的“天畔独潸然”中,贬谪诗人的孤寂与岁首喜庆形成强烈张力。

而孟郊“春风得意马蹄疾”的元旦抒怀,则展现另一重情感维度。诗人将科举中第的人生转折点置于新年开端,使时间节点成为命运转折的空间坐标。这种将个体生命历程嵌入岁时体系的做法,揭示古人“天人感应”思维模式的深层结构。

现代启示:传统的创造性转化

白云区艺蕾学校的元旦晚会实践表明,古诗意象可通过艺术教育实现活态传承。当学生用古筝演绎《元日》的韵律,实质是在音乐维度重构“爆竹声中一岁除”的时空场域。这种转化契合冯友兰提出的“抽象继承法”,剥离具体形式而保留精神内核。

在数字传播领域,黄景仁“一星如月看多时”的孤独体验,与当代青年的“跨年仪式感”形成跨时空对话。网络平台上的元旦诗词接龙活动,正在创造新的文化记忆载体。这提示我们:古诗研究不应限于文本考据,更需关注其在现代语境中的再生产机制。

时间之河的诗学重构

四句元旦古诗犹如文化基因的四碱基对,编码着中华民族对时间的理解方式。从孟浩然的星象观察到王安石的革新隐喻,这些诗句证明:真正伟大的文学传统,永远在回答“如何诗意地栖居”这个终极命题。未来的研究可深入探讨:

1. 古诗时间观与现代物理时间的对话机制

2. 元旦意象在跨文化传播中的变异规律

当我们在烟花绽放时吟诵“总把新桃换旧符”,既是在延续千年的文化仪式,更是在时间之河中打捞永恒的人文精神。