一、谐音双关的智慧传承

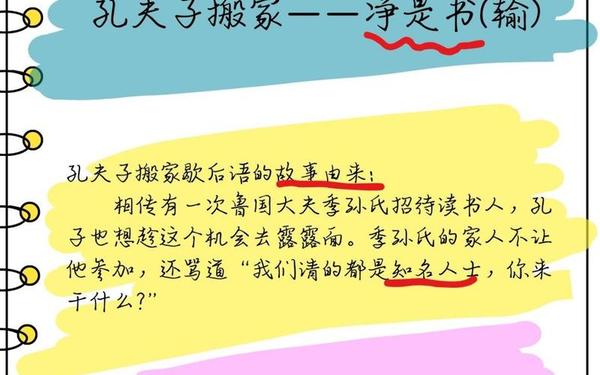

孔子歇后语最显著的特征在于其谐音双关的语言艺术,这类表达通过语音的巧妙转换,将儒家思想与生活哲理熔铸于俚俗语言之中。例如"孔夫子搬家——净是书(输)",既真实反映了孔子作为教育家的藏书之丰,又以"书输同音"的隐喻暗含人生哲理,这种表达方式在网页1、12、50等来源中反复出现,印证了其在民间的高度流传性。

更深层的谐音智慧体现在道德训诫中,如"孔夫子的手帕——包输(书)",表面上描述文人随身携带书籍的常态,实则警示世人不可固执于成见。这种语言现象在网页24收录的"孔夫子念文章——咬文嚼字"中同样得到体现,反映了古代文人治学的严谨态度。

二、文化符号的意象构建

作为儒家文化的图腾,孔子形象在歇后语中被解构为多重文化符号。网页23记载的"孔夫子挂腰刀——能文能武"突破了传统认知,将圣人形象与武士特征并置,这种矛盾修辞恰恰暗合《论语》中"文质彬彬,然后君子"的辩证思维。

器物符号的象征体系尤为精妙:"孔夫子的砚台——心太黑"通过文房用具的日常属性,隐喻知识分子应保持赤子之心。而网页50详述的"孔夫子游列国——尽是礼"则借用周游列国的史实,将礼仪规范外化为空间移动的意象。

三、价值观念的民间转化

这些歇后语实现了精英文化向市井智慧的创造性转化。网页39提到的"君子爱财,取之以道"与"孔夫子偷钱包——文明人不做文明事"形成互文,既传承儒家义利观,又对伪善行为进行辛辣讽刺。

在行为规范层面,"孔夫子出门——三思而行"将《论语》"季文子三思而后行"的典故具象化,网页38引述的"慎终追远,民德归厚"在此得到生动诠释。这种转化机制在网页60记载的"观欹论道"故事中可见原型,孔子通过实物教学的方式已将深奥哲理通俗化。

| 类型 | 典型歇后语 | 思想内涵 | 文献依据 |

|---|---|---|---|

| 教育智慧 | 孔夫子教三字经——埋没人材 | 批判僵化教育 | |

| 处世哲学 | 孔夫子喝卤水——明白人办糊涂事 | 知行合一困境 | |

| 道德讽喻 | 孔夫子穿西装——不土不洋 | 文化融合反思 |

四、语言生态的现代启示

在数字传播时代,这些歇后语面临语义磨损与重构的双重挑战。如网页65揭示的传统文化冷知识传播模式,可为孔子歇后语的创新提供借鉴,通过新媒体将"孔夫子跌到桥底下——诗书横流"等典故转化为互动叙事。

学术研究方面,需建立跨学科分析框架。网页32摘录的75句孔子谚语与歇后语形成参照系,建议采用语料库语言学方法,量化分析其语义演变轨迹,这对理解儒家思想的民间渗透机制具有重要价值。

孔子歇后语作为文化"活化石",不仅承载着儒家精神的基因密码,更构建了雅俗共赏的意义空间。其在语音层展现的智慧,意象层沉淀的符号,价值层传递的,共同构成中华文化独特的表达范式。未来研究可深入探讨方言变异对歇后语传播的影响,以及人工智能语境下的语义再生机制,让古老智慧在当代获得新的生命力。