秋日的金黄落叶、萧瑟西风、孤雁寒蝉,在中国古典诗词中凝结成跨越千年的文化符号。从《诗经》的“蒹葭苍苍”到杜甫的“万里悲秋”,诗人将生命体验投射于自然时序,创造出或苍凉沉郁、或明净旷达的审美意境。据不完全统计,《全唐诗》中涉及秋景的作品逾万首,宋代词人更以秋为媒,构建起婉约与豪放交织的情感宇宙。这些诗句不仅是文字的艺术,更是古人感知世界、对话天地的哲学表达。

一、季节意象与情感投射

秋日物候的变迁,成为诗人寄托情感的天然载体。杜甫《登高》中“无边落木萧萧下”的衰飒景象,与“百年多病独登台”的生命困顿形成共振,将个人际遇升华为时代悲歌。而马致远《天净沙·秋思》仅用“枯藤老树昏鸦”等九个意象叠加,便勾勒出游子断肠的经典画面,这种“意象蒙太奇”手法使秋景成为情感催化剂。

但秋并非总是悲凉底色,刘禹锡突破性地提出“秋日胜春朝”,其《望洞庭》以“白银盘里一青螺”的比喻,将秋月映湖的静谧转化为超脱尘俗的精神境界。这种审美转向与盛唐气象向中唐文人内省心态的演变密切相关,钱钟书曾指出:“诗人的季节感知实为时代精神的镜像”。

二、诗人群体及其经典范式

| 诗人 | 朝代 | 代表作品 | 主题特征 |

|---|---|---|---|

| 杜甫 | 唐 | 《登高》《月夜忆舍弟》 | 家国忧思与身世飘零 |

| 王维 | 唐 | 《山居秋暝》 | 禅意空明与物我合一 |

| 李清照 | 宋 | 《醉花阴》 | 闺阁秋思与生命意识 |

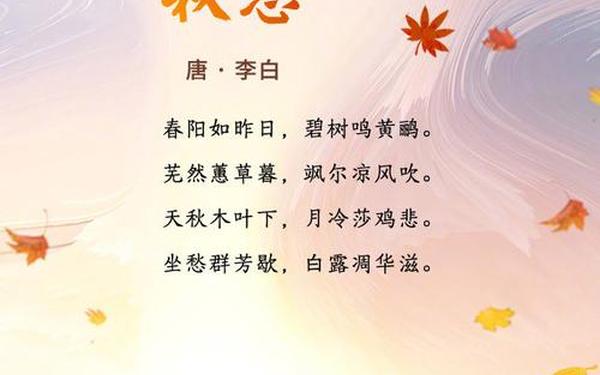

唐代诗人构建了秋诗的基本范式:李白的“峨眉山月半轮秋”展现游子秋思的飘逸,杜牧“霜叶红于二月花”则开创了以艳色写清冷的反衬手法。至宋代,范仲淹《苏幕遮》通过“酒入愁肠,化作相思泪”的递进式抒情,将秋愁推向极致,而辛弃疾“却道天凉好个秋”的欲说还休,又展现出稼轩体特有的沉郁顿挫。

三、艺术手法与美学特征

古典诗词中的秋意营造,常运用白描与意象叠加。张继《枫桥夜泊》仅用“月落乌啼”“江枫渔火”四个场景,便构建出层次分明的视觉-听觉通感空间,这种“诗中有画”的手法使姑苏秋夜成为永恒的文化地标。而白朴《天净沙·秋》中“孤村落日残霞”的意象组合,通过色彩对比(白草红叶黄花)与空间透视,形成宋元文人画般的构图美学。

在情感表达层面,李煜《长相思》以“山远天高烟水寒”的地理空间隐喻心理距离,开创了将秋思抽象化的先河。王维《秋夜曲》则通过“银筝夜久殷勤弄”的行为细节,将宫怨情绪具象化为可感知的听觉意象,这种“不怨而怨”的含蓄表达,正是中国古典美学“温柔敦厚”特质的典型体现。

学术视角:赵敏俐在《秋与中国文学相思怀归母题》中指出,秋诗的情感内核源于早期农耕社会的时间焦虑,这种集体无意识经过文人提炼,最终形成“见木落而悲岁暮”的创作机制。而现代研究更关注秋诗中的生态意识,如王维诗中“明月松间照”展现的人与自然和谐观,对当代生态美学具有启示意义。

四、文化流变与当代价值

从《楚辞》的“洞庭波兮木叶下”到纳兰性德“深秋远塞若为情”,秋诗承载的文化记忆不断重构。明代李梦阳等人虽倡导复古,但其《秋望》中“黄河水绕汉宫墙”的雄浑意象,已显露地域书写的转向。至清代,秋海棠、蟋蟀等微观意象的涌现,标志着咏物传统的深化。

在当下,古诗词中秋的意象系统仍具有强大的再生能力。余光中《中秋》中“月光还是少年的月光”的时空穿越,舒婷《秋夜送友》对“枫桥夜泊”的现代改写,都证明古典秋意母题在当代话语中的创造性转化。这种文化基因的延续,为构建具有中国特色的美学体系提供了丰厚资源。

从杜甫的沉郁到刘禹锡的旷达,从李清照的婉约到辛弃疾的豪放,秋日诗词构成了中国文学的情感色谱。这些穿越时空的诗句,不仅记录着古人感知自然的智慧,更蕴含着对生命本质的深刻思考。未来的研究可深入挖掘秋诗中的地理书写、物候认知体系,以及跨媒介传播中的意象重构,让古典秋韵在当代文化土壤中绽放新枝。