一位14岁的德国女孩独自游历欧洲的故事,在今天的中国课堂中激起了层层涟漪。当教师抛出“独自旅行是否可行”的议题时,教室里立即形成了观点的碰撞:有的学生认为这是冒险精神的最佳诠释,有的担忧安全隐患,更多人则惊叹于异国教育理念的差异。这种思维交锋正是《乌塔》教学设计的核心价值所在——它不仅是语言训练的载体,更成为文化观念碰撞的场域,在培养学生独立精神的架起了中西教育理念对话的桥梁。

立足核心素养的目标定位

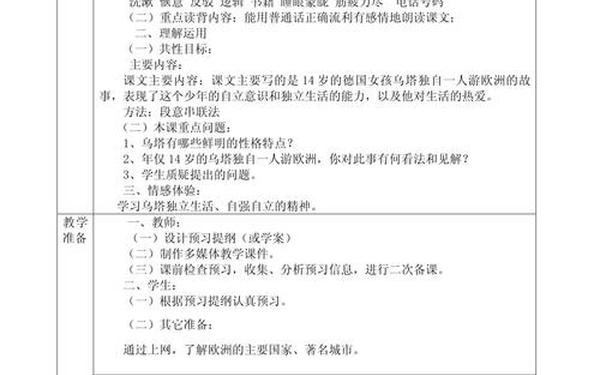

《乌塔》作为人教版四年级上册略读课文,其教学设计需紧扣《义务教育语文课程标准》对第二学段的要求。在工具性维度,重点训练学生提取关键信息、概括主要内容的能力,如通过“要素串联法”归纳乌塔旅行准备的三方面:路线规划、安全保障、经济来源。在人文性层面,着力培养批判性思维,引导学生辩证看待中外教育差异,而非简单模仿行为。

目标设定需体现梯度性:基础层侧重认读“洗漱、逻辑”等新词,理解“语塞”等语境化词语;能力层通过辩论活动发展有理有据的表达技巧;素养层则指向独立人格的塑造,如某教案设计“家庭责任清单”,将文本精神转化为生活实践。这种三维目标体系,使语言训练与价值观培育形成有机统一。

多维度文本解读策略

人物分析是文本解读的核心切入点。教师可引导学生关注细节描写:乌塔“惬意地趴在床上看厚书”与作者“匆匆洗漱”形成行为对比,凸显其从容心态;准备三年、设计路线、打工筹款等叙述,则构建起有计划、能担当的立体形象。更有教师创造性地采用“人物坐标系”法,横向对比乌塔与中国儿童生活状态,纵向追溯其成长环境,深化文化差异认知。

文本结构分析揭示独特叙事艺术。文章采用双线交织:明线是旅行过程的空间转换,暗线是作者心理变化——从震惊到反思。某教学设计让学生绘制“心理曲线图”,标注“筋疲力尽”“反驳”等关键词,直观展现认知转变过程。这种图文转换策略,既符合四年级学生思维特点,又培养了对叙事技巧的敏感度。

任务驱动的学习活动设计

辩论活动成为思维深化的催化剂。在“独自旅行利大于弊”的辩题中,正方引用“报警电话预存”“三年准备”等文本证据,反方则结合“校园安全条例”“儿童走失数据”展开反驳。某课堂实录显示,辩论后73%的学生修正了原有观点,认识到独立意识与风险评估的平衡。

项目式学习延伸教育价值。某创新教案设计“家乡探秘计划”,要求小组制定路线、预算和应急预案,并模拟家长答辩会。这过程中,学生需要运用数学计算、地理识图、安全知识等多学科能力,某班级在此活动中创造出“二维码应急卡”等创意方案,体现了跨学科整合的成效。

文化语境的教学转化

针对中德国情差异,教学设计需建立文化理解的桥梁。通过补充德国《青少年保护法》中“14岁可自主旅行”的条款,对比我国《未成年人保护法》相关规定,帮助学生理解行为背后的制度逻辑。同时引入德国“流浪节”、美国“童子军”等文化现象,拓宽国际视野,避免陷入“模仿误区”。

本土化改造是价值落地的关键。某乡村学校开发“家庭责任岗”实践课程,将独立精神转化为每日家务劳动;城市学校则开展“地铁一日游”活动,在教师远程监护下完成交通、购物等任务。这些实践使文本精神扎根现实土壤,某跟踪调查显示,参与学生中81%的家长期末反馈孩子自理能力显著提升。

当我们重新审视《乌塔》的教学实践,会发现其价值早已超越单篇文本的界限。它犹如一扇多棱镜,既折射出语文课程工具性与人文性的辩证关系,也映照出核心素养时代教学设计的转型路径——从知识传递走向素养培育,从单向灌输走向文化对话。未来的研究可深入探索:如何建立独立能力评估量表?怎样在数字时代创新实践载体?这些追问将推动教学设计不断突破时空边界,在文化传承与创新中找到动态平衡。