“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”——当唐代诗人王安石的《元日》穿越千年时空,依然能唤醒中国人对春节的文化记忆。春节,作为中华民族最盛大的传统节日,其诗意表达在历代文人笔下形成浩如烟海的诗篇。其中,被后世误传为李白所作的《春节》一诗,虽非诗仙真迹,却因其意象与李白诗风的契合,成为解读春节诗韵的重要切入点。本文以李白及其他唐宋诗人的春节诗作为脉络,结合历史文献与民俗研究,探索春节诗词的文化密码。

一、诗仙笔下的新春意象

李白诗作中虽无题为《春节》的作品,但其涉及新春的篇章如《落日忆山中》《宫中行乐词》等,已勾勒出盛唐春节的生动图景。“东风随春归,发我枝上花”不仅描绘了自然时序的更替,更暗含天人合一的哲学观。这种以自然物候象征岁序更新的手法,在《金门答苏秀才》的“春草如有情,山中尚含绿”中达到极致,将草木萌发与人间欢庆完美交融。

相较于其他诗人对节日仪式的铺陈,李白的春节诗更注重精神境界的超越性表达。如《春陪商州裴使君游石娥溪》中“我来属芳节,解榻时相悦”,通过宴游场景的描写,展现士大夫阶层在节日中的精神放达。这种将个体生命体验融入节日抒写的创作取向,使其诗作超越具体时空限制,成为春节文化的精神符号。

二、唐宋诗韵的时代嬗变

| 诗人 | 代表作 | 时代特征 |

|---|---|---|

| 孟浩然 | 《田家元日》 | 农耕文明的田园牧歌 |

| 白居易 | 《除夜宿洺州》 | 中唐士人的羁旅愁思 |

| 苏轼 | 《守岁》 | 宋代理趣的哲学沉思 |

| 陆游 | 《除夜雪》 | 南渡文人的家国情怀 |

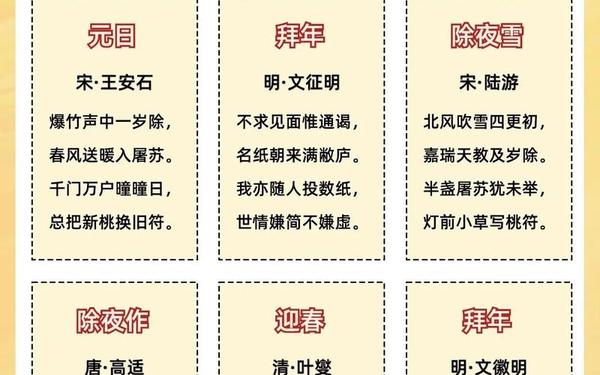

从初唐卢照邻“人歌小岁酒,花舞大唐春”的盛世欢歌,到南宋文天祥“命随年欲尽,身与世俱忘”的悲怆绝唱,春节诗词的演变折射着时代精神的变迁。盛唐诗作多展现“千门万户曈曈日”的恢弘气象,而宋诗则转向“半盏屠苏犹未举”的细腻感悟,这种转变与唐宋社会结构、文化心态的差异密切相关。

以守岁习俗为例,唐太宗李世民《守岁》诗中“阶馥舒梅素,盘花卷烛红”展现宫廷庆典的华美,而宋人戴复古“生盆火烈轰鸣竹,守岁筳开听颂椒”则转向市井生活的烟火气。这种从庙堂到民间的视角转换,印证着春节文化从贵族礼仪向全民节俗的演进轨迹。

三、文化符号的多维阐释

春节诗词中反复出现的爆竹、屠苏、桃符等意象,构成独特的符号系统。王安石“总把新桃换旧符”中的桃木符箓,可追溯至汉代“驱邪避害”的原始信仰;而“屠苏酒”的饮用顺序,则暗含“得年”与“失年”的生命哲学,如顾况所言“手把屠苏让少年”,揭示中国人独特的年龄观。

民俗学家萧放指出,这些文化符号承载着三重价值:通过祭祖实现历史的延续,借助拜年构建社会网络,依托自然物候体现生态意识。如王湾“海日生残夜,江春入旧年”的时空意象,既是对自然规律的敬畏,也暗含“天人合一”的生态智慧。

四、诗学传统的现代传承

在数字时代的今天,春节诗词正经历创造性转化。故宫博物院推出的“数字春联”项目,将传统对仗格律与AR技术结合;短视频平台上的“飞花令”挑战,使古典诗词焕发新生机。这种创新既需保持“爆竹声中一岁除”的意境精髓,又要适应“总把新桃换旧符”的时代需求。

建议未来的研究可关注三个方向:1)建立春节诗词数据库,运用数字人文技术分析意象流变;2)开展跨文化比较研究,如中日韩春节诗词的异同;3)探索诗词文化在乡村振兴中的应用路径。正如蒙曼教授所言:“春节诗词是看得见的乡愁,更是留得住的文脉”。

从李白笔下的“东风随春归”到当代的“数字守岁”,春节诗词始终是中华文明的精神镜像。这些穿越时空的诗句,不仅记录着节俗的演变,更承载着民族的文化基因。在文化自信建设的当下,我们既要守护“千门万户曈曈日”的传统意境,也要创造属于这个时代的春节诗篇,让古老的诗韵在新时代的春风中继续生长。