当夜幕低垂,银辉洒落人间,那一轮明月便成为诗人笔尖最温柔的意象。从《诗经》的“月出皎兮”到李白的“举杯邀明月”,从苏轼的“千里共婵娟”到纳兰性德的“一别如斯,落尽梨花月又西”,月亮在中国古典诗词中既是永恒的时空见证者,亦是承载相思、哲思与浪漫的载体。它以阴晴圆缺的形态,映射着人世间的离合悲欢,更在清冷的光华中凝结了中华文化对宇宙生命的深邃思考。

一、相思与离愁的永恒寄托

月亮在中国诗词中最早被赋予的情感内涵,便是相思与离愁。李白的“举头望明月,低头思故乡”以极简之笔勾勒出游子望月思乡的经典画面,而杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”则通过主观化的时空错位,凸显了战乱年代对家园的深切眷恋。这种情感寄托的根源,可追溯至农耕社会“日出而作,日入而息”的生活节奏。当夜幕降临,未能归家者独对明月,自然将思念之情投射于这唯一的光源。

在表达手法上,诗人常以月夜为背景构建虚实相生的意境。张若虚《春江花月夜》中,“谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼”以流动的月光串联起游子与思妇的时空,而“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”更将月光具象化为缠绵不去的相思。这种“月光如水”的意象系统,在宋代词人笔下进一步拓展,如柳永《雨霖铃》中的“杨柳岸,晓风残月”,以残缺之月隐喻离别后的孤寂,形成“月缺人散”的典型抒情范式。

| 诗句 | 情感类型 | 艺术手法 |

|---|---|---|

| “海上生明月,天涯共此时” | 共情思念 | 时空延展 |

| “多情只有春庭月,犹为离人照落花” | 孤寂哀婉 | 拟人移情 |

二、时空永恒与人生哲思

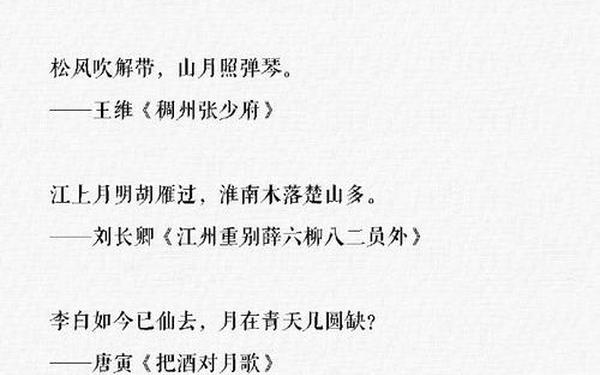

月亮作为宇宙永恒性的象征,在诗词中常与短暂的人生形成强烈对照。苏轼的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”以自然规律观照人世无常,而张若虚的“江畔何人初见月?江月何年初照人”则通过时空追问,揭示个体生命的渺小与宇宙的浩渺。这种哲思在李白《把酒问月》中达到顶峰——“今人不见古时月,今月曾经照古人”——以月亮为媒介,构建起古今对话的宏大叙事。

从文化思维层面分析,月亮的圆缺循环契合了中国“天人合一”的哲学观。《周易》将月归于“太阴”,与“太阳”形成阴阳平衡,这种观念使得月亮意象既承载着对永恒的向往,又暗含对缺憾的坦然接受。王守仁的“吾心自有光明月,千古团圆永无缺”正是将内心的圆满与月之永恒相融合,展现了儒释道思想交汇下的精神超越。

三、神话意象与审美升华

嫦娥奔月、吴刚伐桂等神话传说,为月亮注入了神秘与浪漫的基因。李商隐的“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”以冷月孤悬之境,重构了神话人物的情感世界;而文征明的“寄言俦侣,莫负广寒沈醉”则将月宫幻化为超脱尘世的理想国。这些创作不仅延续了神话的叙事框架,更通过诗性想象赋予其新的美学内涵。

在审美表现上,诗人常以月光营造空灵意境。王维的“明月松间照,清泉石上流”通过光影交织展现禅意,而于良史的“掬水月在手,弄花香满衣”则以触觉化的月光传递物我两忘的体验。此类诗句往往突破视觉局限,调动多重感官构建多维审美空间,使月亮从自然景物升华为精神符号。

从相思载体到哲学符号,从神话母题到美学意象,月亮在古典诗词中完成了从物象到心象的嬗变。它既是“时空合一的思维载体”(《多维视角中的语文解读学》),也是“民族文化心理的镜像”(《飞天意象研究》)。这些诗句不仅记录了古人对自然的观察,更构建了中国文学独特的精神谱系。

未来研究可进一步探索月亮意象的跨文化比较,如中西诗歌中月亮象征的异同,或结合认知语言学分析隐喻机制的演变。数字化时代如何重构“数字月光”的审美表达,亦是值得关注的课题。正如千年前的月光依然照亮今人的诗心,对月亮意象的解读,终将是一场连接过去与未来的永恒对话。