comparison-table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin: 20px 0;

box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);

comparison-table th, .comparison-table td {

padding: 12px;

border: 1px solid ddd;

text-align: left;

comparison-table th {

background-color: f8f9fa;

font-weight: bold;

comparison-table tr:nth-child(even) {

background-color: f9f9f9;

在时光的褶皱里,最深刻的记忆往往与亲情有关。母亲深夜熬煮的汤药,外公粗糙掌心递来的糖果,这些细碎的画面如同琥珀,封存着跨越岁月的温暖。写作的本质,正是将这样的情感切片置于显微镜下,用文字解剖其肌理——关于母爱的作文,是无数人叩击心门的钥匙;而外公的故事,则是被泪水浸润的珍珠,折射出隔代亲情的独特光芒。

一、情感的真实性:文字的生命源泉

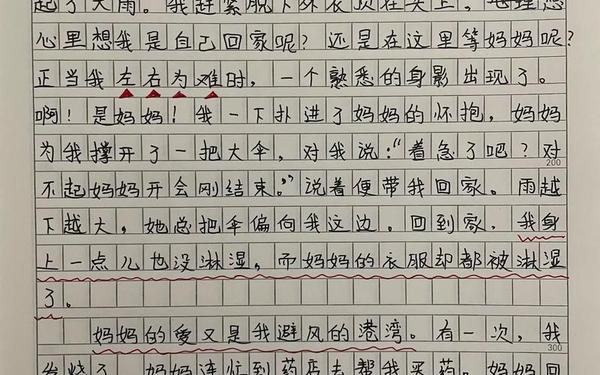

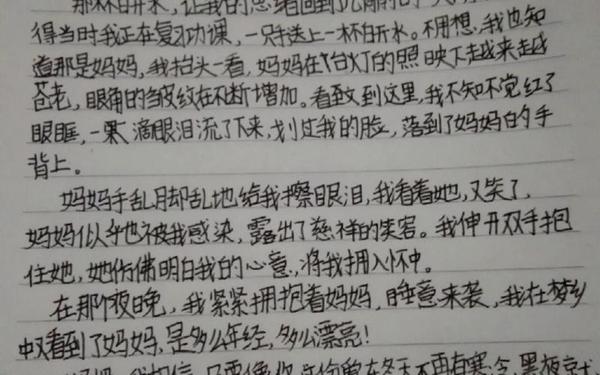

写作母题的核心在于真实。老舍在《我的母亲》中五次描写母亲流泪的场景,从哥哥学徒的不舍到儿子婚事的妥协,每滴泪水都是情感浓缩的标本。这种真实无需华丽修饰,就像学生作文中母亲冒雨送医时凌乱的发丝与急促的喘息,细节本身即具有叙事张力。

外公形象的塑造同样需要克制。网页73中作者回忆外婆的韭菜炒饭,将米粒在锅中跳跃的细节与油香氤氲的雾气结合,让读者不仅看见画面,更能触摸到记忆的温度。这种真实感来源于对生活素材的提炼,如同罗丹所说:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”

二、细节的力量:显微镜下的感动

| 对比维度 | 母爱作文 | 外公题材作文 |

|---|---|---|

| 主题侧重 | 日常关怀与生命教育 | 隔代宠溺与岁月沉淀 |

| 典型情感表达 | 病中守护、成长引导 | 传统智慧、跨代理解 |

| 常见细节手法 | 动作描写(缝衣、掖被角) 感官描写(汤药苦味) |

物品象征(老花镜、怀表) 环境烘托(夕阳下的藤椅) |

| 文学参考 | 肖复兴《窗前的母亲》眼神描写 | 李娟笔下外婆吐舌头的习惯 |

在具体写作中,母亲的形象可通过“反复出现的动作”强化记忆。如某篇满分作文描写母亲唠叨时,特意记录她说话前总会下意识整理围裙褶皱的习惯。外公的刻画则适合用具象物品承载抽象情感,比如总放在口袋里的薄荷糖,糖纸上的折痕都是时光的刻度。

三、跨代亲情的共通性:母爱的延伸与变异

母亲与外公的形象在文学中构成情感矩阵。网页73提到“母亲像外婆”,揭示代际关怀的传递模式:外婆对母亲的疏离养育,使得母亲将“观察式关怀”延续到子女身上。这种发现需要作者跳脱单一视角,如马尔克斯般在家族史中寻找叙事密码。

在结构设计上,可采用双线并置法。例如将母亲送考的场景与外公病床前的点滴回忆交织,通过相似的动作(整理衣领/调整枕头)展现不同维度的爱。这种手法在《佐贺的超级阿嬷》中有经典示范,阿嬷的生存智慧与母亲的坚韧形成互补。

四、文学母题的启示:从经典中寻找支点

余华认为文学是照见自我的镜子。学生在写作前可建立阅读清单:

- 母爱类:老舍《我的母亲》中的泪水意象,萧红笔下菜园的生命力

- 隔代亲情:李娟《冬牧场》里的外婆形象,周国平《妞妞》中的生命哲思

这些作品展示如何将私人记忆转化为公共情感。例如《活着》中福贵对家庭责任的坚守,与外公接送孙女时风雨无阻的身影存在精神共鸣。

五、写作技巧的锤炼:从观察到呈现

提升路径可分为三阶段:

- 素材积累:建立“情感事件簿”,记录母亲整理书包的手指关节变化、外公读报时的老花镜滑落角度

- 细节打磨:将“妈妈送我上学”升级为“她逆光站在校门口,羽绒服毛领沾着晨霜,像落满星子的山脉”

- 结构创新:尝试书信体(给未来孩子的信)、蒙太奇手法(药香、雨声、心跳的时空交错)

总结而言,亲情写作的本质是雕刻时光。当学生学会用母亲的银发丈量岁月,用外公的茶渍解读人生,文字便不再是技巧的堆砌,而成为情感的显影剂。未来的研究可深入探讨城乡差异下的亲情表达,或数字时代中传统关怀形式的嬗变,这需要写作者既扎根生活,又仰望文学星空的指引。