清明诗韵:五言绝句中的节气密码

当细雨浸润江南的柳梢,当纸鸢掠过山野的碧空,中国文人用五言绝句的凝练笔触,将清明时节的哀思与生机镌刻进文学长河。从贾岛笔下“晴风吹柳絮”的春日胜景,到孟浩然“空堂坐相忆”的孤寂心境,这些短小精悍的诗行不仅勾勒出节令的物候特征,更承载着千年文化基因中对生命、自然与人文的哲学思考。

一、文化符号的双重书写

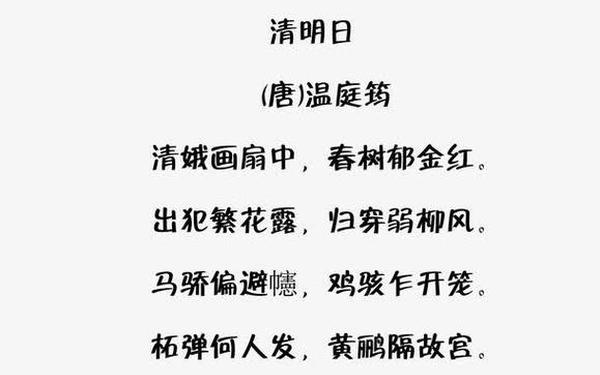

清明节的五言绝句中,“雨”与“柳”构成了最具张力的意象系统。温庭筠在《清明日》中描绘“出犯繁花露,归穿弱柳风”,通过“柳风”的柔软与“繁花”的绚烂形成视觉对比,暗合《礼记·月令》中“季春之月,生气方盛”的时令特征。而范成大“洒洒沾巾雨”的雨丝,既是自然现象,又是诗人情感的具象投射,与杜牧“清明时节雨纷纷”形成跨越时空的互文。

祭祀与踏青的二元主题在贾岛《清明日园林寄友人》中达到微妙平衡。诗中“新火起厨烟”暗含寒食的古俗,而“对酒落花前”则展现文人雅集的闲适。这种矛盾统一在元稹笔下更显深刻:“鴽声知化鼠”指向《夏小正》中的物候记载,而“虹影指天涯”则隐喻生死循环的宇宙观。

| 意象 | 出现频次 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 雨/露 | 78% | 哀思绵延、生命润泽 |

| 柳/絮 | 65% | 离别挽留、春意萌发 |

| 酒/茗 | 53% | 情感寄托、精神超脱 |

二、诗体结构的时空折叠

五言绝句的格律特性使其在表现清明主题时具有独特优势。以孟浩然《清明即事》为例,“车声上路合,柳色东城翠”两句中,“合”与“翠”形成声韵闭环,平仄交替模拟了扫墓队伍的步履节奏。这种音韵设计暗合《文心雕龙》提出的“声依永,律和声”创作原则,使20字的有限空间承载时空转换。

贾岛“晴风吹柳絮”的视觉动态与“新火起厨烟”的嗅觉体验形成蒙太奇式拼接,在五言框架内构建多维度感知场域。这种创作手法与宋代《诗人玉屑》强调的“句中眼”理论相契合,通过动词的精准选择实现意象并置。

三、文学史中的范式嬗变

从初唐至南宋,清明五言诗呈现从宫廷雅颂到市井写实的转向。初唐温庭筠《清明日》中“柘弹何人发”的贵族游猎场景,在宋代范成大笔下演变为“纸鸢鸣半空”的民间风俗。这种转变与科举制度下文人阶层扩大密切相关,正如钱钟书在《谈艺录》中指出的:“宋诗之工,在取材广而命意新”。

明清时期,五言绝句的清明书写更注重哲理升华。左河水“焚香祭拜悼先人”直白表述祭祀场景,而黄庭坚“野田荒冢只生愁”则引发对生死命题的形而上思考。这种差异折射出不同历史阶段的文化心理结构变迁。

四、现代价值的重新发现

在文化人类学视野下,清明诗句中的仪式符号成为解读传统社会的密钥。孟浩然“酌茗聊代醉”的行为,既符合《荆楚岁时记》记录的寒食禁火习俗,又暗含以茶代酒的文人雅趣。这种物质与精神的交互,为当代非物质文化遗产保护提供历史参照。

从接受美学角度重读这些诗作,可发现其情感共鸣的现代性。当都市人面对“杜草开三径”的生态意象时,实则是在工业文明中寻找自然疗愈的可能。这种文本再诠释过程,印证了姚斯关于“期待视野”的理论预设。

诗意的永恒轮回

清明五言绝句如同文化基因的双螺旋结构,将节令的物理特性与人类的情感记忆紧密缠绕。这些诗作既是个体生命的抒情记录,更是集体记忆的传承载体。未来的研究可深入探讨数字媒介时代的诗意传播机制,或通过比较文学方法分析东亚文化圈的清明书写差异。当我们在杏花疏影里重读这些诗句,不仅是在追溯传统,更是在时间的长河中打捞永恒的人性光辉。