端午节,承载着华夏民族两千余年的精神密码,既是自然时序的节点,更是文化记忆的载体。从“彩线轻缠红玉臂”的民俗意趣,到“国亡身殒今何有”的家国情怀,历代诗人以笔墨为舟楫,在历史长河中留下无数璀璨诗篇。这些诗句不仅勾勒出端午的岁时画卷,更构建起传统文化的精神谱系,成为解读中华文明的重要密钥。

一、历史渊源与文化意象

| 诗歌意象 | 诗句例证 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 屈子精神 | “国亡身殒今何有,只留离骚在世间” (张耒《和端午》) |

忠贞气节的永恒象征 |

| 自然时序 | “五月榴花妖艳烘,绿杨带雨垂垂重” (欧阳修《渔家傲》) |

阴阳转换的节气智慧 |

端午诗词的源头可追溯至屈原投江的历史悲歌。唐代文秀在《端午》中发出“堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤”的诘问,将汨罗江水化作道德审判的象征。这种文化基因在宋元时期得到强化,如舒頔《小重山·端午》通过“千年忠义气,日星光”的咏叹,使屈子精神超越个体悲剧,升华为民族集体记忆。

自然意象的运用彰显着天人合一的哲学思维。陆游笔下的“重五山村好,榴花忽已繁”,以石榴花的明艳暗合端阳阳气之盛;苏轼“流香涨腻满晴川”的沐浴场景,则通过兰草香气构建起洁净与重生的隐喻。这些意象群形成独特的符号系统,使端午诗词成为解读古代自然观的重要文本。

二、民俗活动与情感表达

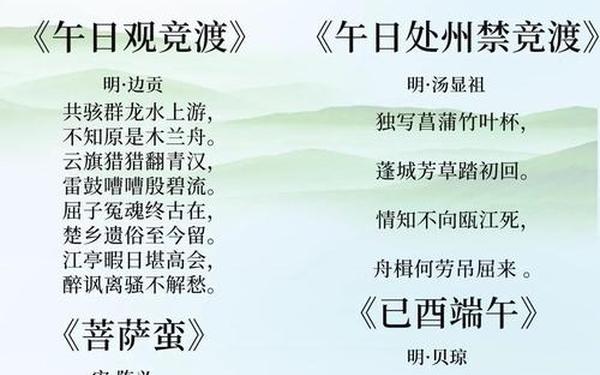

龙舟竞渡的诗意书写中,唐代张建封的《竞渡歌》最具动态张力:“鼓声劈浪鸣千雷”以声觉造境,将力量美学推向极致;卢肇“冲波突出人齐譀”的描写,则通过群体呐喊展现民间狂欢精神。这些诗句不仅记录体育竞技,更暗含祛邪禳灾的原始信仰。

饮食习俗在诗词中呈现多维审美。当杜甫获赐“细葛含风软,香罗叠雪轻”的宫衣,织物质感与节庆尊荣相得益彰;而殷尧藩“不效艾符趋习俗”的反思,则揭示仪式背后的文化焦虑。这些文本构成民俗研究的活态资料,展现节日习俗从宫廷到民间的传播轨迹。

三、文化传承与现代创新

当代传播实践中,短视频平台将“彩线轻缠红玉臂”转化为视觉符号,社交媒体上的端午诗句接龙激活古典文本的互动性。这种创新并非简单复刻,如学者指出的“传统节日现代化是必然趋势”,数字媒介为诗词传承开辟了新场域。

教育领域正在探索传统与时代的融合路径。研学活动中,学生通过包粽子理解“五色新丝缠角粽”的物质文化,在龙舟制作中体会“搴旗捶鼓骄劣”的工匠精神。这种体验式学习,使诗词不再是静态文字,而成为可触摸的文化实践。

四、总结与展望

端午诗词作为文化基因库,既保存着“忠贞如不替”的价值追求,也记载着岁时民俗的嬗变轨迹。未来研究可深入挖掘三个维度:借助数字人文技术构建诗词意象数据库;开展跨地域的端午诗词比较研究;探索传统文化符号在全球化语境中的转译机制。唯有让古老诗句与现代生活深度对话,方能真正实现“碧艾香蒲处处忙”的文化传承活力。