作为中国四大传统节日之一,端午节承载着两千多年的文化积淀,其诗词创作更是一部流动的史诗。从先秦祭祀到唐宋盛景,从屈原哀思到民俗狂欢,历代文人在菖蒲艾草间挥毫泼墨,留下无数经典。这些诗篇不仅是文学瑰宝,更是解码中华文明精神内核的密钥。本文将以端午诗词为脉络,梳理其主题嬗变与艺术特色,还原一个立体的文化图谱。

一、屈子悲歌

端午诗词中最深沉的回响,当属对屈原的追思。文天祥《端午即事》以"丹心照夙昔"明志,将自身命运与屈子精神熔铸一体,展现士大夫"虽九死其犹未悔"的气节。张耒《和端午》中"竞渡深悲千载冤"的叹息,将龙舟竞渡升华为民族集体记忆的仪式化表达。

而梅尧臣《五月五日》则另辟蹊径,以"未泯生前恨"的怅惘,揭示历史评价的复杂性。这种多元书写在元曲中达到高潮,舒頔《小重山》"离骚读罢总堪伤"的感慨,折射出知识分子的精神困境。

二、民俗画卷

端午诗词犹如动态的《清明上河图》,张建封《竞渡歌》以"鼓声劈浪鸣千雷"的磅礴气势,再现唐代龙舟竞渡的壮观场景。诗中"银钗照日如霜刃"的细节,暗示着女性参与公共活动的历史真实。

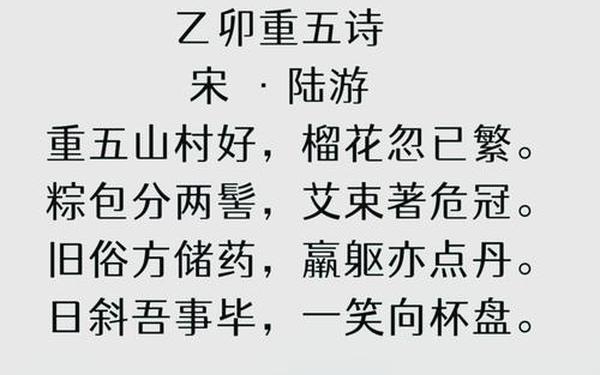

苏轼《浣溪沙》"彩线轻缠红玉臂"的婉约笔触,则定格了宋代闺阁端午的精致生活。这种雅俗交融在陆游《乙卯重五诗》中臻于化境,"粽包分两髻"的饮食符号与"艾束著危冠"的巫傩遗风相映成趣。

三、时令咏叹

作为夏至时分的特殊节点,端午诗词中充满对自然的敏锐感知。李隆基《端午》"当轩知槿茂"的皇家视角,与殷尧藩"榴锦年年照眼明"的市井观察,共同构建起立体的物候图谱。

欧阳修《渔家傲》"绿杨带雨垂垂重"的工笔写生,恰似一幅水墨小品。而吴文英《澡兰香》"薰风燕乳,暗雨梅黄"的意象组合,则开创了端午词作的朦胧诗境。

四、艺术流变

| 朝代 | 代表作品 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 唐代 | 文秀《端午》 | 直抒胸臆,史论结合 |

| 宋代 | 苏轼《南歌子》 | 意象繁复,哲思深邃 |

| 元代 | 舒頔《小重山》 | 散曲入词,市井趣味 |

从杜甫《端午日赐衣》的宫廷应制,到黄裳《减字木兰花》的民间狂欢,端午诗词始终与社会结构同频共振。这种嬗变在清代达到新高度,李静山"樱桃桑葚与菖蒲"的白描手法,开创了民俗诗的新范式。

五、文化解码

端午诗词中的"五色丝"意象,既是《荆楚岁时记》记载的辟邪符号,又是《风土记》所述"长命缕"的物化形态。这种双重属性在陈义《菩萨蛮》"彩丝剪就交绒索"中得到完美呈现。

而"浴兰汤"习俗的文学转化,揭示着中医药文化对诗歌的渗透。张榘《念奴娇》"浴兰时节动"的书写,既是对《夏小正》的呼应,也是对宋代医药文明的侧写。

纵观端午诗词三千年流变,从《离骚》的孤愤到《竞渡曲》的欢腾,从宫闱雅集到市井喧哗,这些诗篇构成中华文明的精神等高线。建议未来研究可侧重数字化传播中的诗词活化,或开展跨文明的端午诗学比较。正如蒋德均所言:"端午诗词是解读中国的时间密码",唯有深入挖掘其多维价值,方能让古老传统在现代语境中焕发新生。