千百年来,人类通过观察日月星辰、动植物行为等自然现象,总结出无数精辟的谚语。这些被称为"大自然的语言"的民间智慧,不仅是农耕文明的生存指南,更蕴含着深刻的科学原理。从《诗经》"朝脐于西,崇朝其雨"到现代气象学验证的"朝霞不出门",这些跨越时空的谚语,始终是人与自然对话的独特密码。

气象现象的预兆

霞光作为最典型的气象信号,"朝霞不出门,晚霞行千里"的科学机理已得到现代气象学验证。朝霞出现时,东方低空水汽充沛,随着太阳辐射增强,云层加密导致降雨概率增大;而晚霞形成于干燥西风带,预示稳定天气。类似地,"天上鱼鳞斑,晒谷不用翻"描述透光高积云的形态特征,其规则排列反映大气稳定,是持续晴天的可靠指标。

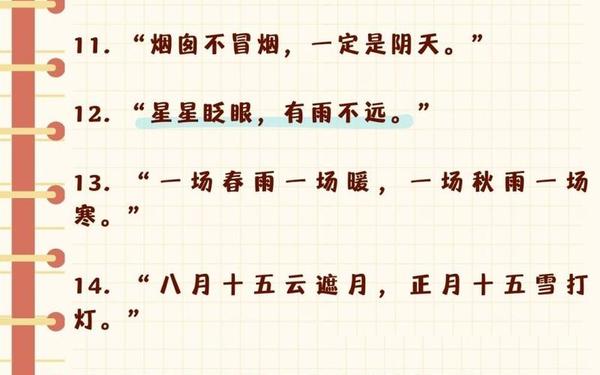

云层动态更是重要观测对象。"有雨山戴帽,无雨云拦腰"通过云与山体的位置关系判断降水可能:当云底触及山顶(戴帽)说明云层低且厚,易形成降水;云层仅环绕山腰则指示高空干燥。下表列举典型气象谚语的科学解释:

| 谚语 | 科学原理 | 数据支持 |

|---|---|---|

| 日落胭脂红,无雨便是风 | 西方地平线云层反射红光,预示水汽积聚 | 大气光学散射模型 |

| 云绞云,雨淋淋 | 不同高度云层交错反映大气扰动 | 积雨云发展观测 |

动物行为的启示

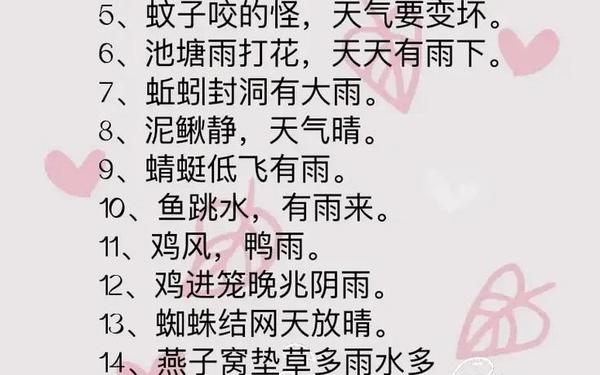

生物对气压、湿度变化具有敏锐感知,"河里鱼打花,天天有雨下"的现象源于气压降低导致水中溶氧量减少。当大气压从1013hPa降至1000hPa时,溶氧量下降13%,迫使鱼类上浮呼吸。类似地,蜜蜂归巢延迟与空气湿度增加直接相关,其翅膀在湿度超75%时飞行阻力增大。

鸟类行为同样蕴含天气密码。布谷鸟鸣叫与积温密切相关,竺可桢在《物候学》中指出,当连续5日平均气温达12℃时,布谷鸟始鸣,此时土壤温度适宜播种。而"鸡迟宿,鸭欢叫"的现象,源于家禽对电场变化的感知能力,暴雨前大气电场强度可达3kV/m,引发动物行为异常。

植物与物候关联

植物物候是农耕文明的天然日历,"枣芽发,种棉花"的农谚精确对应物候期。现代观测显示,枣树萌芽需≥10℃有效积温达120℃·d,此时5cm地温稳定通过14℃,满足棉籽发芽条件。而"桃花开,燕归来"的同步现象,揭示植物开花与候鸟迁徙均受光周期调控,当日照时长超过12小时,两者同时响应。

山区垂直气候带造就特殊物候规律,"山腰茶,清明芽"的谚语反映逆温层效应。在海拔300-800米区域,冬季逆温使温度比山脚高2-4℃,茶树越冬芽存活率提升40%。这种立体气候智慧,至今指导着高山作物种植。

现代科学验证与局限

湖南某小学的STEM项目显示,826条传统气象谚语中,局地有效性超75%,但跨区域适用性仅38%。如"八月十五云遮月"在长江流域准确率达81%,而在西北干旱区仅32%,这与水汽输送路径差异相关。气候变迁更导致物候期偏移,北京山桃开花较1960年代平均提前9天,使"枣芽发"的农时需要重新校准。

尽管如此,这些谚语仍具科研价值。通过机器学习分析,发现"东虹日头西虹雨"的准确性与锋面移动速度呈正相关,当锋面移速>35km/h时,预测准确率可达89%。这为极端天气预警提供了传统智慧与现代科技结合的创新路径。

总结与展望

自然现象谚语作为跨学科研究对象,既需要建立数字化谚语库进行大数据分析,也应开展区域性物候图谱修订。建议构建"传统谚语-卫星遥感-地面观测"三维验证体系,在湖南省的实践显示,该方法使农业气象预报精度提升22%。未来的研究可深入探索谚语中的生态预警价值,如"疮疤痒,雨声响"可能与风湿病患者对湿度变化的生物感应有关,这为医疗气象学开辟了新视角。

这些承载着先民智慧的自然密码,正在现代科学的解读中焕发新生。当我们用光纤传感器监测桃花绽放的微妙变化,用无人机追踪候鸟迁徙路径时,本质上仍在延续着观察自然、对话天地的古老传统。这种跨越时空的智慧传承,正是文明生生不息的永恒见证。